Мы должны стремиться к исчерпывающей договоренности и добиваться ее по крайней мере при проведении основных элементарных мероприятий, и именно там, где речь идет о массовой помощи.

Если при ранениях сосудов можно вести дискуссию о сроках вмешательства, не опасаясь изменения цифры возвращающихся на фронт, то по поводу раненых с повреждениями мягких частей, переломами малых и средних костей, раненых, представляющих как раз те контингенты, которые могут возвратиться на фронт, согласованность должна быть, и ее можно постигнуть. Для этого, во-первых, прежде всего нужно вполне точно отредактировать выпускаемые руководства и инструкции; во-вторых, необходимы частые конференции по определенной тематическом программе, чтобы проработать на широких коллективных собраниях ряд актуальных вопросов. Это создало бы планомерную преемственность в лечении на всех пунктах следования раненого.

Интересно отметить недостаточную подготовку перед Первой мировой войной врачей французской и германской армий и переподготовку их во время войны.

Уже в первое полугодие они устраивали конференции и съезды хирургов, где вырабатывались общие теоретические концепции. Но, несмотря на это, возникали значительные расхождения во мнениях, в частности, по вопросу о первичной обработке и первичном шве. Здесь следует упомянуть об инструкции генерал-инспектора Делорма (Delorme), согласно которой предписывалось употреблять только асептическую повязку и обеспечивать дальнейший транспорт. Инструкция была одобрена и издана как пособие для врачей фронта. В дальнейшем же эта установка была изменена. Тюффье издал руководство по применению методов Дакена и возражал против метода первичного шва, признавая все же необходимость первичной обработки ран. По поводу применения первичного шва шли непрерывные дискуссии, которые окончились победой сторонников этого шва ввиду множества фактов, свидетельствовавших о его биологической ценности. Относительно тактической стороны, т. е. когда и при каких условиях надо применять первичный шов, споров не было, а сама жизнь показала, что при маневренной войне, именно в конце Первой мировой войны, первичный шов по тактическим соображениям и без дискуссии был оставлен. При проведении согласованных мероприятий все же во всех армиях предоставлялась в большей или меньшей мере свобода индивидуальным исканиям.

В царской армии, вследствие бюрократической инертности, ни до войны, ни во время войны не было сделано ничего существенно важного для решения вопроса о возврате раненых на фронт.

В Первую мировую войну в русской армии в строй вернулось не более 50 %, причем в эти 50 % входили не только раненые, но и больные.

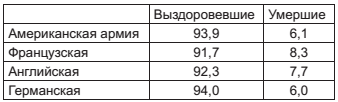

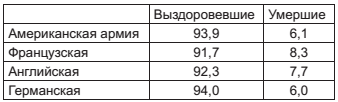

В Первую мировую войну на 100 раненых, получивших врачебную помощь в лечебных учреждениях, процент выздоровевших и умерших был таков:

Выздоровевшие разделяются следующим образом: военно-способные строевые, военно-способные нестроевые, утратившие частично трудоспособность, утратившие полностью трудоспособность.

По данным Абрамова, в царской армии всего было убитых и раненых 4 413 559, из них убитых 664 890 и раненых 3 748 669; раненых, отправленных в тыловые учреждения, было 3 410 846. Вместе с ранеными направлялись в тыл и заболевшие. Всего было эвакуировано 4 800 000; следовательно, в числе эвакуированных был почти 1 миллион больных. Среди заболевших возврат равнялся 80 % (по данным Абрамова). Следовательно, при 50 % возврате вернулось на фронт 2 150 000; если вычесть 800 000 больных, то мы получим возврат раненых в 1 350 000 человек (не считая умерших в тыловых учреждениях); таким образом, при самых оптимальных расчетах возврат раненых в царской армии равнялся только 38 %.

Анализ приведенных цифр говорит о возможности получить исключительные результаты при высококвалифицированной хирургической помощи в борьбе с инфекцией и при использовании техники восстановительной хирургии. Проблема первой хирургической помощи и завершающего ее акта — анатомо-физиологического восстановления — могла быть разрешена удовлетворительно.

Организация помощи и успешность хирургического вмешательства основывались на двух принципах: 1) на лечебной и профилактической вакцино-серотерапии, применявшейся во французской армии, а главное — на современной концепции о биологии раны, обусловленной характером современных войн, 2) на тщательно разработанной системе эвакуации и организации тыловых лечебных учреждений; при этом вполне правильно учитывалось, что в современные войны вовлекаются миллионы людей, и потому очень быстро исчерпываются призывные контингенты. Вопрос о призывных контингентах уже в начале войны обращал на себя внимание военно-санитарных организаций, и недаром в статье главного санитарного инспектора французской армии Тубера был совершенно ясно поставлен вопрос о контингентах. Он начинает обсуждение этого вопроса с критики наполеоновской системы, когда набирали нее новые и новые контингенты, не заботясь о возвращении в строй старых бойцов. Западные государства во время мировой войны, исчерпав свои резервы, стали перед вопросом о необходимости возврата раненых в армию. Царская Россия, мобилизовав до 16 миллионов человек, в сущности, держалась наполеоновской тактики, считая свои резервы неисчерпаемыми.

Только по истечении двух лет войны Россия неожиданно узнала, что запасы ее почти иссякли, и что армия должна искать кадры для пополнения и укомплектования, выделяя из безмерно разбухшего тыла в боевую линию все, что годилось для пополнения строевых рядов и совершенно непроизводительно загружало и обременяло самый тыл. Ввиду такого положения члены бывшей Государственной думы и Государственного совета в числе 28 человек подали на имя царя записку, в которой указывали: «…Только за два года русская армия уже потеряла 5 500 000 человек, что принцип бережливости людской жизни не был в должной мере воспринят нашей армией и не был в ней достаточно осуществлен… В результате, в то время как у наших союзников размеры ежемесячных потерь их армий постепенно и неуклонно сокращаются, уменьшившись во Франции по сравнению с начальными месяцами войны почти вдвое, у нас они остаются неизменными и даже обнаруживается склонность к их увеличению».

Записка эта вызвала горячие возражения со стороны ставки и командующих фронтами и армиями.

Для нас здесь поучительно то, что врачебная работа в Первую мировую войну была плохо организована; врачи не подходили к раненому с точки зрения восстановительной хирургии; превентивная борьба с раневой инфекцией плохо осуществлялась, как и мероприятия, способные облегчить дальнейшее лечение.

Для иллюстрации нескоординированных действий войскового района, этапа и тыла я снова приведу осложненные переломы. Они проводились очень часто вредно для больного, так как игнорировались принципы восстановительной хирургии. В первый период войны на фронте весьма часто производились ампутации. Количество производившихся ампутаций достигало таких угрожающих размеров, что потребовалось вмешательство со стороны ответственных лиц. При моих контрольных объездах лазаретов Красного Креста и согласно информации головных пунктов, главным образом во время Лодзинской операции, выяснилось, что процент ампутаций при переломах бедра и отчасти голени достигал 26–32. Интересно, что и в других армиях высокий процент ампутаций привлек к себе внимание и вызвал определенную реакцию. Поразительно высокий процент ампутаций был в английской армии.