Экономика

Вряд ли удивительно, что в гражданских волнениях, которые последовали за тремя годами войны, экономика страны была в большом беспорядке. Гражданская война разрушила фабрики, уничтожила ранее существовавшие экономические объекты и породила чувство неопределенности среди народа. Даже самая мудрая политика не смогла бы предотвратить нужду.

Антибольшевистский Юг испытывал на себе все плачевные последствия разобщенности. Они были особенно хорошо видны в финансовой сфере. В обращении был десяток видов валюты. Обменные курсы денег, напечатанных царским режимом, Временным правительством, советской властью, Добровольческой армией, различными правительствами Украины, новыми государствами Кавказа и Крымом, колебались в очень широком диапазоне. Добровольческая армия, которая провалилась на политической арене, также провалилась и в своих притязаниях на лидерство в сфере финансов.

Рубль, выпущенный Добровольческой армией, не имел золотого обеспечения, и его стоимость постоянно падала. М. В. Бернацкий, глава управления финансов, видел единственный выход из угрожающего финансового хаоса в установлении связей с адмиралом Колчаком и выпуске с его помощью валюты, которая будет приниматься повсеместно в антибольшевистской России. Ему требовалось получить содействие Колчака, поскольку позиции адмирала были сильны; в его владении находилось 652 миллиона золотых рублей из 1119 миллионов имперского казначейства. В мае 1919 года Бернацкий сформировал комитет для изучения вопроса и инициировал переговоры с представителями адмирала. Однако коммуникации были невозможно трудны; каждое послание в Сибирь должно было пройти через Париж. Разумеется, попытки Бернацкого не увенчались успехом. Адмирал открыл маленький кредит Добровольческой армии для закупок за рубежом, но в остальном не оказал Деникину финансовой поддержки. Следующими Бернацкий попытался убедить Англию и Францию вернуть 320 миллионов золотых рублей из императорского казначейства, находящихся в их собственности. Но поскольку и Англия, и Франция переживали разный уровень финансового хаоса в результате мировой войны, они не хотели расставаться с золотом, которое они хранили как обеспечение долгов России. Не могли они и оказать финансовой помощи помимо отправки дополнительных боеприпасов и других военных запасов. Напрасно представители Деникина пытались вести переговоры о частных займах из иностранных банков. Даже на вершине военных успехов финансовый риск казался неудовлетворительным.

В таких условиях инфляция была неизбежной. Доверие к добровольческому рублю постепенно утрачивалось. На первых стадиях армия оплачивала расходы напечатанными деньгами и восполняла падение стоимости рубля новым печатанием. С середины 1919 года, однако, бумажная валюта так быстро падала в цене, что печатные станки не поспевали за ослаблением курса.

К октябрю 1919 года печатный станок в Ростове напечатал 9 миллиардов рублей, из которых правительство Дона оставило себе 4,5 миллиарда рублей, а Добровольческая армия получила почти 4 миллиарда (небольшие суммы были выданы правительствам Кубани, Терека и Крыма). В последние месяцы 1919 года армия установила печатные станки в Киеве, Одессе и Новороссийске. С октября 1919 года по март 1920 года армия напечатала 21 миллиард рублей. В то же время управление финансов заказывало печать денег в Англии, но к моменту, когда те были готовы к отправке, армия была на грани краха, и эти деньги так и не были доставлены. Несмотря на ничем не сдерживаемую печать денег, их постоянно не хватало.

Эта нехватка имела катастрофические экономические и политические последствия. Владельцы фабрик часто не могли заплатить рабочим. Армейские командиры не могли компенсировать крестьянам реквизированное продовольствие; обычно они частично платили рублями, а на остальное давали расписки, которые, по мнению крестьян, стоили даже меньше бумажных денег.

Одна из самых тягостных проблем, с которыми сталкивалась армия, состояла в том, что делать с советской валютой в руках населения. Особое совещание беспокоилось, что автоматическое принятие советских денег облегчит красным отправку агентов на Юг. Они также боялись, что Советы могут экспортировать на Юг все больше и больше валюты и таким образом еще больше увеличить хаос. С другой стороны, правительство не могло немедленно обменять все советские деньги, потому что в наличии было недостаточно валюты.

В течение какого-то времени армия обменивала 500 рублей на одного человека. Во время, когда не было возможности вести надежные записи, жульничать было просто. Обмен денег проходил на рабочем месте. Владельцы фабрик часто составляли фальшивые списки, в которые включали мертвых рабочих, и получали деньги на их имя. Разнузданная коррупция породила негодование, и Добровольческая армия отреагировала на это прекращением обмена. Те рабочие, кто получили последнее жалованье в советских рублях, теперь оказались без гроша. Сильнее всего пострадали беднейшие. Те, кому было нечего продать, оказались обречены на голод. Еще и по этой причине благожелательность, которая часто существовала среди населения сразу после прибытия Добровольческой армии, быстро угасала.

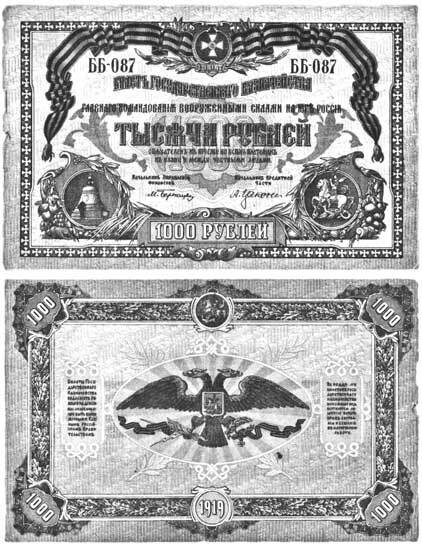

«Колокольчик». ВСЮР (Деникин) образца 1919 года

Налоговая политика армии была реакционной. Либералы и консерваторы долго спорили, как должно быть распределено бремя поддержки армии. Астров и его товарищи хотели обложить высоким налогом богатых. Консерваторы, напротив, доказывали, что в господствующем беспорядке никакие прямые налоги не будут эффективны. Бернацкий принял сторону консерваторов и построил свой бюджет на косвенных налогах. В бюджете 1920 года, который он составил, армия должна была получить в 18 раз больше дохода с прямых, чем с косвенных налогов. Правительственные монополии на сахар и алкоголь, как косвенные налоги, больше всего ущемляли бедным.

Промышленность страдала от последствий Гражданской войны еще сильнее, чем сельское хозяйство. Эффект был кумулятивным; по мере того как выпуск промышленной продукции все больше снижался, увеличивающаяся нехватка все большего и большего количества товаров становилась причиной острых проблем.

Масштаб экономического распада был разным на разных территориях. Кубань, где промышленность была слаборазвитой, а боев велось относительно мало, была самой зажиточной. Терек находился в плохом положении из-за постоянной борьбы с восставшими племенами горцев. За северные районы Войска Донского, которые всегда были беднейшими, постоянно велись бои с предсказуемыми результатами. Но, возможно, больше всего пострадали Донецкий бассейн и Украина. Линия фронта двигалась вперед и назад, и партизанская война не давала возможности сохранить порядок даже на короткое время. Экономика оказалась практически в мертвой точке.

Крах горнодобывающей промышленности, металлургии и транспортной системы сделал восстановление других отраслей промышленности невозможным. Угольные шахты Донецкого бассейна, которые удовлетворяли основную часть потребностей довоенной России, теперь не могли обеспечить даже территорию под властью белых. Шахты были затоплены, и, чтобы избежать голода, шахтеры искали убежища в деревнях. Из 300 000 шахтеров, которые работали в 1916–1917 годах, на начало 1919 года работали только 5000. На железорудных шахтах в 1916 году было 25 000 рабочих, а в январе 1919 года — 4000. В результате затопления шахт, разрушения оборудования и недоедания рабочих производительность шахтеров упала до 50 процентов от довоенного уровня. Производительность нефтяных промыслов в Грозном составляла лишь 10 процентов от значений 1914 года. Армии требовалась нефть, но она не могла получить ее с близлежащих нефтяных месторождений в Баку из-за конфликта с Азербайджаном. В отсутствие угля и железа не могла функционировать металлургия. Из 25 железоплавильных фабрик, которые действовали в Донецком бассейне на начало 1918 года, 23 были вынуждены закрыться в том же году.