В известном справочнике «Статистика акционерного дела в России», изданном в четырех выпусках в 1897–1901 годах, был процитирован устав общества, в первом параграфе которого говорилось, что Богословское горнозаводское общество учреждено

для разработки минеральных и всякого рода других богатств в принадлежащем жене статс-секретаря Его Императорского Величества тайного советника Надежде Михайловне Половцовой Богословском горном округе с принадлежащею к нему Сосьвинскою дачею, расположенном в Верхотурском уезде Пермской губернии, и для распространения деятельности уже существующих там ныне и могущих быть устроенными впоследствии заводов и фабрик.

Если говорить о важных событиях технической модернизации, то уже в начале ХХ века к заводу была проведена узкоколейная железнодорожная ветка длиной более 250 километров для вывоза продукции, прежде всего сталепроката.

В последующие годы Богословское общество функционировало с переменным успехом, но даже несмотря на снижение в некоторые годы доходов оставалось одним из крупнейших промышленных комплексов Российской империи. Это порождало зависть даже среди элиты и вызывало всевозможные толки.

Граф Витте, министр финансов Российской империи в 1892–1903 годах, настроенный против более удачливого сановника и богача, имевшего один из самых роскошных особняков в Петербурге, дал в мемуарах язвительную характеристику предпринимательской деятельности Половцова, который распоряжался делами жены. Витте писал, что Половцов «всё время <…> занимался различными аферами: продавал, покупал, спекулировал и доспекулировался почти до того, что почти всё состояние своей жены проспекулировал».

Говоря о Н. М. Половцовой как о предпринимательнице, следует сказать, что уральские активы были для нее не единственным источником доходов. Кроме горнорудных и металлургических предприятий, Н. М. Половцова являлась, согласно «Перечню фабрик и заводов» за 1897 год, владелицей четырех предприятий в пищевой отрасли: два из них — мукомольное предприятие (годовое производство — 206 775 рублей, 138 рабочих) и винокуренный завод (данных нет) — находились в Воронежской губернии, два — еще один винокуренный завод (годовое производство — 59 150 рублей, 64 рабочих) и небольшое предприятие по производству крахмала (годовое производство — 9281 рубль, 9 рабочих) — в Тамбовской. Помимо Богословского горнозаводского общества Надежда Половцова вместе с мужем была пайщицей ряда ведущих акционерных компаний, в том числе Кренгольмской мануфактуры хлопчатобумажных изделий в Нарве (сейчас Эстония), Невской бумагопрядильной мануфактуры и Невской ниточной мануфактуры (обе в Петербурге).

Трудно понять, занималась ли Половцова лично руководством предприятиями. Скорее всего, она представляла один из классических типов владелицы — богатой аристократки, действовавшей через наемных управляющих при содействии мужа и сыновей, но лично не контактировавшей по делам заводов с лицами, непосредственно занятыми на производстве.

Тем не менее по статусу она относилась к женщинам-предпринимательницам, хотя и к той малочисленной группе, которая была отдалена от своих активов и не сильно вмешивалась в менеджмент. К Половцовой идеально подходит известная формула «богатые богатеют»: у нее было достаточно средств, чтобы инвестировать в огромный горный округ на Урале, в другие предприятия в разных губерниях, в недвижимость в Петербурге.

В накоплении ею богатства сработало все — легенда о принадлежности к внебрачным детям одного из великих князей, капиталы, полученные в качестве приданого, и капиталы, полученные в наследство от удочерившего ее барона Штиглица, влиятельный муж-чиновник и его желание заниматься управлением имущества жены.

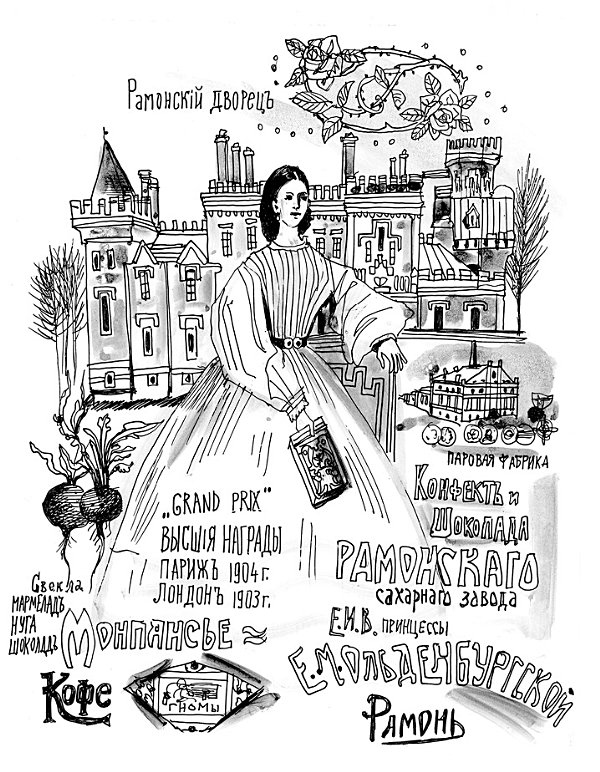

Принцесса Евгения

Предпринимательница из царской семьи

Одной из известных предпринимательниц в последней четверти XIX века была представительница царской семьи — Ее Императорское Высочество принцесса Евгения (1845–1925), принцесса Романовская, урожденная герцогиня Лейхтенбергская, в замужестве принцесса Ольденбургская. О жизни принцессы, которая была видной российской просветительницей и благотворительницей, написано немало. Гораздо меньше известно о ее предпринимательской деятельности, о которой и пойдет речь.

В 1878 году, когда Евгении было тридцать три года, она стала владелицей имения Рамонь в Воронежской губернии. Имение стоило 500 тысяч рублей и включало свеклосахарный и винокуренный заводы. Евгения владела поместьем почти тридцать лет. Это было довольно большое имение площадью 4 тысячи десятин (около 44 квадратных километров), позже увеличенное докупкой новых участков.

Принцесса Евгения принадлежала к сливкам российской аристократии. По материнской линии она была внучкой императора Николая I. Ее мать, великая княжна Мария Николаевна, вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского — внука короля Баварии. Отец Евгении в возрасте двадцати лет приехал из Мюнхена в Россию. После того как Максимилиан породнился с царской семьей, он был пожалован чином генерала, позднее стал главноуправляющим Корпуса горных инженеров и президентом Академии художеств.

Его дочь, Ее Императорское Высочество Евгения Максимилиановна, в 1868 году вышла замуж за принца Александра Петровича Ольденбургского (1844–1932), который был потомком не только Вюртембергской династии, но и Павла I (по линии дочери императора Екатерины Павловны). В браке Евгения Максимилиановна родила сына Петра.

Среди историков до сих пор нет ясности в вопросе, каким образом Рамонь оказалась в собственности принцессы Евгении. В краеведческой литературе чаще всего упоминается версия, что Рамонь была подарена Александром II, но пока подтверждающих документов не обнаружено. Не стоит сбрасывать со счетов вариант самостоятельной покупки. Принцесса Евгения была богата и могла сама купить Рамонь. В документах, обнаруженных в архиве петербургскими исследователями Э. А. Анненковой и Ю. П. Голиковым, содержится информация, что при вступлении в брак Евгения получила в качестве свадебного подарка от дяди, императора Александра II, 100 тысяч рублей серебром, но по условиям пользования могла тратить лишь проценты с этого капитала. У Евгении имелся и личный капитал, который составлял (без стоимости ювелирных украшений и мебели) внушительную сумму — 726 214 рублей серебром.

До того как Рамонь перешла в руки принцессы Евгении, это было вполне преуспевающее хозяйство: в 1850‐е годы в Рамони находились свеклосахарный завод и завод стеариновых свечей, на которых работали 540 государственных и помещичьих крестьян. Сахарный завод с плантациями свеклы был устроен прежними хозяевами (видимо, Тулиновыми) в 1840 году. Когда его владелицей стала Евгения Максимилиановна, предприятие стало быстро развиваться благодаря механизации производственных процессов — число паровых двигателей росло от десятилетия к десятилетию. Соответственно возрастал и объем производимой продукции.