Для поощрения суконного производства дворянам и купцам при Петре I и последующих монархах по законам 1721 и 1744 года для работы на фабриках разрешалось покупать крестьян целыми деревнями. (С 1797 года этот разряд рабочей силы получил специальное название — посессионные крестьяне.) Поскольку купцы не имели значительных капиталов для подобных покупок, этой возможностью смогли воспользоваться в основном дворяне.

Наряду с покупными использовались так называемые приписные — государственные крестьяне, которые «приписывались» для отработки оброка к предприятиям частных владельцев в тех случаях, если предприятие выполняло казенные заказы.

Императрица Анна Иоанновна в 1732 году издала указ о мерах «к умножению суконных фабрик для удовольствования сукнами войск, без покупки иностранных». Тем самым была поставлена задача обходиться без импорта сукон, главным поставщиком которых в Россию и другие страны Европы в XVII–XVIII веках были Голландия и Англия.

В 1769 году при Екатерине II был принят указ, дозволявший всем желающим заводить ткацкие станы (с уплатой пошлины по 1 рублю за стан). Это свидетельствовало о расширении свободы предпринимательства. Стали возникать купеческие предприятия, производившие сукна для продажи на свободном рынке. К концу XVIII века сложилась система, при которой казна закупала часть сукон для армии у «обязанных» (посессионных) фабрик, а недостающие — на свободном рынке.

Однако нехватка армейских сукон в 1790‐е годы вновь заставила вернуться к системе поддержки отечественной суконной промышленности. Павел I в январе 1798 года издал закон о поддержке фабрик, производивших солдатское сукно, выдаче беспроцентных ссуд на устройство фабрик в шести губерниях (где было развито овцеводство), а также запретил вывоз черной овечьей шерсти за пределы России. «Денежные от казны ссуды» на устройство суконных фабрик предусматривались и в последующее время, например по закону 1808 года.

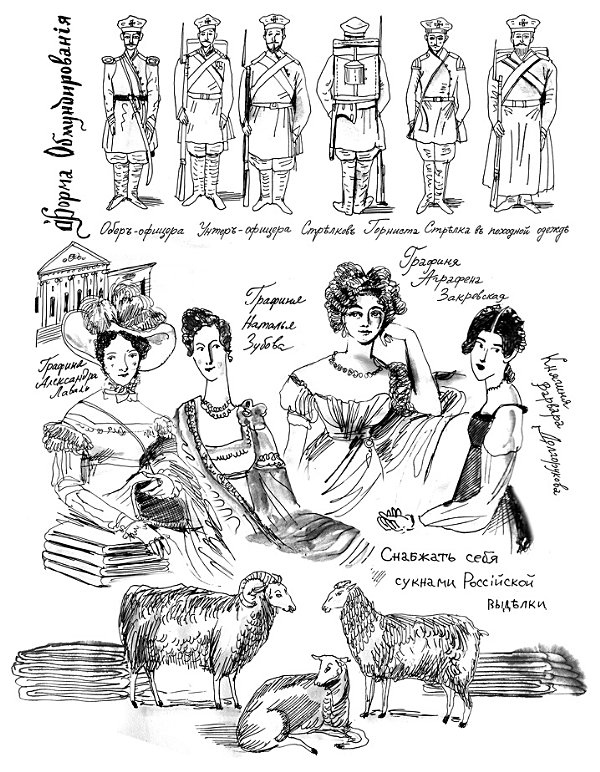

Одновременно регулировались стандарты изготовления сукна на разных фабриках. В XVIII веке встала проблема унификации форменной одежды, потому что окраска ткани на разных фабриках различалась не только по оттенкам, а иногда и по цвету: солдаты ходили в разнопёрой униформе, на что постоянно сетовало военное начальство. В 1816 году императором Александром I был выслушан и утвержден доклад военного министра «О крашении на фабриках сукон, поставляемых для войск, в одинаковый темно-зеленый цвет».

Вместо окраски сукон по имевшимся ранее четырем образцам было разрешено красить исключительно в один темно-зеленый цвет определенного оттенка. Такой устойчивый цвет давала только иностранная краска (пригодную русскую стали выпускать позже, уже в 1830‐е годы). Поэтому военный министр предложил, чтобы фабриканты, не имевшие соответствующей иностранной краски, продавали Кригс-комиссариату некрашеные белые и серые сукна, и эти неокрашенные сукна одинаково окрашивали бы на комиссариатской Павловской государственной суконной фабрике.

В какой-то момент развитие суконной промышленности достигло значительного уровня. Сукна на армию стало хватать, и в 1816 году система поменялась — посессионные фабрики были освобождены от обязательства поставлять сукно. Был создан Комитет снабжения войск сукнами, который каждый сентябрь объявлял торги на поставки армейского сукна.

1825 год стал переломным в поставках сукна казне для нужд армии. В «Коммерческой газете» за весну 1825 года находим информацию о том, что привозимые через петербургский и таганрогский порты сукна предполагалось браковать, если оттенок сукна был темнее травяного цвета, и не впускать в Россию:

В течение 1825 года сукна, полусукна, драп, драдедам, казимиры и трико зеленые темнее травяного цвета, также оливковые и бурые с зеленоватым отливом, если хотя мало подходят под разные оттенки мундирного цвета (verd Dragon ou verd Russe) высылать по разрешению министра финансов обратно.

Примерно в это же время, в феврале 1825 года, был издан закон, предписывавший «всем казенным местам» и учебным заведениям «нужные для них сукна и шерстяные материи заготовлять на российских фабриках». Решение было принято, чтобы ликвидировать зависимость армии от иностранных поставок сукна. С 1826 года было решено вообще не принимать импортные сукна и «с привозимыми поступать по общим о запрещенных товарах правилам».

Армия от этого не пострадала, поскольку отечественная промышленность уже справлялась с производством необходимых шерстяных тканей самостоятельно. Дело столь наладилось, что, как сообщал «Журнал Министерства внутренних дел», «две трети производимых в 1820‐е годы в Российской империи шерстяных тканей представляли солдатские сукна».

Вышесказанное объясняет, почему суконные фабрики были столь важны и почему ими владели преимущественно дворяне и дворянки. Кроме того, фабрикантам было выгодно получать казенные заказы — это гарантировало деньги за продукцию.

Большая часть дворянских предприятий располагалась в собственных имениях, и работали там крепостные крестьяне.

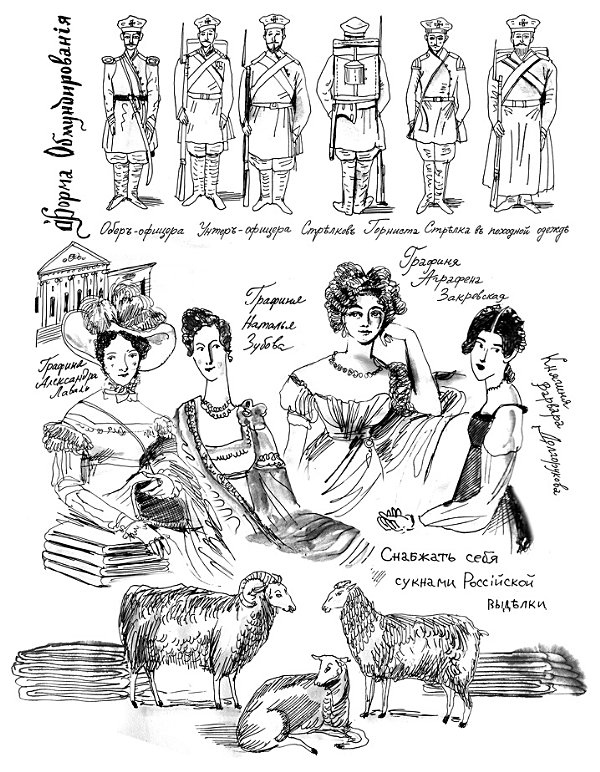

По статистике 1814 года, владелицами суконных предприятий были: княжна Варвара Шаховская (фабрика в Московской губернии), графиня Степанида Толстая (в Нижегородской губернии), княгиня Варвара Долгорукова (в Пензенской губернии), графиня Александра Лаваль (в Пензенской губернии), княжна Александра Волконская (в Саратовской губернии), графиня Наталья Зубова (в Симбирской губернии), графиня Прасковья Потемкина (в Курской губернии) и другие.

В 1832 году среди собственниц помещичьих суконных фабрик продолжала главенствовать аристократия: супруги генерал-майоров Ольга Потемкина (в Курской губернии), Екатерина Столыпина (в Саратовской губернии), Екатерина Болговская (в Калужской губернии), Вера Ивашева (в Симбирской губернии), супруга тайного советника Прасковья Мятлева (в Симбирской губернии), графиня Аграфена Закревская (в Нижегородской губернии) и многие другие, о которых пойдет рассказ далее.

По данным 1814 года, крупнейшим из предприятий, принадлежавших женщинам, была находившаяся в селе Глушково Курской губернии фабрика по производству солдатского сукна графини Прасковьи Потемкиной. На этой фабрике на 553 станках трудились 9413 покупных и приписных рабочих. За 1814 год было произведено 552 731 аршин (392 439 метров) сукна, в том числе 76 % солдатского.

Но большая часть предприятий представляла собой фабрики, где трудились от 10 до 60 крепостных крестьян. Из 29 предприятий труд вольнонаемных использовался только на шести, в частности у Степаниды Алексеевны Толстой в Ардатовском уезде Нижегородской губернии (742 рабочих).

Смешанный состав рабочих (вольные и крепостные) был на двух предприятиях: на фабрике по выпуску солдатского сукна генерал-лейтенантши Анны Пановой в селе Кротовке Сызранского уезда Симбирской губернии и на фабрике «шляхтянки» Гибнер близ местечка Ксаверово Волынской губернии.