Многие председатели колхозов, сельсоветов, секретари первичных партийных организаций и комсомола не принимали участия в создании необходимых условий работы кинопередвижки. Не готовили помещение, население не оповещали. Председатель колхоза «Красная Звезда» Вешкаймского района Д-ов систематически отказывался принимать кинопередвижку в колхозе, ссылаясь «на отсутствие помещения»

[846]. Председатель Анненского сельсовета этого же района на заявление киномеханика с просьбой выделить помещение для киносеанса наложил резолюцию: «Принять к сведению», а помещение не выделил.

Проблема со специальными помещениями для просмотра кино не была решена и к концу послевоенного восьмилетия и первой послевоенной пятилетки. Так, из 1121 сельского населенного пункта Ульяновской области, охватываемого кинообслуживанием, в 1952 г. приспособленные помещения имелись только в 697 селах, из которых многие не отапливались в зимнее время, отсутствовали сиденья для зрителей и другая мебель. В 103 населенных пунктах киносеансы проводились в помещениях правлений колхозов, сельских Советов и красных уголков. Вместимость данных помещений была невелика -там могли находиться не более 30 зрителей

[847]. В 188 селах проводились только детские сеансы, а в 10 селах под киносеансы предоставляли частные дома.

Понимая значимость киноискусства для пропагандистской деятельности и формирования социалистических ценностей в послевоенное время, советское правительство выделяло значительные средства на развитие киносети в сельской местности. Если к концу 1944 г. в Ульяновской области имелось только 59 киноустановок, из которых 20 были звуковыми, а 21 бездействовала, то к концу 1952 г. количество киноустановок возросло до 304. Причем 283 киноустановки были закреплены за сельскими районами и обслуживали сельских жителей. Произошел не только количественный рост киноустановок, улучшилось качество кинопоказов. Сельчан обслуживали 283 звуковые киноустановки

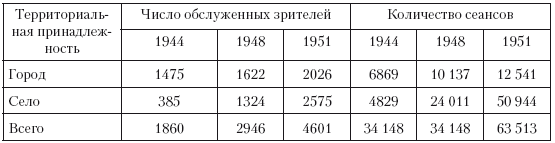

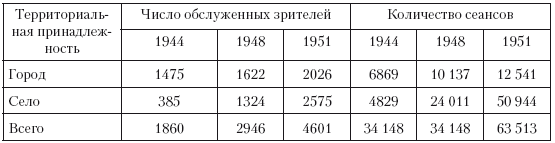

[848]. Динамика количества киносеансов и числа зрителей, охваченных кинопоказами в Ульяновской области, проиллюстрирована данными, представленными в таблице 17.

Таблица 17

Динамика киносеансов и количества зрителей, охваченных кинопоказами, 1944-1951 гг.

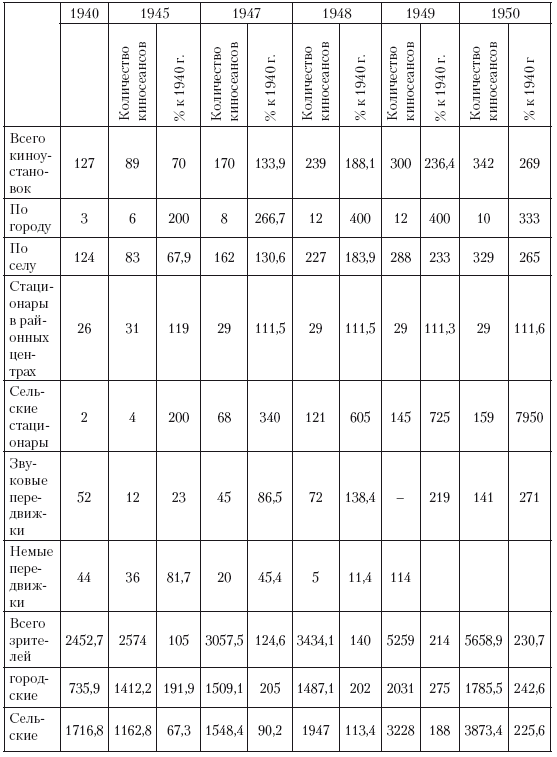

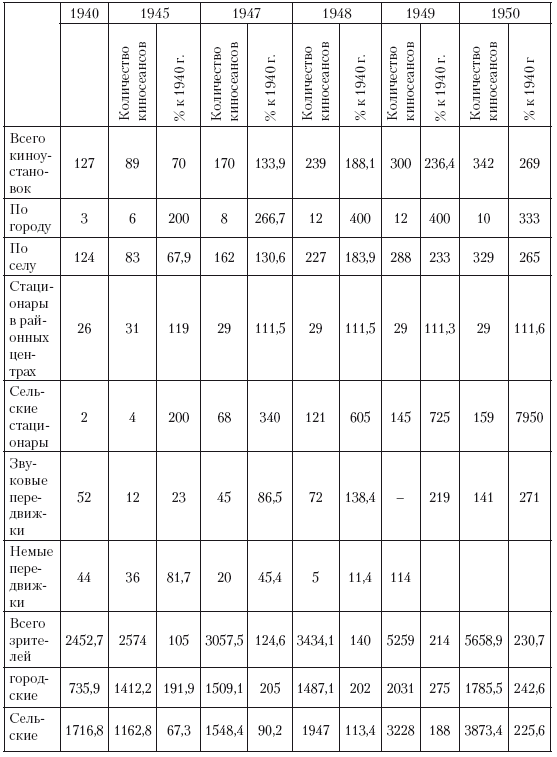

Таблица 18

Показатели работы и оснащенности киносети Куйбышевской области, 1940-1950 гг.

[849]

Данные таблиц 17 и 18 свидетельствуют о том, что в послевоенном селе Ульяновской и Куйбышевской областей шел процесс увеличения числа сельских жителей, охваченных кинообслуживанием. Так, если в 1944 г. в Ульяновской области кино было доступно только 385 гражданам, то в 1951 г. приобщиться к киноискусству могли уже почти 2,6 тыс. сельских граждан. Сходная тенденция прослеживается и в Куйбышевской области. Если в предвоенном 1940 г. в Куйбышевской области для обслуживания сельского населения предназначалось 124 киноустановки, то в 1951 – уже 329. На селе действовало 159 киностационаров, что создавало стабильность в демонстрации кинокартин сельчанам.

2 апреля 1947 г. Министерство кинематографии СССР издало специальный приказ № 41 «О мерах по улучшению работы сельской киносети». В преддверии издания приказа проходил февральский пленум ЦК ВКП(б), принявший постановление «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Пленум ЦК ВКП(б) указал на первостепенное значение скорейшего восстановления и подъема сельского хозяйства, «как необходимого условия успешного развития всего народного хозяйства СССР и обеспечения дальнейшего материального благополучия народа»

[850]. Эти задачи были неотделимы от культурной и политико-воспитательной работы в колхозах и на селе в целом. В приказе отмечалось, что кино является величайшим средством массовой агитации, поэтому необходимо «коренное улучшение обслуживания сельского населения»

[851]. Для этих целей в 1947 г. было предусмотрено ввести в эксплуатацию 1215 колхозных кинотеатров и 1818 звуковых кинопередвижек.

Из года в год обкомы Ульяновской и Куйбышевской областей отмечали, что «Постановление Правительства об организации кинообслуживания населенных пунктов по твердым календарным графикам и постоянным маршрутам работы кинопередвижек выполняется неудовлетворительно»

[852]. Куйбышевский областной отдел кинофикации в июле 1952 г. указывал: «Невыполнение этих важнейших указаний Министерства кинематографии привело к тому, что население заранее не знает, в какие дни, какая кинокартина и в каких помещениях будет демонстрироваться, что создает бесплановость, не дает возможность установить необходимый контроль общественности за работой кинопередвижек и, в конечном счете, приводит к невыполнению плана кинообслуживания населения»

[853].

В решениях региональных властей неоднократно отмечалось, что кинообслуживание сельского населения должно осуществляться не реже одного-двух раз в месяц, но данная задача оставалась невыполненной. В Куйбышевской области в 1946 г. из 580 сельских советов только в 394 ежемесячно проводились кинопоказы. Причем в 254 сельсоветах кино демонстрировалось два и более раза в месяц, а в 140 – только один раз

[854]. Если в 1945-1946 гг. большинство кинокартин в селах демонстрировалось на немых кинопередвижках, то уже в 1948 г. в Куйбышевской области все немые киноустановки были выведены из обслуживания и заменены звуковыми. Сельский житель мог теперь не только любоваться зрительными образами, но и услышать героев кинокартин и музыкальные композиции выдающихся советских композиторов

[855].

Таким образом, мы видим, что Великая Отечественная война нанесла урон не только хозяйственной сфере, но и культурной. В отсутствие достойного финансирования сельские культурно-просветительные учреждения пришли в запустение, а их послевоенное восстановление растянулось на долгое десятилетие. Распространенная практика времен коллективизации, предполагавшая использование зданий культовых учреждений под зернохранилища и склады, не обошла стороной и сельские очаги культуры. Руководители сельскохозяйственных артелей, в обязанности которых входило содержание колхозных учреждений культуры, ввиду отсутствия специальных сооружений для хранения зерна не гнушались возможностью использовать под эти цели колхозные клубы, полагая, что колхозники вполне могут обойтись и без организованного досуга.