На соседней фреске, где Петр и другие апостолы раздают пожертвования неимущим, наше внимание привлекает центральная женская фигура – одна из самых «скульптурных» в истории живописи.

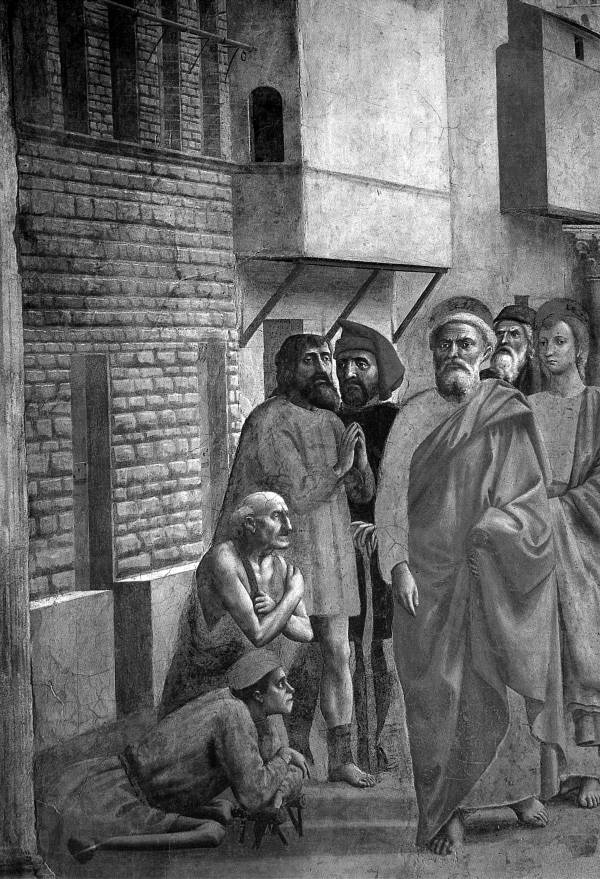

Томмазо Мазаччо. Апостол Петр, исцеляющий больных. Ок. 1425–1428

Значительность, эта тяжелая поступь морализаторства, заглушающая легкий бег живого ума, в конце концов наводит скуку. К знаменитой капелле Пацци примыкает внутренний двор-клуатр церкви Санта-Кроче (как и сама капелла, творение Брунеллески). Я уже говорил, что готические соборы представляют собой гимн божественному свету. Клуатр Санта-Кроче – это гимн свету разума: здесь так легко проникнуться верой в человека! Здесь есть все, что придает красоту математической теореме: ясность, лаконичность, элегантность решения. Действительно, архитектура Раннего Возрождения зиждется на любви к математике вообще и к геометрии в частности. Само собой разумеется, что в Средние века архитекторы также опирались на математические расчеты, но тогда это были сложнейшие конструкции под стать теоретизированию схоластов. В эпоху Ренессанса архитекторы брали за основу намного более простые геометрические фигуры – квадрат, круг и так далее, – полагая, что в этих формах заключено высшее совершенство и что они приложимы также и к человеческому телу, поскольку подчиняются универсальному закону красоты. Идея эта выдвигалась еще древнеримским теоретиком архитектуры Витрувием и, следовательно, была известна архитекторам Средневековья (манускрипт с трактатом Витрувия имелся в библиотеке аббатства Клюни), но толковали они ее по-своему. Заново открытая витрувианская концепция породила десятки иллюстрирующих ее рисунков и гравюр, среди которых и хрестоматийный «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. Я подозреваю, что с математической точки зрения концепция сильно хромает, но с точки зрения эстетики она не лишена смысла: симметрия человеческого тела и, до некоторой степени, соотношение его частей действительно влияют на наше представление о «правильных» пропорциях. В философском плане витрувианская концепция несет в себе зародыш спасительной идеи – при условии, что мы способны в нее уверовать: закон пропорциональности позволяет примирить два наших сущностных начала – физическое и интеллектуальное.

Точно такой же подход был применен и в живописи с помощью особого метода изображения, известного как «перспектива». Исходя из этого метода, можно математически рассчитать изображение на плоскости для любой объемной фигуры, расположенной в пространстве. Судя по всему, перспектива – изобретение того же Брунеллески, хотя наиболее эффектно она использована в работах двух его друзей, Гиберти и Донателло, чьи скульптурные барельефы по сути приближаются к живописи. В композиции «Иаков и Исав» на знаменитых Райских вратах флорентийского Баптистерия Гиберти посредством перспективы достигает почти музыкальной пространственной гармонии. Бронзовый рельеф Донателло, на котором святой Антоний Падуанский исцеляет раскаявшегося юношу

[53], демонстрирует мастерское использование перспективы для создания драматического эффекта. Флорентийцы невероятно гордились своим изобретением, полагая (ошибочно), что Античность о нем не догадывалась, и после них – вплоть до 1945 года – каждый начинающий художник должен был овладеть правилами построения перспективы. Но где тут связь с цивилизацией? Я думаю, связь была, когда ренессансные художники открыли для себя перспективу. Уверенность в том, что можно изобразить человека в реальной обстановке, точно рассчитать его положение в пространстве и вписать все фигуры в ясно читаемую, подчиненную общей гармонии схему, символизировала совершенно новое представление о месте человека в миропорядке и о его способности быть хозяином своей судьбы.

Учение о перспективе возникло из желания дать реалистическую картину города, хотя на первых порах преимущество новой методы было очевидно только при изображении плиточных полов и уходящих вдаль аркад. В качестве наглядного эксперимента Брунеллески написал флорентийскую Соборную площадь с Баптистерием; однако дошедшие до нас «чистые перспективы» того времени – это архитектурные фантазии, рисующие идеальные города, где сама архитектурная гармония располагает граждан к участию в общественной жизни. Альберти в своей знаменитой книге о зодчестве объясняет необходимость городской площади тем, что там, под сводами красивого портика, старики могут укрыться от дневного зноя и с пользой провести время в обществе своих ровесников; и, глядя на них, молодые люди скорее воздержатся от безрассудных проказ, свойственных юности

[54]. Пьеро делла Франческа, столь многим обязанный Альберти, глубоко проникся его идеями и, как мне кажется, постоянно возвращался к ним, создавая свой «Идеальный город». Раннее флорентийское Возрождение – сугубо городская культура, в буквальном смысле слова буржуазная

[55]. Люди проводили время на улицах и площадях – и, конечно, в лавках. Как заметил один летописец местных нравов, порядочный флорентиец sta sempre a bottega – всегда в лавке. А лавка открыта для всех. На гравюре XV века представлены различные занятия, которым благоприятствует планета Меркурий

[56]: есть тут и ремесленник, работающий на виду у прохожих, и его конкуренты, отпускающие по адресу коллеги язвительные реплики.

Ренессансный историк искусства Вазари спрашивает сам себя (в присущей ему манере), отчего именно во Флоренции, более чем где-либо, люди достигают совершенства в искусствах, и в качестве первой причины называет критический настрой: дескать, «самый дух Флоренции таков, что в нем таланты рождаются свободными по своей природе и никто не удовлетворяется посредственными творениями»

[57]. Жесткое, неприкрытое соперничество не только повышало требования к качеству работы – оно исключало любое недопонимание между патроном и художником. Сегодня мы притворно восхищаемся какими-то произведениями искусства, лишь бы не прослыть филистерами. Флорентийцам такое и во сне не приснилось бы. Они не стеснялись высказывать свое мнение. Вслед за Леонардо Бруни многие сравнивали флорентийцев с жителями Древних Афин. Но флорентийцы были намного приземленнее афинян и не разделяли их страсти к философским диспутам. Флорентийцам нравилось обогащаться и устраивать розыгрыши на горе глупцам. И все же у них много общего с греками. Они были любознательны и чертовски умны, а кроме того, обладали незаурядной способностью облекать свои мысли в зримую форму. На язык просится затертое слово «красота», и я не знаю, чем его заменить. Флорентийцы, как и афиняне, поклонялись красоте, и это не перестает удивлять всех, кто хоть сколько-нибудь знаком с ними. Наверное, в базарный день Флоренция XV века не сильно отличалась от сегодняшней – те же споры из-за цены, те же крикливые интонации. А прямо над головой, над гомонящей торгующей и торгующейся толпой, в медальоне на фасаде Орсанмикеле – лепная «Мадонна» Луки делла Роббиа

[58], квинтэссенция красоты и кротости. По соседству с надгробием Бруни в Санта-Кроче находится вырезанный из камня рельеф Донателло со сценой Благовещения. Великий мастер психологической характеристики и человеческой драмы, как никто умевший показать напряженную работу мысли в морщинах на челе ученого, был сполна наделен уникальным флорентийским чувством прекрасного: голова Девы Марии вызывает в памяти афинский надгробный рельеф V века до н. э. – и форма стула, с которого Мария в волнении поднялась, указывает на то, что эта ассоциация не случайна. Еще более очевидную дань античному идеалу физической красоты Донателло принес своим бронзовым Давидом, вылепив его голову по образцу статуй Антиноя, фаворита императора Адриана, хотя и наделил своего героя более заостренными, флорентийскими чертами, отчего облик юноши много выиграл.