Однако если забыть о декоративности и вспомнить об игре ума, то тут Версаль XVIII века ничего существенного предложить не мог, и парижскому обществу повезло, что ему не было нужды участвовать в отупляющих придворных ритуалах и повседневной мышиной возне политиков. Другая причина, избавлявшая тогдашние салоны от помпы и пресмыкательства, заключалась в том, что французские высшие классы не были отягощены чрезмерным богатством. Финансовый крах, спровоцированный «финансовым чародеем», шотландцем по имени Джон Лоу, изрядно их потрепал. Определенный уровень благосостояния идет на пользу цивилизации, но по какой-то неведомой причине большое богатство ей только вредит. Думаю, пышность в конечном счете антигуманна, тогда как осознание некоторой ограниченности создает условия для того, что принято считать хорошим вкусом.

И доказательство тому – Шарден, величайший из французских живописцев середины XVIII века. Никто не сравнится с ним по части вкуса, говорим ли мы о цветовой гамме или о композиции. Каждый участок холста, каждый интервал, каждый тон рождают уверенность, что здесь все на своем месте, ни прибавить, ни убавить. Между тем Шарден не пытался изображать высшие слои общества, а королевский двор и подавно. Иногда он черпал сюжеты в кругу неприметных буржуа (скажем, мать, одевающая или раздевающая ребенка), а иногда в среде рабочего класса, где, сдается мне, он чувствовал себя вольготнее всего, не только потому, что ему по душе были эти люди: он обожал чаны и бочки. Есть в этих предметах какое-то исконное благородство формы, присущее вещам, которые, почти не меняя своего вида, веками служили человеку. Живопись Шардена убеждает в том, что благие качества, воспетые в бессмертных стихах Лафонтена и пьесах Мольера, – здравомыслие, добросердечие, простота и чуткость – можно было наблюдать в середине XVIII века, как и сейчас еще можно наблюдать в сельских районах Франции: ими во все времена пронизано традиционное народное ремесло – то, что французы называют l’artisanat.

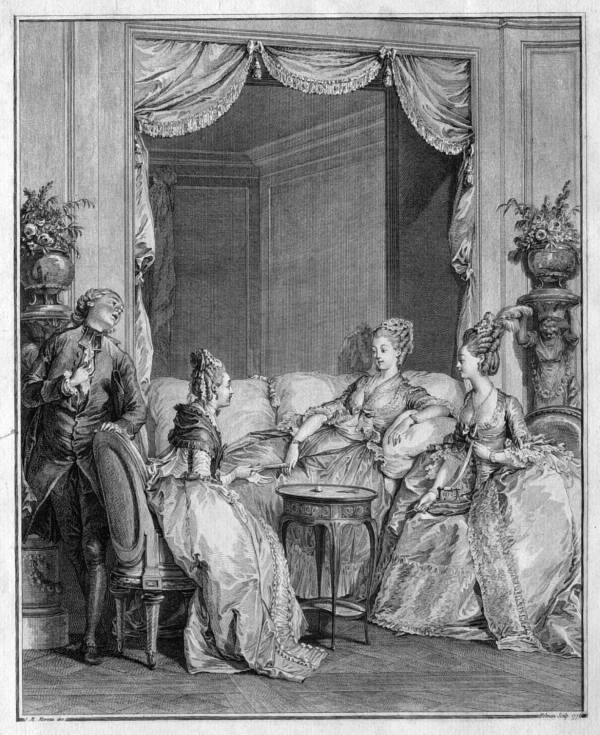

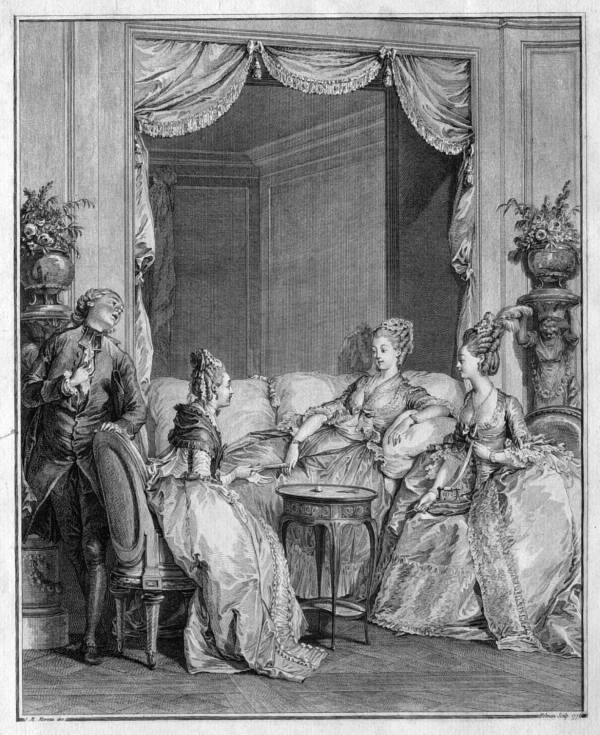

В салонах, куда стекались лучшие умы Франции, обстановка была пошикарнее, но все же не ослепительно-роскошная. Комнаты нормальных размеров, а декор (в те времена люди не мыслили жилья без декора) не настолько богатый, чтобы провоцировать чопорность. Словом, в салоне люди могли чувствовать себя и общаться друг с другом естественно. Мы располагаем подробными свидетельствами о том, как жили люди во Франции середины XVIII века: несмотря на отсутствие больших художников (не считая Шардена), тогда имелось множество малых – вроде Моро Младшего, – которые, не мудрствуя лукаво, «описывали» современную им действительность как она есть и потому до сих пор, двести лет спустя, все еще интересны нам на зависть художникам, желающим лишь «выразить себя»: о них никто не вспомнит. Художники-бытописатели показывают нам, к примеру, из чего состоял один расписанный по часам день из жизни молодой дамы

[138]: вот она надевает чулки перед камином; навещает приятельницу, которая ждет ребенка («N’ayez pas peur, ma bonne amie»)

[139]; угощает детей смоченным в кофе кусочком сахара; увлеченно болтает и мешает другим слушать музыку («Un peu de silence s’il vous plait»)

[140]; получает любовную записку от молодого поклонника; потом, разодетая в пух и прах, посещает оперу и, наконец, падая с ног, отправляется спать. Каково? Думаю, только брюзга и лицемер не согласятся, что такой образ жизни весьма приятен. Почему же у многих из нас, у большинства он вызывает инстинктивный протест? Потому что в основе его лежит эксплуатация? Неужели мы копаем так глубоко? Но ведь это примерно то же самое, что жалеть животных, не будучи вегетарианцем. Все наше общество построено на эксплуатации, той или иной. А может, мы свято верим, что такая жизнь ничтожна? Тогда мы заблуждаемся. Люди, которые наслаждались ею, были отнюдь не дураки. Талейран говаривал, что только тот, кто изведал жизнь французского общества XVIII века, знает сладость жизни, la douceur de la vie

[141], а Талейран – один из умнейших политиков в истории. Завсегдатаи французских салонов не просто поддались модному поветрию, желая не отстать от других беспечных прожигателей жизни, нет, это все были выдающиеся философы и ученые. Они мечтали опубликовать свои радикальные воззрения на религию. Мечтали ограничить власть любого нерадивого короля и безответственного правительства. Мечтали преобразить общество. В конце концов общество преобразилось сильнее, чем они рассчитывали, но такова судьба успешных реформаторов.

Жан Мишель Моро-мл. N’ayez pas peur, ma bonne amie («Не бойтесь, друг мой»). 1776. Гравюра

Завсегдатаи салонов мадам Дюдеффан и мадам Жофрен затеяли великое дело – издание «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» с целью усовершенствовать человечество через победу над невежеством. (Идею опять-таки заимствовали из Англии, где в 1728 году вышла в свет «Циклопедия» Чемберса.) Столь грандиозное предприятие – в итоге было издано двадцать восемь

[142] томов ин-фолио – требовало большого числа участников, но движущей силой проекта всегда оставался Дидро. Он улыбается нам улыбкой разума с портрета Ванлоо. Портрет разозлил энциклопедиста: по его словам, художник сделал из него старую кокотку, которая тщится понравиться. Дидро был разносторонний, недюжинного ума человек – романист, философ и художественный критик, большой почитатель Шардена. Для «Энциклопедии» он писал статьи обо всем на свете, от Аристотеля до изготовления искусственных цветов. В нем подкупает то, что ты никогда не знаешь, чего от него ждать в следующую минуту. Почитайте Дидро, и любое обобщение относительно XVIII века разлетится вдребезги.

Цели, которые ставила перед собой «Энциклопедия», кажутся нам вполне безобидными. Но авторитарная власть словари не жалует. Она держится на подтасовках и туманных абстракциях и потому не может допустить, чтобы смысл слов прояснился раз и навсегда. «Энциклопедию» запрещали дважды, но ее конечный триумф означал, что встречи в элегантных парижских салонах были предвестниками революционных преобразований – и эры науки. В иллюстрированном приложении к энциклопедическим статьям наглядно представлены разнообразные технические процессы, в большинстве своем, прямо скажем, мало изменившиеся с эпохи Возрождения. В последней четверти XVIII столетия наука была в моде, и ее, как свидетельствует творчество Райта из Дерби, окутывал романтический флер. Его картина, на которой показан опыт с воздушным (вакуумным) насосом, переносит нас в то время – время научного изобретательства.