Это все, что нужно знать о понимании природы в первой половине XVIII века. Около 1760 года английская прелюдия в лице меланхолических малых поэтов и в образе «живописных» пейзажных садов тронула ум и сердце гения. Звали его Жан-Жак Руссо. Несмотря на то что Англия в какой-то мере способствовала его любви к природе, опыт полумистического растворения в ней Руссо впервые приобрел среди альпийских озер и долин Швейцарии. Более двух тысяч лет горы воспринимались всего лишь как бесплодная и досадная помеха в сообщении между людьми, как убежище разбойников и еретиков. Правда, году в 1340-м Петрарка взошел на одну из альпийских вершин и обомлел от великолепной панорамы (за что немедленно был пристыжен пассажем из Блаженного Августина)

[153], а в начале XVI века Леонардо да Винчи немало походил по Альпийским горам с благой целью расширить свои познания в ботанике и геологии, хотя пейзажный задний план его картин свидетельствует о том, что он не остался глух к величественной красоте гор. О других восхождениях нам неизвестно. Эразму, Монтеню, Декарту, Ньютону да практически любому из упомянутых мной великих цивилизаторов идея лезть в гору ради удовольствия показалась бы нелепой. Здесь я должен оговориться: художники не вполне подпадают под это правило. Так, Питер Брейгель по пути из Антверпена в Рим в 1552 году делал зарисовки Альп, которые демонстрируют не один только топографический интерес и которые позже были использованы им при работе над картинами для усиления драматического эффекта.

Тем не менее факт остается фактом: когда рядовому путешественнику в XVI или XVII веке нужно было перебраться через Альпы, ему не приходило в голову любоваться горным пейзажем. Так продолжалось до 1739 года – до путешествия Томаса Грея в Гранд-Шартрёз

[154], о котором он по свежим следам докладывал другу: «Здесь каждая круча, каждый горный поток, каждый утес дышат религией и поэзией». Поразительно! Как будто Рёскин писал. Хотя я считаю, что в полную мощь поэзия Альп зазвучала только в эпоху Байрона и Тёрнера. Но уже в середине XVIII века многие, вероятно, открыли для себя очарование швейцарских озер и научились по-дилетантски, с комфортом любоваться ими. Возникла даже целая швейцарская туристическая индустрия, снабжавшая охотников за живописными видами памятными картинками, благодаря чему проявился талант одного замечательного, но полузабытого художника Каспара Вольфа, почти на тридцать лет опередившего творческие поиски Тёрнера. Но как и в случае с английскими поэтами XVIII века – первыми певцами природы, все это была пока еще провинциальная увертюра, и совершенно неизвестно, какое влияние она оказала бы на философскую мысль, если бы не гений Руссо.

При всех изъянах своего характера, слишком очевидных для тех, кто пытался свести с ним дружбу, Руссо был гениален. Это один из самых оригинальных мыслителей всех времен, к тому же бесподобный прозаик. Его нелюдимый и подозрительный нрав имел свое преимущество: сделавшись изгоем, Руссо писал, не думая о последствиях. А последствия не заставили себя ждать. Спасаясь от преследований со стороны властей, Руссо полжизни скитался из страны в страну. В 1765 году он наконец обосновался в местечке Мотье, где какое-то время чувствовал себя в безопасности, но потом местный пастор возбудил против него народ, и его дом забросали камнями, перебив окна. Тогда Руссо укрылся на острове посреди Бьенского озера, где испытал особое, ни с чем не сравнимое состояние, которое, можно сказать, произвело переворот в области человеческого чувствования. Наблюдая, как волны разбивались у его ног, он полностью растворялся в природе, забывался настолько, что не помнил себя самого: все отпадало от него – и горькие мысли о прошлом, и беспокойство о будущем, – все, кроме чувства бытия и осознания, что наша жизнь есть череда мгновений, данных нам в ощущениях.

Я чувствую, следовательно существую.

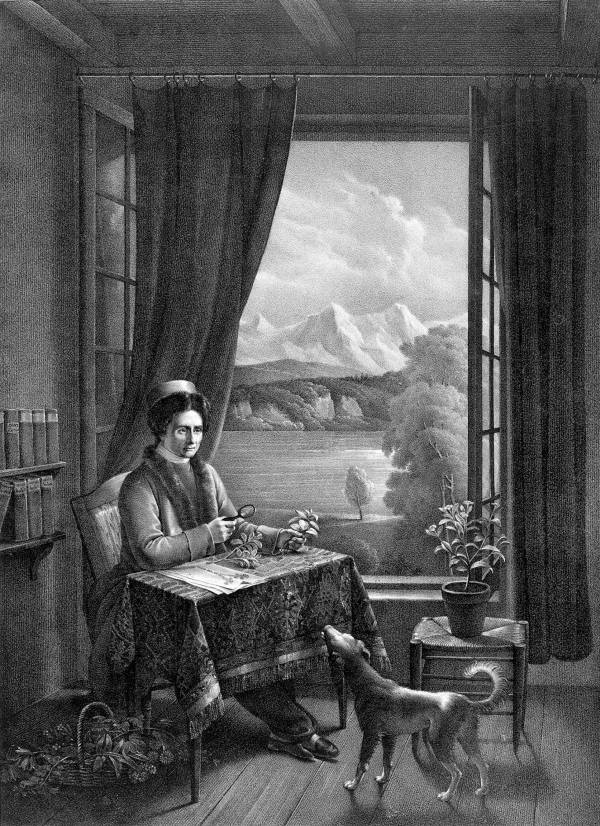

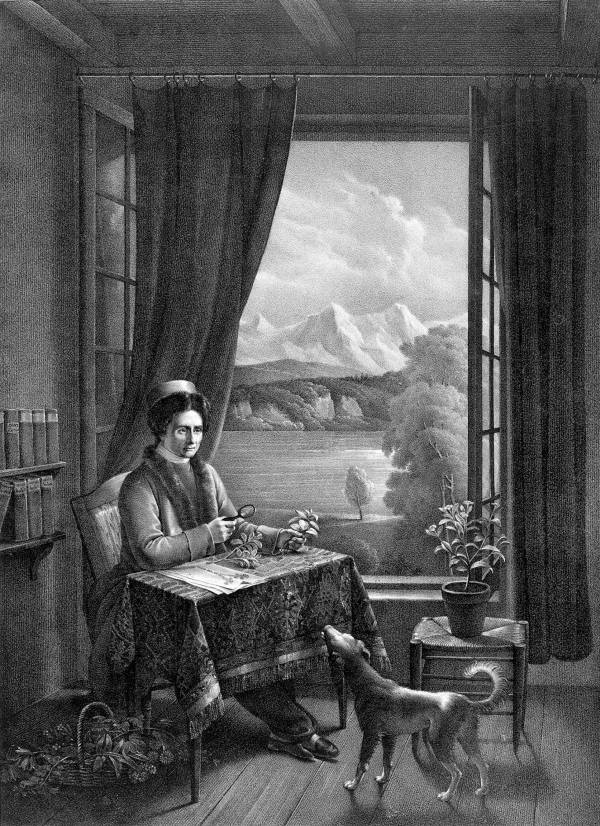

Руссо в Бьене. Гравюра

Любопытное прозрение, учитывая, что датируется оно серединой «века разума». Однако несколькими годами раньше шотландский философ Юм логическим путем пришел к такому же заключению. Это была интеллектуальная бомба замедленного действия – почти двести лет она тикала, а совсем недавно взорвалась, и теперь меня берут сомнения, пойдет ли взрыв на пользу цивилизации. Некоторый эффект наблюдался уже в XVIII веке – в культе чувствительности. Но в то время никто до конца не понимал, насколько далеко способно завести нас желание упиться ощущениями и каким двуликим божеством может обернуться природа, – никто, кроме маркиза де Сада, который с самого начала насквозь видел нового бога или, скорее, богиню. «Преступление противно природе? – вопрошал он в 1792 году. – Полно, природа живет и дышит им, всеми своими порами алчет крови, всем ненасытным сердцем жаждет жестокости, еще и еще».

Конечно, маркиз был отщепенец, и его скептический взгляд на природу не имел успеха у современников. Совсем другое дело – вера Руссо в красоту и невинность природы, которую он перенес с растений на человека. Руссо верил, что естественный человек добродетелен. Отчасти здесь слышится отголосок старого мифа о «золотом веке», отчасти – стыд за моральное разложение европейского общества, то самое чувство, которое первым выразил Монтень в блестящем финале опыта «О каннибалах». Но Руссо этим не удовлетворился и в трактате «О происхождении неравенства» развил исходную мысль в целую философию. Один экземпляр своего сочинения он послал Вольтеру, и тот ответил письмом, которое хорошо известно как образец вольтеровского остроумия: «Никто не употребил столько ума, дабы убедить нас в преимуществах глупости. Читая ваш труд, так и хочется встать на четвереньки. К несчастью, за последние шестьдесят лет я совершенно утратил этот навык». Словесное поле боя осталось за Вольтером, но и только: в следующие пятьдесят лет вера в превосходство естественного человека стала одной из движущих сил истории, а спустя неполных двадцать лет после того, как Руссо выдвинул свою теорию, она вроде бы подтвердилась на практике. В 1767 году французский исследователь Бугенвиль высадился на Таити, а в 1769 году капитан Кук провел на острове четыре месяца, чтобы обеспечить ученым безопасное наблюдение за прохождением Венеры по диску Солнца. Неудивительно, что Бугенвиль, впитавший идеи Руссо, обнаружил у таитян все качества «благородного дикаря». Но даже не склонный к сантиментам йоркширец капитан Кук не смог удержаться от сравнения счастливой, гармоничной жизни на Таити с убожеством и грубостью Европы. И вскоре самые острые умы Парижа и Лондона начали задаваться вопросом, кто более достоин называть себя цивилизованным народом – неиспорченные островитяне южных морей или развращенное до мозга костей европейское общество XVIII века.