В 1975 году воспоследовало новое, несколько расширенное

[465], сводное издание на польском языке, а в 1996 году — оно же, но на немецком языке (в обоих случаях атрибуции Б. Марком и Э. Марк авторства Л. Лангфуса в тексте, печатавшемся как «рукопись неизвестного автора», не были учтены). Издание 1996 года легло в основу целого ряда других изданий, например, итальянского 1999 года

[466].

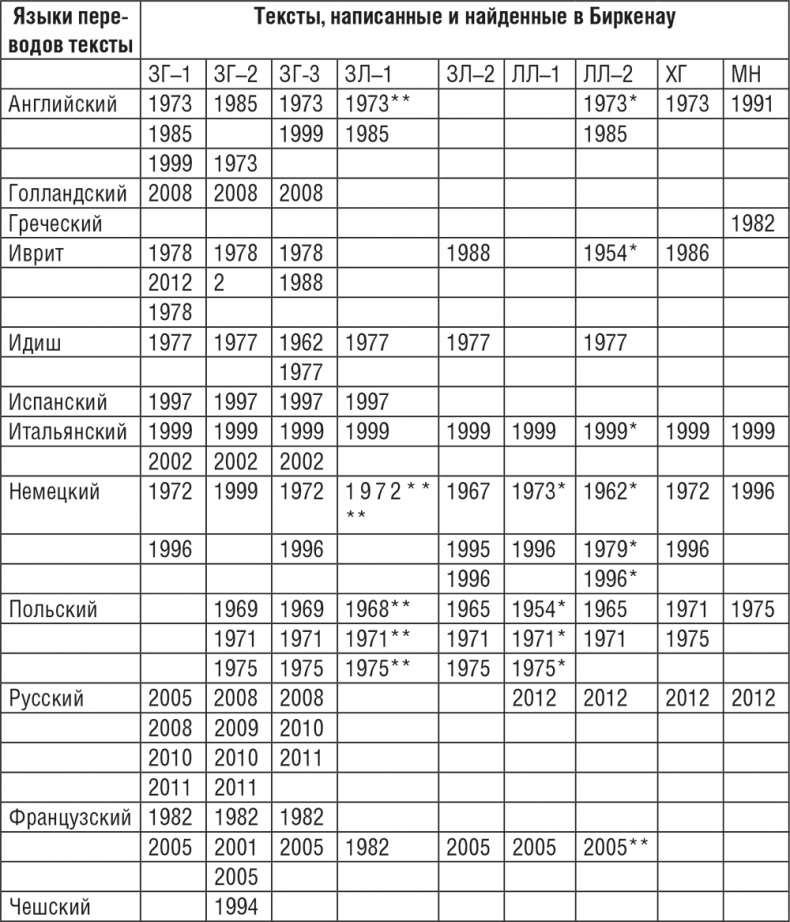

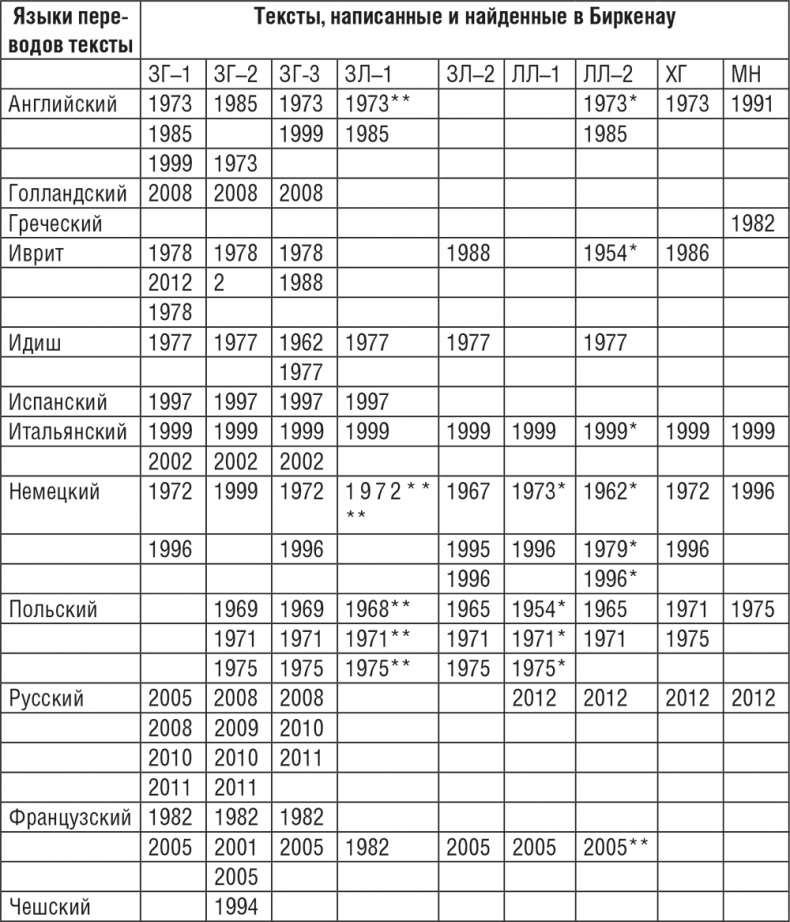

Публикации рукописей, найденных в Биркенау

Сокращения: ЗГ — Залман Градовский (1 — <Дорога в ад>, 2 — «В сердцевине ада», 3 — <Письмо из ада>), ЛЛ — Лейб Лангфус (1 — «Выселение», 2 — «В содрогании от злодейства»), ЗЛ — Залман Левенталь (1 — <Заметки>, 2 — <Комментарий к «Лодзинской рукописи»>), МН — Марсель Наджари, ХГ — Хаим Герман.

Примечания: *Публикации, где Лангфус фигурирует как «неизвестный автор» или как «Лейб»; **Публикации, где тексты Лангфуса вышли под именем З. Левенталя.

Все эти издания в полной мере несут на себе родовой отпечаток польской цензуры 1950-х и особенно 1960-х гг. Тщательная сверка различных вариантов собственно польской версии текстов еще никем не сделана, но уже сличение польского корпуса с публикуемым здесь российским — свободным от цензуры, но зависимым от влияния сырости земной — отчетливо выявило основные параметры идеологической озабоченности варшавского (а через нее — и московского) руководства. А стало быть — и разницы текстов

[467]. Понятными становятся и те «приемы», к которым прибегал цензор, дабы по возможности придать своей работе характер благообразия или хотя бы наукообразия.

Как таковой Холокост в подсоветской Польше (и в этом ее отличие от самого СССР) не замалчивался и не релятивировался — он происходил на глазах буквально у всех. Поэтому проклятия немецким палачам не убирались, и ножницы пускались в ход только тогда, когда объектом резких высказываний становились или сами поляки как обобщенное целое, или союзные державы, в число которых входил и СССР. Такие высказывания встречаются только у двоих авторов — у Залмана Градовского и у Залмана Левенталя, причем у Градовского — в оба адреса.

Так, в первой — газетной — публикации крошечного «Письма из ада» Градовского цензура сделала две ощутимые купюры. Первая:

«Эта записная книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью иногда не полностью сгоревших костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать».

И вторая:

«Несмотря на хорошие известия, которые прорываются к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность широкой рукой уничтожить и вырвать с корнем остатки еврейского народа. Складывается впечатление, что союзные государства, победители мира, косвенно довольны нашей страшной участью. Перед нашими глазами погибают теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы дождаться свободы. Где только приближается опасность для варваров, что они должны будут уйти, там они забирают остатки еще оставшихся и привозят их в Биркенау-Аушвиц или Штутгоф около Данцига — по сведениям от людей, которые так же оттуда прибывают к нам».

Похоже, что в первом случае пуриста-цензора смутил грубый физиологизм фразы, а во втором — опасение, а не слишком ли это обидно для «союзников», среди которых и Советский Союз. При перепечатке этого текста в книжной версии первая купюра восстановлена, а из второй оставлена одна-единственная фраза, выделенная здесь полужирным курсивом. Значит, цензор и его начальство уже твердо уверились в том, что оригинальная фраза уж точно — или все еще — обидна.

Вторую политическую купюру из Градовского ни за что не найти — ее просто-напросто нет! Читателя, прежде всего польского, бережно избавили от неприятности вчитываться в следующую — и, как назло, физически хорошо сохранившуюся — «напраслину»:

«Есть три момента, облегчившие Дьяволу его задачу — триумфальное уничтожение нашего народа. Один момент общий и два частных. Общее соображение заключается в том, что мы жили среди поляков, которые в большинстве своем были буквально зоологическими антисемитами. Они только радовались, когда смотрели, как Дьявол, едва войдя в их страну, обратил свою жестокость против нас. С притворным сожалением на лице, но с радостью в сердце они выслушивали ужасные душераздирающие сообщения о новых жертвах — сотнях тысяч людей, с которыми самым жестоким образом расправился враг. Возможно, они радовались тому, что народ разбойников пришел и сделал за них работу, к которой они сами еще не способны, поскольку в них все еще есть зерно человеческой морали. Единственным, чего они определенно — и не зря — боялись, было соображение, что когда борьба с евреями закончится, когда то, что они своей жестокостью и своим варварством начертали на щите, обессмыслится, чудовищу придется искать свежую жертву, чтобы утолить свои звериные инстинкты. Они действительно боялись, и проявления этого страха были заметны. Огромное множество евреев пыталось смешаться с деревенским или городским польским населением, но всюду им отвечали страшным отказом: нет. Всюду беглецов встречали закрытые двери. Везде перед ними вырастала железная стена, они — евреи — оставались одни под открытым небом, — и враг легко мог поймать их. Ты спрашиваешь, почему евреи не подняли восстания.

И знаешь почему? Потому что они не доверяли соседям, которые предали бы их при первой возможности. Не было никого, кто бы мог оказать серьезную помощь, а в решительные моменты — взять на себя ответственность за восстание, за борьбу. Страх попасть прямо в руки врага ослаблял волю к борьбе и лишал евреев мужества».

Как же вышел из положения польский цензор?

Весьма элегантно — с помощью купюры и следующей сноски:

«В первой части рукописи автор описывает переселение из гетто в Колбасинском лагере и панический настрой евреев, погруженных в вагоны, везущих их в концлагерь Аушвиц».

И все! Даже знак купюры проставлен!

[468] Кто же возразит против целенаправленного и концентрированного внимания на главном — на том, что происходило с евреями именно в Аушвице?!..

Однако применительно к Лангфусу и Левенталю, так же описывающим в начале своих текстов жизнь в своих гетто и атмосферу транспортировки в Аушвиц, аналогичной «редактуры» почему-то не применено.

Два фрагмента отцензурировано у Левенталя. Оба — «антипольские».

Первый: «Полный […] сам и […] лучше умереть […] который […] смерть […] это рисковать […] так говорит каждый, но поляки […] или можно […] для тех снаружи, но мы […] достаточно позволили использовать себя […] популярность […] выбираться из тёмного ада и поэтому отплатить полным антисемитизмом, который мы чувствовали на каждом шагу. Вот, например, с ними уже ушли многие десятки людей и только ни один не хотел взять с собой еврея! […] время […] со многими людьми […] глупыми надуманными отговорками […] а мы, евреи, идём и погибаем, от нас от […] ни один из нас […]».