Голландский кристаллограф Йоханнес Бейфут сформулировал принципы MAD в 1949 году. В их основе лежит способность некоторых атомов поглощать рентгеновские лучи и повторно испускать их, а не рассеивать, образуя отличия в интенсивности пар дифракционных пятен, которые в симметричном кристалле должны быть идентичными. Пары асимметричных пятен называются парами Фриделя. Отличия (аномальные показатели) их интенсивности дают информацию о фазах не хуже тяжелых атомов. Но аномалии рассеивания от атомов биомолекул, скажем углерода, азота и кислорода, недостаточны для исследований. Эту проблему в 1980 году решил Уэйн Хендриксон из Исследовательской лаборатории ВМФ. Воспользовавшись аномальным рассеянием от атомов серы, содержащихся в белке, он получил структуру (атомы серы входят в состав цистеина, одной из аминокислот).

В то время для рентгеновской кристаллографии стали применять синхротроны – ускорители частиц, разгоняющие электроны почти до скорости света. При вращении электроны испускают крайне интенсивные рентгеновские пучки, которые можно использовать в дифракционных исследованиях. Кейт Ходжсон и его коллеги из Стэнфорда догадались, что синхротрон, среди прочего, позволяет с точностью подбирать длину волны рентгеновских лучей, что дает возможность собрать данные на двух длинах волн, где рассеяние от некоторых специальных атомов будет значительно меняться. На основании разницы между двумя полученными множествами данных можно определить положения конкретных атомов и рассчитать фазы их отражений. Более того, можно сделать на одной из длин волн аномальное рассеяние от определенного атома особенно выраженным.

Уэйн Хендриксон тщательно разработал формальную модель для таких операций, отличную от модели Ходжсона, и определил структуры нескольких белков. Затем Уэйн предложил блестящую идею: выращивать бактерии, у которых в аминокислоте метионине вместо атома серы присутствует атом селена – заменить метионин на селенометионин. Аномальное рассеяние у селена более выраженно, чем у серы при типичных длинах волн рентгеновских лучей, причем пиковое значение селена приходится на длину, очень удобную для измерений в синхротроне, – около 1 ангстрема (или 0,1 нм). Поэтому метод получился невероятно мощным. Он позволил расшифровать структуру любого белка, где в значительном количестве присутствует метионин, и сегодня остается основным способом изучения новых белков.

Бобу было интересно попробовать этот метод на своих приборах в брукхейвенском синхротроне. Вито Грациано синтезировал кристаллы GH5, начиненные селенометионином, и вместе с Бобом мы тщательно собрали данные с волн, отраженных от атома селена. Стив также помог мне собрать данные по S5, но традиционным методом с использованием тяжелых атомов, где внедряли в кристаллы соединение золота. Теперь я располагал подробными данными по двум белкам, но понятия не имел, что с ними делать. Пришло время отправиться в творческий отпуск.

Мы с семьей полетели в Англию в конце августа 1991 года. После посадки я взял напрокат вместительный минивэн, куда мы погрузились вчетвером вместе со всем багажом и тремя велосипедами. Несмотря на то что требовалось привыкать к левостороннему движению после ночного перелета, я ухитрился доставить нас в Кембридж без происшествий. Когда мы добрались до района Эддинбрукской больницы, я просто потерялся в извилистом лабиринте улочек и спрашивал у прохожих, как проехать в молекулярно-биологическую лабораторию MRC. К моему великому удивлению, первые несколько человек, к которым я обратился, понятия не имели, где находится эта всемирно известная лаборатория! Мне сразу же вспомнилась история из автобиографии Крика «Безумный поиск»

[12], где он рассказывает о таксисте, никогда не слышавшем о Кавендишской лаборатории, которая известна ученым со всего мира уже более сотни лет. Так я понял, что известность в научных кругах – штука довольно узкая.

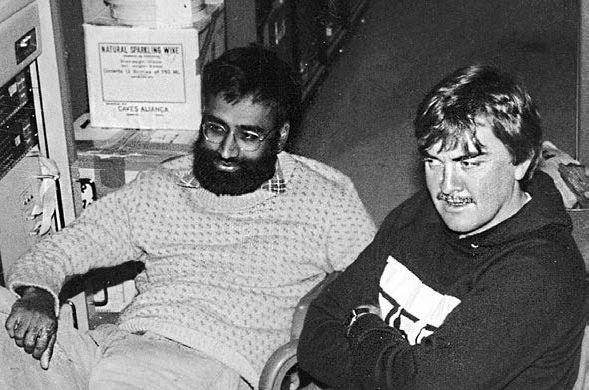

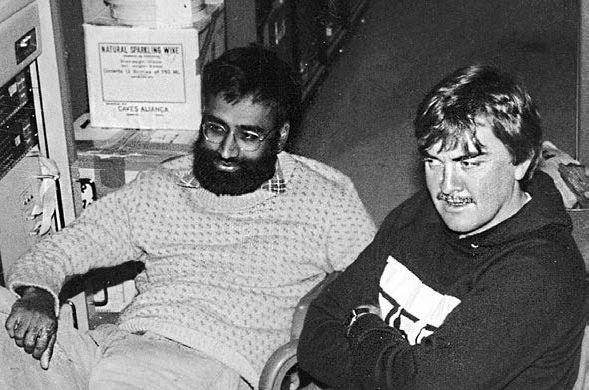

Рис. 5.1. Автор и Стив Уайт смотрят на брукхейвенский синхротрон (публикуется с разрешения Роберта Свита)

Аарон назначил моим официальным «принимающим» своего давнего коллегу Джона Финча. Финч, как и Аарон, трудился в лаборатории Розалинд Франклин и вместе с Аароном перебрался в Кембридж, когда открылся новый корпус LMB. Когда я прибыл, Джон сказал мне, что, к сожалению, прямо сейчас он не может предложить мне рабочее место. Я достаточно наивно заявил, что мне сойдет и маленький столик где-нибудь в углу у него в лаборатории. В ответ Джон вежливо улыбнулся, и на следующий день я убедился, что у него, ученого с мировым именем, есть только небольшой письменный стол и часть лабораторного стола!

В те времена в LMB так было принято: многие заслуженные ученые не имели своей лаборатории, а зачастую довольствовались лишь рабочим местом в общем помещении, где оборудование стояло в проходах и свободного места почти не оставалось. Вполне возможно, именно такая теснота была залогом успеха LMB, так как сотрудникам было проще общаться друг с другом, делиться идеями и обсуждать методы.

В первый полный рабочий день я явился к девяти утра, а часа через полтора подошел Джон и спросил меня, не хотел бы я сходить в столовую за кофе. Я подумал, что еще почти ничего не успел сделать, и отказал, сказав, что не пью кофе. Джон вновь одарил меня одной из своих загадочных улыбок, а коллега, наблюдавший за этим, сказал: «Он еще наших порядков не выучил». Шли дни, и я понял, что регулярные перерывы на перекус или кофе позволяли ученым неофициально пообщаться в столовой на верхнем этаже: впоследствии такие столовые были устроены и во многих других научных зданиях. Человек способен сохранять максимальную сосредоточенность на работе не более двух часов за раз. Эти краткие перерывы помогли мне познакомиться со множеством ученых и даже завести близких друзей.

За год, проведенный в LMB, я осознал, насколько особенное это место: лаборатория полностью изменила мои взгляды на науку. Неудивительно, что многие ученые со всего мира считают ее образцом правильного подхода к науке, даже если им не всегда удается убедить собственную организацию перенять ее пример; замечательным исключением из этого правила является исследовательский кампус Джанелия при Медицинском институте Говарда Хьюза, который целенаправленно смоделирован по примеру LMB, а также Лаборатории Белла. Я обнаружил, что, в отличие от абсолютного большинства ученых, почти никто в LMB не занимался рутинными задачами с той лишь мотивацией, что такая работа даст материал для публикации. Напротив, они пытались формулировать самые интересные вопросы в своей исследовательской области, а затем разрабатывать пути к ответу на них. Простой, но характерный вопрос, который там было принято задавать: «Почему вы этим занимаетесь?» Другой урок заключался в том, что даже самые знаменитые ученые, такие, как Перуц или Клуг, без колебаний были готовы задавать на лекциях такие вопросы, которые казались тривиальными профессионалам в данной теме. Так я осознал, что не должен стыдиться своего невежества, и не бывает столь тупых вопросов, которые не стоит задавать, если тебя по-настоящему интересует ответ.