Сложность была в том, что дифракционные пятна от кристаллов 30S под большими углами получались слабее пятен от кристаллов 50S, а пучок синхротронного излучения в Брукхейвене рассеивал их на большую площадь. Чтобы точно измерять такие слабые данные, приходилось облучать наши кристаллы значительно дольше. Даже при низких температурах они повреждались, а разрешение при этом не сильно улучшалось. Мы дошли до пределов того, чего можно было добиться в Брукхейвене.

Ближе к дому, то есть к LMB, можно было в рабочем порядке воспользоваться двумя синхротронами. Один, старый, располагался в Дарсбери на севере Англии, а новый, гораздо более интенсивный, – в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) во французском Гренобле. Мы быстро поняли, что в Дарсбери не сможем собрать более качественных данных, чем уже имелись у нас, однако этот синхротрон очень помог нам проверить, насколько хороши наши кристаллы. А высокая интенсивность гренобльской линии означала, что кристаллы будут там разрушаться еще быстрее. Таким образом, нам требовалось очень много кристаллов, чтобы получить исчерпывающие данные от каждого производного соединения с тяжелыми атомами, а соберись мы поставить MAD-эксперимент – нам понадобилось бы не по одному, а по три набора данных по каждому соединению, в котором выдерживались образцы. Причем кристаллы получались разными: не все давали дифракцию, достаточную для сбора данных. И мы не понимали, почему так происходит. Даже у хороших кристаллов элементарные ячейки немного отличались.

Мы застряли. Совмещая фрагментарные данные от множества кристаллов, было никак не составить полный набор данных. Эйфория, одолевавшая меня в Дании, улетучилась. В течение нескольких месяцев я как одержимый искал выход из настигших нас злоключений.

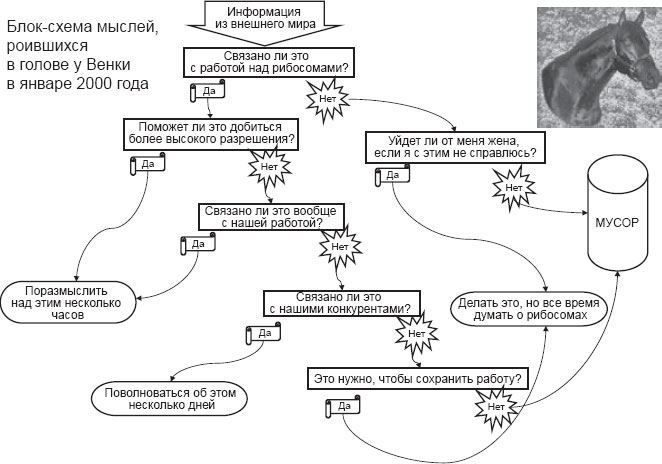

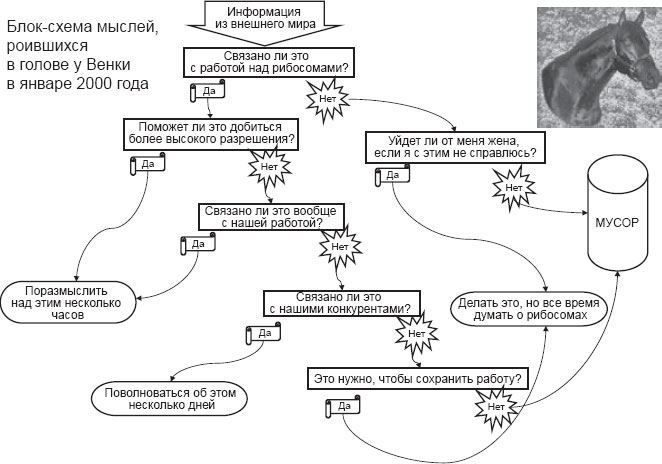

Рис. 12.2. Блок-схема, иллюстрирующая шаблоны, которыми автор мыслил в 1999–2000 годах (публикуется с разрешения Била Клемонса)

Однажды даже я обнаружил вышеприведенную блок-схему, которую Бил начертил и приколол к двери нашей лаборатории. Она называлась «Блок-схема мыслей, роившихся в голове у Венки в январе 2000 года», а в правом углу картинки красовалась темная лошадка.

Бил и Дитлев были готовы пробовать всевозможные идеи, чтобы обойти проблему. Ущерб при облучении – явление до сих пор не вполне понятное, и вред его бывает первичным и вторичным. С первичным ущербом поделать ничего нельзя: он заключается в нарушении химической связи, когда рентгеновские лучи выбивают электроны из орбит. Но я полагал, что можно минимизировать вторичный ущерб, то есть возникновение высокореактивных свободных радикалов. Моих знаний химии едва хватало, чтобы выдумать соединения, которые их почистят.

а) Дитлев Бродерсен;

б) Эндрю Картер;

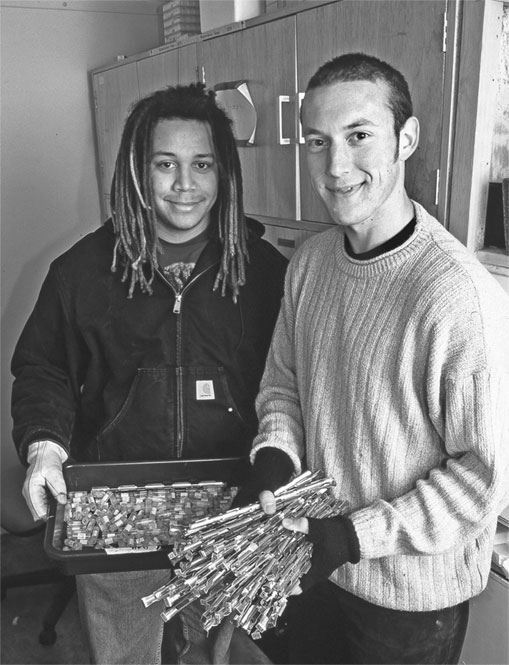

в) Бил Клемонс замораживает кристаллы в холодильной камере;

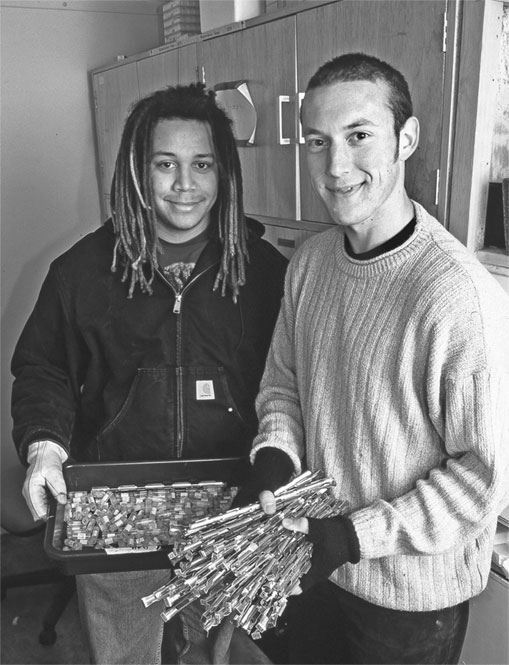

г) Бил Клемонс и Роб Морган-Уоррен с сотнями пустых пробирок и трубочек после эксперимента

Рис. 12.3.

Тогда у нас родилась безумная идея: что, если исходно все кристаллы были одинаковыми, но замерзали в разном темпе и расширялись или сжимались на разную величину и поэтому отличались друг от друга?

В то время заморозка происходила так: Бил надевал куртку, заходил в камеру, настраивал все оборудование, включал стереосистему, засовывал туда диск Джонни Кэша и в течение следующих нескольких часов практически без перерыва вручную выуживал каждый кристалл специальной петелькой на кончике булавки, закрепленной на намагниченном металлическом основании, после чего быстро кидал эти кристаллы в жидкий азот и размещал их в пробирках. Обычно ему помогал Роб. После сеанса такой работы у них получались десятки пробирок с жидким азотом, и в каждой – кристалл в петле. Далее пробирки по четыре-пять штук вставлялись в металлические трубки и хранились в сосуде Дьюара (вакуумной емкости) с жидким азотом, дожидаясь отправки на синхротрон. Хотя все было сделано в основном одним человеком, Билом, процесс, вероятно, был слишком переменным.

Когда о нашей проблеме узнал мой коллега Фил Эванс, он показал мне один прибор, действовавший как гильотинка. Кристалл извлекается из капли, затем вся сборка (петелька с кристаллом направлена вниз) прикрепляется к верхушке гильотинки, под которой располагается маленькая емкость с жидким азотом, нажимается педаль – и гильотинка срывается. Так все кристаллы падают в жидкий азот не только с одинаковой скоростью, но и всегда совершенно вертикально.

Бил согласился, что это, возможно, решит наши проблемы, и со своим обычным энтузиазмом ко всему новому взял пару сотен самых лучших кристаллов (на выращивание которых ушло примерно два месяца), выдержал их в различных соединениях с тяжелыми атомами и заморозил все эти образцы с применением гильотинки.

В выходные Бил с командой взяли кристаллы на синхротрон в Дарсбери. Утром в воскресенье Бил мне позвонил: «Знаете, босс (он всегда так шутливо обращался ко мне), нехорошая была затея эта Французская революция». Я его не понял. Оказалось, что гильотинку никогда не использовали при замораживании кристаллов. Этот прибор на самом деле предназначался для погружения сеток при электронной микроскопии. Поэтому, как только Бил пытался заморозить кристалл, гильотинка падала и застревала с глухим звуком, а кристалл вылетал из петельки и навеки исчезал в емкости с жидким азотом. Практически все петельки, которые он осмотрел, пустовали – кроме одной, в которой кристалл успел замерзнуть в форме среднего пальца.

Так мы оказались отброшены минимум на два месяца назад в разгар бескомпромиссной гонки, потому что ни Билу, ни мне не пришло в голову проверить гильотинку на паре кристаллов, прежде чем пускать в дело все имевшиеся. Остаток выходных я провел в состоянии шока. Но ничего не оставалось, кроме как заново синтезировать субъединицы 30S и кристаллизовать их.

Работая над новыми кристаллами, я обдумывал нашу стратегию получения фаз на основе аномального рассеяния от особых атомов (в частности осмия), которые давали небольшие отличия в интенсивности симметричных пятен, называемых парами Фриделя. Для определения структуры требовалось с высокой точностью измерять эти отличия. Если собирать данные с кристаллов, которые не выстраиваются в идеальной симметрии относительно пучка, то два пятна в паре придется измерять в разные моменты времени, нанося кристаллам ущерб. Поскольку кристаллы находятся в пучке очень недолго, два пятна можно измерить по разным кристаллам, однако их отличия по форме и размеру тоже нужно будет учесть. В любом случае ошибки могут значительно превышать те небольшие отличия, которые мы измеряем.