В отличие от «селянина» Щедрина, урбаниста Ф. Я. Алексеева занимает не безусловная вечность природы, а тема времени в его отношениях с вечностью. Он первым из русских художников действительно излечился от наследственной болезни эпохи Средневековья — «водобоязни», «врачевать» которую начал еще Петр, да уж больно запущена была хворь, и почти целое столетие нет в новой русской живописи воды.

«Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» (1794. ГТГ), за который Алексеев получил звание академика, толкует своего рода союз земли и воды и свидетельствует о том, что он идет от итальянской ведутты, много копируя Белотто и Каналетто, используя опыт Гварди и наглядевшись на пейзажную живопись художников Венеции во время пенсионерского пребывания в этом городе. Он проникся венецианским воздухом, его волглой прозрачностью и сквозистой влагой. Серебристые отражения облаков и дворцовых зданий «Северной Венеции» на поверхности еле колеблющейся воды, чуть заметное движение воздуха, пронизанного светом, вводят город в особые отношения с природой. Художник улавливает неповторимый миг этой гармонии, ее длительность, но никак не неизменность, отодвигая на второй план историко-политические аспекты, значимые для современников, понимавших, что изображение на первом плане Екатерининского бастиона Петропавловской крепости — первого бастиона, облицованного гранитом по указу императрицы, — это живописное выражение того же тезиса, что украшал и украшает «Медного всадника»: «Екатерина II — Петру I», тезиса, в котором мы почти не слышим еще одного намека — отчества: ведь коли Петр Алексеевич — Первый, а Екатерина Алексеевна — Вторая, то она еще и своего рода сестра Первого императора.

Другими словами, пейзажи Алексеева — это опыты изображения времени во всех его составляющих, включая историческое. Ведь парадокс пейзажной живописи состоит в том, что она призвана пожизненно славить бессмертную иерогамию — вечный и священный брак Земли и Неба — во времени, со временем и средствами времени, сиречь истории, что начинается с момента оскопления Кроносом Урана, с момента, когда Время холостит Вечность. У Щедрина перед нами постоянно было будто озеро, пруд, затон: он изображал стоящую воду как метафору вечности; у Алексеева — скорее попытка запечатлеть неумолимое течение «реки времен»: «Река времен в своем стремленье // Уносит все дела людей // И топит в пропасти забвенья // Народы, царства и царей. // А если что и остается // Чрез звуки лиры и трубы, // То вечности жерлом пожрется // И общей не уйдет судьбы», — писал Г. Р. Державин. Не оттого ли так величаво, но и так обреченно глядится у Алексеева архитектура, особенно мосты как людские попытки горних перпендикуляров к теченью времен, как поперечный опыт преодоления «длинных вещей жизни»?

[89]

Ф. Алексеев

Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости. 1794

Государственная Третьяковская галерея, Москва

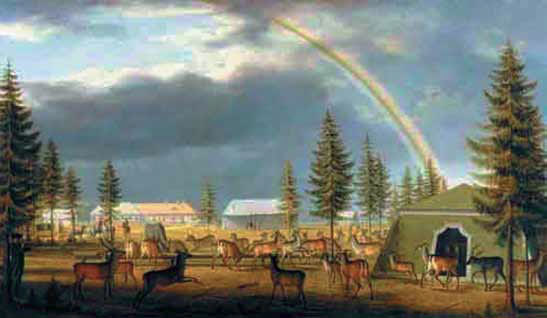

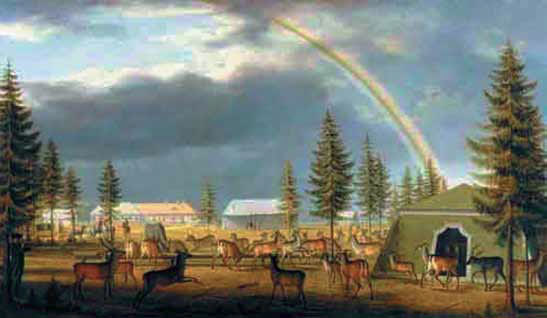

И.-Я. Меттенлейтер

Зверинец в Гатчинском парке. 1792

ГМЗ «Гатчина», Ленинградская обл.

В последующие годы Алексеев уже не достигает этой глубины образа, и может статься, оттого, что воспитанный Петербургом — городом пространства с идеей проспекта, ведущего к набережной, — при всем своем интересе к причудам Хроноса он все же не видит времени города и города времени — такого, например, как Москва с его раздуманьем улицы, излитой в площадь. «Красная площадь в Москве» (1801. ГТГ) с ее сдержанной суховатой живописью, с протокольной точностью изображения ансамбля, с тщательной выписанностью всех персонажей «людского моря» предельно прозаична и беспомощна в передаче «духа места». (Впрочем, Алексеев особо и не скрывал своей растерянности; он писал из Москвы в Академию: «По осмотрении Москвы я нашел столько прекрасных предметов для картин, что нахожусь в недоумении, с которого вида прежде начать».)

Всякое нарушение хрупкого равновесия времени и вечности, истории и иерогамии в раннем русском пейзаже грозит то возвращением в петровскую и послепетровскую документалистику, то уклонением в некую странную, вообще «религиозную» живопись. Так произошло, скажем, с прилежным и старательным И.-Я. Меттенлейтером («Зверинец в Гатчинском парке», 1792. ГМЗ «Гатчина»), где ни усердное изображение оленей и прочих милых копытных, ни рьяное живописание радуги как залога связи человека с Первосущим, ни ревностное уподобление скромных зданий (на дальнем плане и лапидарного шатра — на среднем) ковчегу Ноя не создали сколь-нибудь убедительного образа Рая, воплотившись в несовершенное живописание совершенства гатчинского Эдема, сколь бы назидательно ни предписывало эмблематическое сознание эпохи поминать при виде радуги сына Сирахова

[90] и соотносить его с Петром Великим — Ноем новой России

[91].

Ф. Алексеев

Красная площадь в Москве. 1801

Государственная Третьяковская галерея, Москва