Работа по перестройке галереи «на принципах единственного подлинного научного мировоззрения марксизма-ленинизма» началась в марте 1929 года

[154], когда обновленное руководство галереи во главе с М. П. Кристи назначило комиссию по созданию опытной марксистской экспозиции под председательством А. А. Федорова-Давыдова

[155]. Первые результаты работы комиссии были представлены в декабре 1930 года открытием марксистской выставки искусства XVIII и первой половины XIX века, подготовленной Н. Н. Коваленской

[156]. На основе принципов этой опытной экспозиции затем была проведена реэкспозиция всей галереи.

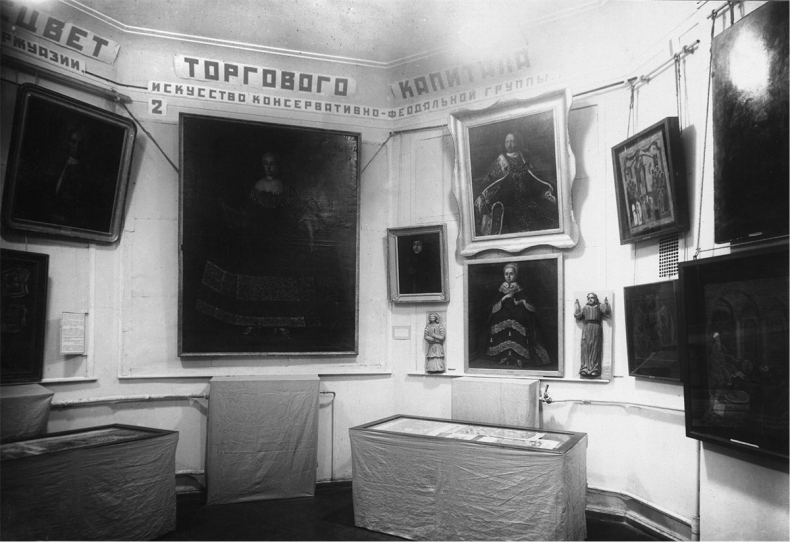

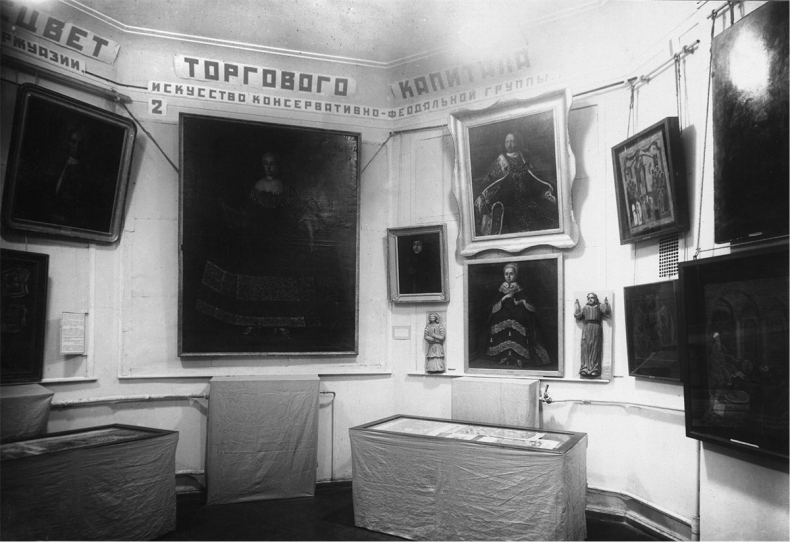

Опытная комплексная марксистская экспозиция в ГТГ. 1930 год. Автор Н. Н. Коваленская. Зал «Расцвет торгового капитала. Искусство консервативно-феодальной группы» (верхнее фото). Зал «Разложение феодализма» (нижнее фото). Государственная Третьяковская галерея

Новая развеска материала следовала марксистской теории смены социально-экономических формаций, в соответствии с чем экспозиция была разбита на три основных отдела: искусство феодализма, капитализма и переходного периода от капитализма к коммунизму. Эти основные отделы затем дробились на подотделы по этапам развития формаций. Так, в отделе феодализма, где экспонировались иконы, были подотделы искусства древнего феодализма (XI–XVI вв.) и искусства феодально-крепостнической эпохи (с XVII в. до отмены крепостного права). В соответствии с теорией Маркса о классовой борьбе как движущей силе исторического процесса внутри каждого этапа материал был представлен «по борющимся классовым стилям». По мнению авторов экспозиции, феодально-крепостническая эпоха, например, породила художников крепостнической верхушки, художников обуржуазившегося среднего дворянства и художников буржуазии. Так марксистские новаторы пытались показать, что искусство классово.

Дабы посетители лучше поняли диалектику развития искусства и его классовую сущность, экспозиция была перегружена этикетажем – плакатами и стендами, больше похожими на стенгазеты-агитки. На дверях, ведущих в залы, висели стеклянные таблички с характеристикой соответствующей социально-экономической формации или ее этапов, в залах – таблички с характеристикой данного классового художественного стиля, на стендах-вертушках размещался более детальный анализ этого стиля с цитатами, а для освещения эпох особого накала классовой борьбы в проходах и коридорах были вывешены стенды с цифрами и иллюстрациями. Тяжеловесный этикетаж порой заслонял саму живопись, бил в глаза. Как выразился один из современников, «висит стенгазета, окрашенная в красный цвет, и прямо прет на вас»

[157]. Только «в запасе», где нет этикетажа, и отдохнул, сетовал Грабарь

[158]. Поскольку задача состояла в том, чтобы показать развитие искусства на фоне исторической эпохи, в залах были выставлены предметы быта того времени – мебель, часы, произведения декоративного искусства, что, по мнению авторов, придавало экспозиции комплексный характер. В отличие от Эрмитажа, однако, Третьяковская галерея не обладала достаточным материалом для создания антуража эпох, поэтому, судя по сохранившимся фотографиям

[159] и отзывам современников, случайные разрозненные предметы в залах галереи выглядели убого. По словам Грабаря, из‐за этой пресловутой комплексности создавалось впечатление в лучшем случае бытового музея, а в худшем – антикварной лавки

[160]. Не лишне сказать, что в этикетаже властвовал разоблачающий классовый подход, в котором феодализм мог быть только крепостническим, капитализм – разбойничьим, а художники, большинство которых относилось отнюдь не к низшему сословию, – прихвостнями властей предержащих. Крайне идеологизированный классовый подход в марксистских экспозициях был чреват вопиющим противоречием: будучи художественной галереей, Третьяковка должна была показать лучшее, что создали художники той или иной эпохи, и вместе с тем классовая непримиримость обязывала клеймить этих художников как прислужников разбойников-крепостников, мракобесов-попов и загнивающего капитала, по словам Грабаря, низводя их до степени продажных рабов. Художник А. Г. Тышлер так выразил это противоречие: