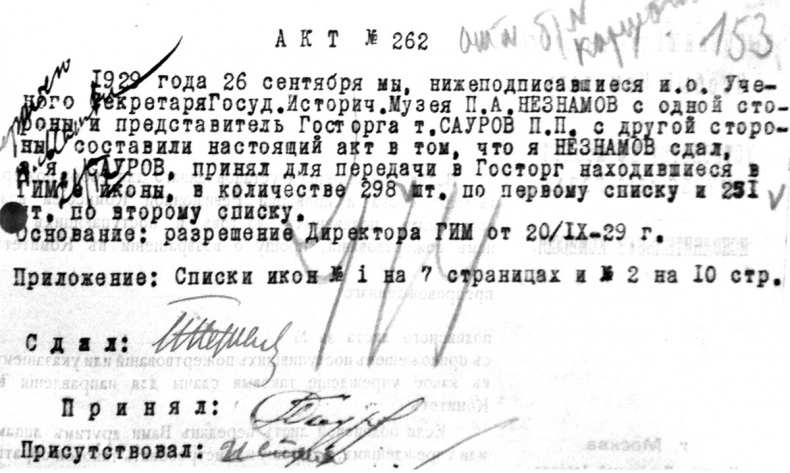

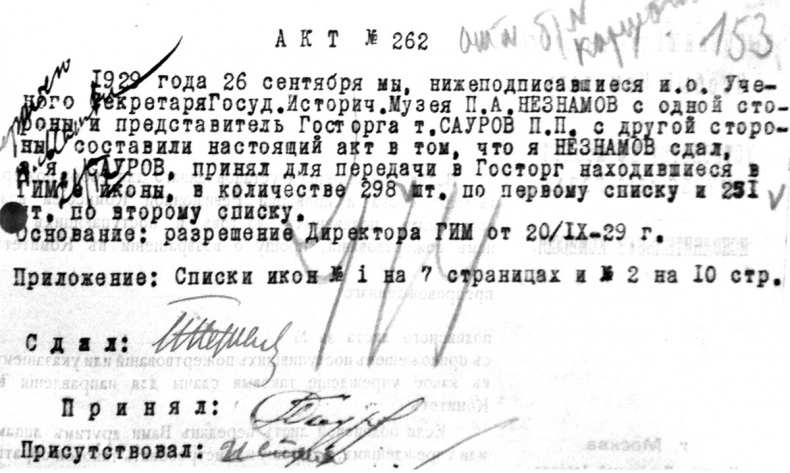

Первая партия икон из Исторического музея для передачи в Госторг была готова к сентябрю 1928 года. Она состояла из 1187 икон с общей оценкой 44 445 руб. Однако в тот год иконы выданы не были. Почти пять с половиной сотен икон этой партии были выданы на продажу через год, в сентябре 1929 года, по акту № 262 (фото). Исторический музей

В списках Силина – Бубновой лишь менее ста икон получили оценки, которые в политических и рыночных условиях того времени соответствовали ценам на «хороший иконный товар». Так, немногим более семидесяти икон были оценены по 100 руб. каждая, пять икон – по 125 руб., около десяти икон – по 200 руб., но среди этих последних были многочастные произведения. Из четырех самых дорогих икон, оцененных Силиным и Бубновой по 300 руб. каждая, две были копиями с икон Успенского собора, а одна, датированная XV веком, была записана. Остальная и основная масса отобранных икон оценена ниже 100 руб.; более того, были оценки и в один, два, три, пять, семь рублей за икону. Следует, однако, напомнить, что за большинство икон, купленных до революции, Исторический музей заплатил от 50 коп. до нескольких сотен рублей

[349].

За исключением двух икон, одна из которых отнесена Силиным к концу XVI века (125 руб.), а вторая, записанная, к XV веку (300 руб.), все иконы в первых списках датированы XVII–XX веками. В сопроводительном письме также сообщалось, что примерно 80 % из них требовали укрепления и расчистки, на что ушло бы около 15 % оценочной суммы

[350]. В первом списке Силина – Бубновой (553 иконы) все иконы имеют инвентарные номера ГИМ. Среди отобранных было несколько икон из коллекции П. И. Щукина, подаренной музею в 1905 году, а также те, что были куплены Историческим музеем до революции на торгах и у частных лиц, дары, а также иконы, переданные собственниками на временное хранение в военное и революционное смутное время, но так и оставшиеся в музее. Львиную долю второго списка (634 иконы) составляли иконы, которые поступили в Исторический музей из Архитектурного института, существовавшего при Обществе поощрения художеств, и Патриаршей ризницы. Анализ первых списков икон позволяет сказать, что Силин и Бубнова в основном отобрали на продажу наименее ценное

[351]. Знаменитые частные коллекции, хранившиеся в то время в ГИМ, не были тронуты. Однако даже в этих списках были иконы, имевшие художественное значение; кроме того, документы не дают никаких оснований считать, что Силин и Бубнова, отбирая иконы на продажу, «очищали музей от фальшивок», вопреки утверждениям Тетерятникова и его последователей.

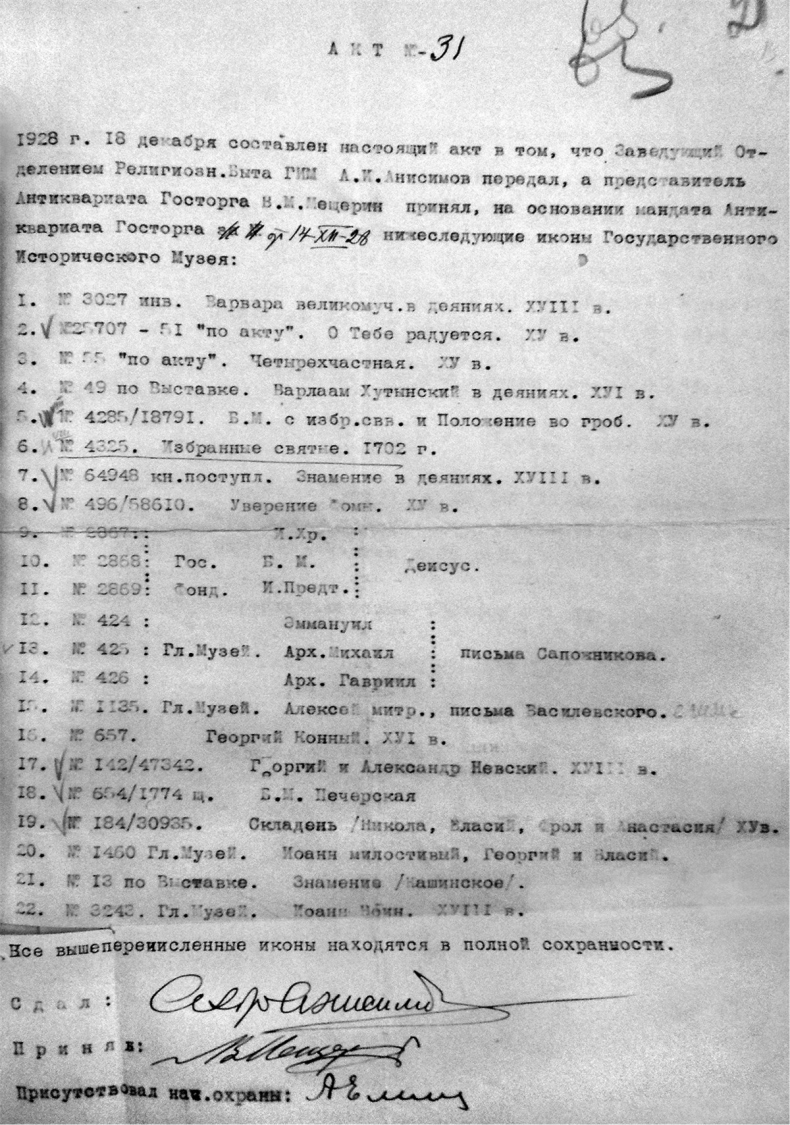

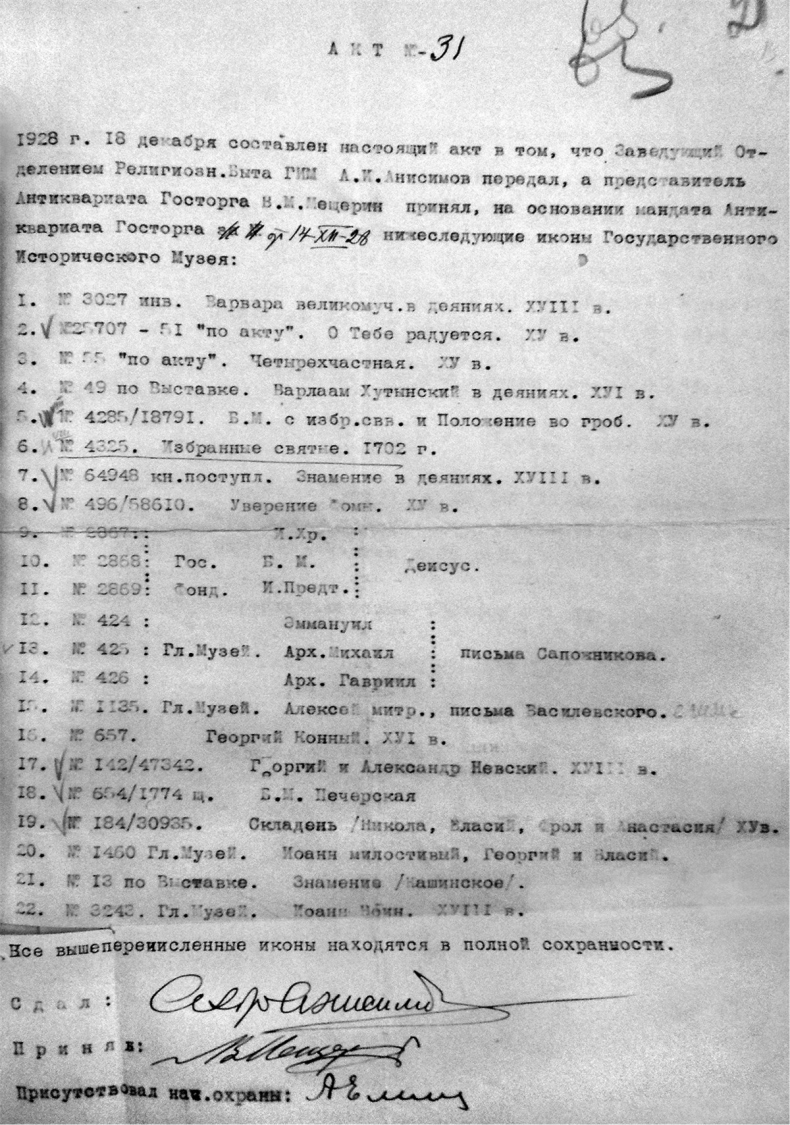

Акт № 31 от 18 декабря 1928 года. Первая выдача икон в «Антиквариат» из Исторического музея. Исторический музей

Какова судьба более тысячи икон из списков Силина – Бубновой? Документы позволяют сказать, что в 1928 году на продажу они выданы не были и оставались в кладовых Исторического музея. Как покажет дальнейшее повествование, 549 икон из этого списка были выданы на продажу только через год, в сентябре 1929 года, когда ни Силина, ни Бубновой уже не было в музее

[352]. В отделе учета ГИМ есть только один акт выдачи икон на продажу в 1928 году

[353]. Это акт № 31 от 18 декабря 1928 года, по которому Анисимов передал представителю «Антиквариата» В. М. Мещерину 22 иконы. Приложенный список свидетельствует, что иконы, выданные по этому акту, вероятно, были более высокого художественного и исторического значения, чем иконы из списков Силина – Бубновой. Пять икон в списке датированы XV, две – XVI веком, четыре – XVIII веком, остальные без дат. Две иконы либо недавно побывали на выставке в ГИМ, либо были изъяты с выставки. Одна икона происходила из собрания Щукина. Были в этой партии и подписные иконы Сапожникова и Василевского

[354].

На заседании комиссии по выделению вещей для Госторга, которое состоялось 5 марта 1929 года

[355], Бубнова утверждала, что Госторг отобрал в 1928 году свыше тысячи икон, оценил их в несколько десятков тысяч рублей, но вещи до сих пор не были взяты. Причину задержки участники заседания понимали поразному. Зам. директора Исторического музея Е. Ф. Корш утверждал, что «от выделенных икон Госторг отказался». Представитель Госторга и Наркомторга Шмальц, однако, на это ответил, что Госторг отобрал иконы (в протоколе указано число 400, но затем зачеркнуто) и, как только будет достигнуто соглашение с Главнаукой, эти иконы заберет. Власов же обвинил ГИМ в том, что тот не составил списков выделенных икон и не произвел их оценку, поэтому Госторг и не мог их забрать. Комиссия потребовала от Исторического музея разобраться и предоставить список икон к 10 марта 1929 года. Известно, что требуемый список был представлен, рассмотрен и утвержден на заседании той же комиссии 11 марта 1929 года. Резолюция гласила: «Выделенные иконы возможно реализовать за границей». Однако количество и названия икон неизвестны.

Свидетельство Бубновой и Корша, скорее всего, относится к сентябрьским спискам, составленным Силиным и Бубновой. Возможно, и Шмальц говорил об иконах из этих же списков. Но показания Власова, который обвинял музей в том, что списки не составлены и иконы не оценены, скорее всего, относятся к новой партии, ведь и после составления списков Силина – Бубновой отбор икон из ГИМ на продажу продолжался. Так, 4 октября 1928 года Орешников писал, что они с Силиным наметили «30 или более икон для продажи за границу»

[356]. Кроме того, в то же самое время на продажу отбирали товар и из филиалов ГИМ. Документы свидетельствуют о неприглядной роли Грабаря. 17 декабря 1928 года Главнаука переслала в Исторический музей акт о передаче икон из Александровской слободы представителю Госторга «согласно списка, составленного И. Э. Грабарем». В сопроводительном письме, в частности, сообщалось, что в музее в Александровской слободе не оказалось назначенного Грабарем к продаже деисуса работы Симона Ушакова. Видимо, память подвела Грабаря

[357]. В Александровской слободе был ушаковский «Нерукотворный Спас», а имевшийся деисус был работой Милютина

[358].