Преемник аль-Валида наказал и унизил Мусу. Он заставил его стоять до изнеможения на солнце, отправил его в отставку и конфисковал имущество. Мусу постигла та же участь, что и многих успешных военачальников и администраторов в исламе. Последний раз мы слышим о покорителе Африки и Испании, когда он просит пропитания в далекой деревушке Хиджаза.

Итак, Испания вошла в состав Сирийской империи. Преемники Мусы продолжили труды по округлению завоеванных территорий на востоке и севере. Спустя полдюжины лет после высадки первых арабских войск на испанской земле их преемники встали перед высокими и могучими Пиренеями.

Такое, казалось бы, беспрецедентное завоевание было бы невозможным, если бы не внутренняя слабость и разногласия противника. Население страны было испано-римским; правили им тевтонские вестготы (западные готы), которые оккупировали эту территорию еще в начале V века. Это были абсолютные монархи, часто деспотичные. В течение многих лет они исповедовали арианское христианство, а католичество, к которому принадлежали их подданные, приняли не раньше второй половины следующего столетия. Самые низы общества находились на положении крепостных и рабов и вместе с евреями, которые подвергались гонениям, внесли свой вклад в ту легкость, с которой их страну завоевали мусульмане.

В 717 или 718 году третий преемник Мусы аль-Хурр ибн Абду-р-Рахман ас-Сакафи перешел через горы, отделяющие Испанию от Франции. Пока это были набеги. Их продолжил его преемник ас-Самх ибн Малик аль-Хавлани. Целью был грабеж знаменитых своими сокровищами монастырей и церквей. В 720 году при халифе Умаре II ас-Самх захватил Нарбонну (араб. Арбуна), которую позже превратили в огромную цитадель с арсеналом. В следующем году мусульмане без успеха попытались взять Тулузу, где находилась резиденция герцога Аквитании Эда, в результате чего ас-Самх погиб. Это была первая зафиксированная в истории победа германского правителя над арабами.

Двенадцать лет спустя Абду-р-Рахман ибн Абдулла аль-Гафи-ки, преемник ас-Самха в качестве эмира Испании, предпринял последний и величайший поход за Пиренеи. Одолев герцога Эда на берегу Гаронны, он штурмовал Бордо и двинулся на север к Пуатье и поджег базилику за его стенами. Оттуда он направился в Тур. Там находился храм Святого Мартина, апостола галлов. Всяческие дары, которые приносили ему верующие, и привлекали главным образом арабского захватчика.

На дороге между Пуатье и Туром Абду-р-Рахмана перехватил Карл, майордом при дворе Меровингов. Карл не был королем по титулу, но правил на деле. Своей доблестью он смог разгромить немало врагов и заставил герцога Эда признать верховенство северных франков.

После семи дней мелких стычек разгорелась битва. Стояла суббота октября 732 года. Франкские воины, в основном пешие, знали, как защититься от холода при помощи волчьих шкур. В гуще битвы они стояли плечом к плечу, образуя полый квадрат, крепкий, как скала, и несгибаемый, как ледяная глыба, если воспользоваться выражением западного историка. Не двигаясь с места, они перебили легкую конницу атаковавшего их неприятеля. Абду-р-Рахман пал. Темнота заставила солдат разойтись. Под покровом ночи захватчики украдкой скрылись. Только утром Карл понял, что совершил. Он одержал победу. С тех пор его прозвали Мартелл («молот»).

Для мусульман поле этой битвы стало просто балат аш-шухада, «дорога мучеников», под мучеником имеется в виду любой убитый на войне с немусульманами. Однако для христиан она стала поворотным пунктом в военном продвижении их извечного врага. По мысли европейских историков, будь исход битвы иным, мы увидели бы в Париже и Лондоне мечети вместо соборов и фески вместо шляп. На самом же деле битва при Пуатье ничего не решала. Волна мусульманского нашествия, находившаяся уже примерно в тысяче миль от места своего начала у Гибралтара, не говоря уже об исходной точке в Кайруане, уже исчерпала себя и достигла естественного предела. Более того, моральное состояние армии пошатнулось из-за внутренних раздоров. Арабы и берберы относились друг к другу с ревностью и завистью. Берберы жаловались, что им отвели засушливое центральное плато, в то время как арабы присвоили себе самые плодородные провинции Андалусии, хотя именно берберы вынесли на себе основную тяжесть битвы. Да и между самими арабами отнюдь не царило единодушие. Вновь разгорелась старинная вражда между северными арабами (мударитами) и южными (йеменитами). А теперь к ней прибавились еще и сектантские разногласия. Мудариты были суннитами, а часть йеменитов – шиитами или сочувствующими. Берберы разошлись с ними обоими, так как исповедовали третье вероучение – хариджитское.

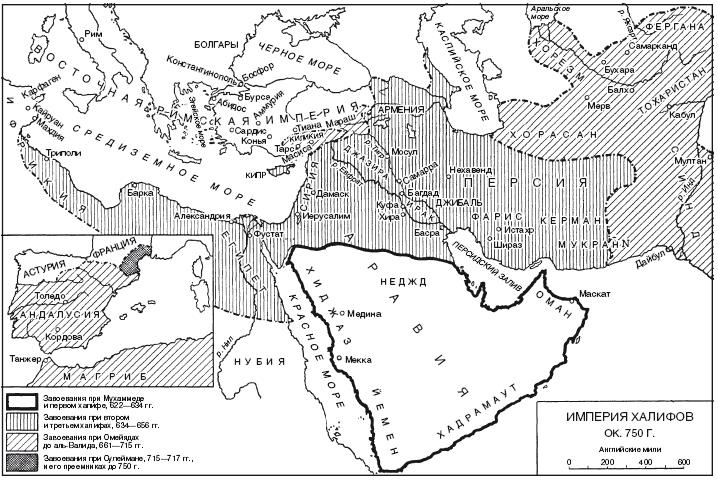

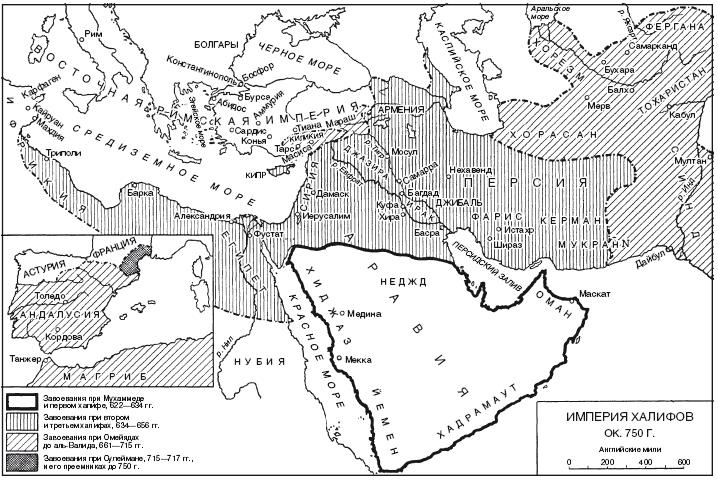

Несмотря на то что им пришлось остановиться у Тура и Пуатье, арабы не прекратили набегов в других направлениях. В 734 году они взяли Авиньон; девять лет спустя разграбили Лион. Однако факт остается фактом: дальше Тура и Пуатье победоносное шествие ислама не продвинулось. 732 год отмечает столетие со дня смерти Пророка. Возможно, стоит сделать паузу здесь и сейчас, чтобы оценить ситуацию в целом. Спустя сто лет после смерти основателя ислама его последователи стали хозяевами империи, более обширной, чем сам Рим в зените его могущества, – империи, раскинувшейся от Бискайского залива до Инда и границ Китая, от Аральского моря до порогов Нила. Столицей этих огромных владений был Дамаск, старейший из живых городов, куда, по преданию, не решился войти Мухаммед, потому что хотел попасть в рай лишь однажды. Город стоял в окружении садов, словно жемчужина, обрамленная изумрудами. На протяжении веков эти сады орошались потоками Антиливана, питаемыми его снегами. С севера мчит свои воды Барада (Абана), разметывая ветви серебристых ручьев по просторной равнине. С юга течет Аль-Авадж (Фарпар), напитанный данью из обильных рек горы Хермон. Якут, великий географ начала XIII века, утверждает, что побывал во всех четырех местах, считающихся земным раем, и первое место среди них отводит Дамаску. «В двух словах, – говорит он, – нет ничего такого, что приписывают небесному раю, чего не нашлось бы в Дамаске». Город возвышался над равниной, простершейся на юго-запад до знаменитого патриарха среди ливанских гор – Хермона, который арабы прозвали Аль-Джабаль аш-Шейх («седая вершина») из-за ее тюрбана вечных снегов. Центр города украшала мечеть Омейядов, жемчужина архитектуры, которая до сих пор привлекает к себе любителей прекрасного. Рядом находился дворец халифа, названный Аль-Хадр из-за его зеленого купола. У себя во дворце халиф проводил официальные аудиенции. Одетый в роскошные струящиеся одежды, он восседал, скрестив ноги, на квадратном троне с богато расшитыми подушками. Справа от него по порядку старшинства стояли родственники по отцовской линии; слева – родственники по материнской линии; позади – придворные, поэты и просители.

Для достигшего зрелости государства было естественным сделать свою администрацию арабской и национализировать свои институты. До тех пор в Сирии использовался греческий язык в качестве языка государственных реестров; пехлевийский и некоторые местные диалекты сохранились в Ираке и восточных провинциях. В этом вопросе не приходилось выбирать. Мусульманские завоеватели, только что вышедшие из пустыни, незнакомые с бухгалтерским учетом и финансами, вынуждены были оставить управлять казной греческих, персидских и других чиновников, не говоривших по-арабски. Однако впоследствии часть этих служащих, несомненно, овладела арабским языком, а некоторые арабские чиновники овладели тонкостями государственной службы. Пришла пора арабскому языку сменить все остальные языки, став официальным языком управления. Переход неизбежно совершался медленно, начиная с Абдул-Малика и продолжившись в правление его сына. К такому выводу подводит тот факт, что одни источники приписывают данное изменение отцу, а другие – сыну. Таким образом, в течение тысячелетия в Сирии сменили друг друга три письменных языка: арамейский, греческий и арабский. В Ираке и на зависимых территориях наместник Омейядов аль-Хаджжадж заменил в своей канцелярии местные диалекты на арабский. Что же касается того, в какой мере арабскую культуру усвоило местное население, то об этом мы поговорим в следующей главе.