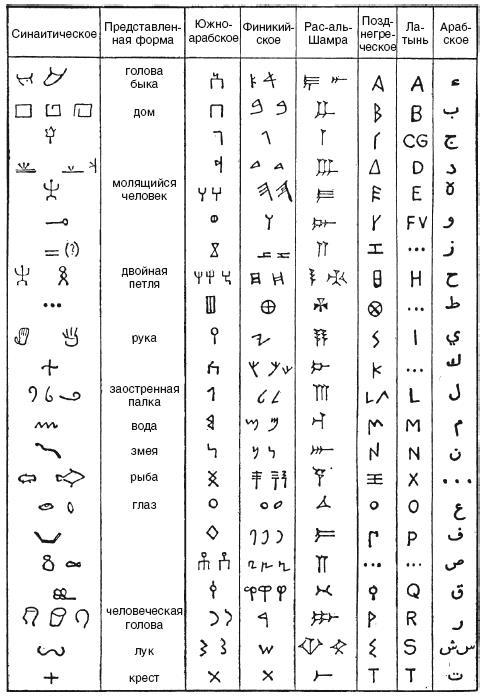

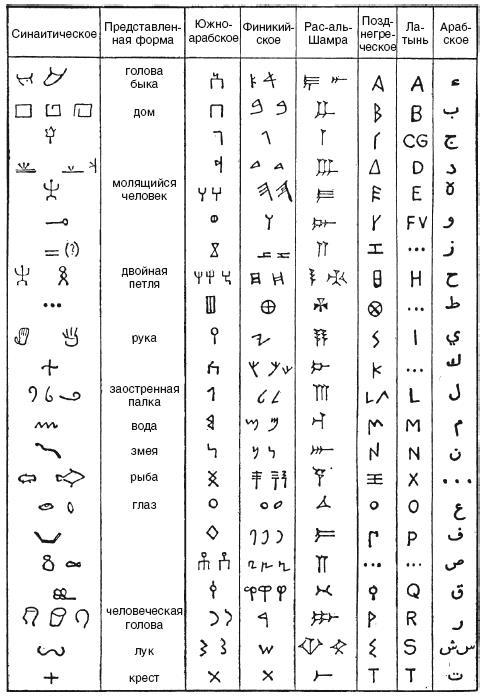

Таблица алфавитов, включая клинопись из Рас-Шамры

Финикийцы, которые поддерживали коммерческие связи с Синаем, по-видимому, переняли эти знаки, добавили к ним свои и разработали на их основе полную систему из двадцати двух знаков – без гласных под влиянием египетских иероглифов. Таким образом было осуществлено то, что по праву названо величайшим изобретением, когда-либо сделанным человеком.

Короткие ханаанские надписи, сделанные линейным алфавитом в XIV и XIII веках до н. э., обнаружены в Лахише и Бейт-Шемеше

[71]. Лахишская надпись сделана на чаше. Древнейший полностью читаемый ханаанский алфавитный текст найден французским археологом Дюнаном в Библе – это пять строчек о строительстве стены Шипитбаалом, сыном Элибаала, сына Йехимилка – все трое цари Библа. Буквы этой надписи старше, чем в большом тексте Ахирама, найденном в 1923 году археологом Монте в Библе и датируемом, вероятно, примерно 1000 годом до н. э. Самая длинная из обнаруженных на сегодняшний день надписей – 91 строка – найдена в Каратепе северо-восточнее Аданы и сделана по приказу финикийского царя IX века до н. э.

Линейную алфавитную систему с двадцатью двумя буквами, которые пишутся справа налево

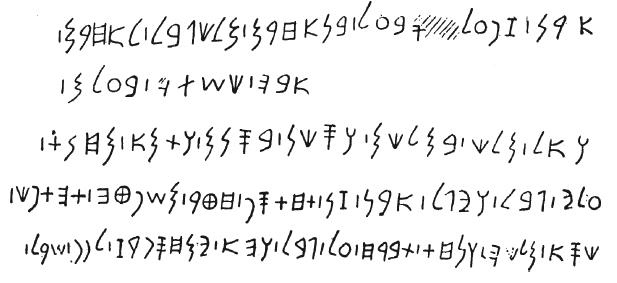

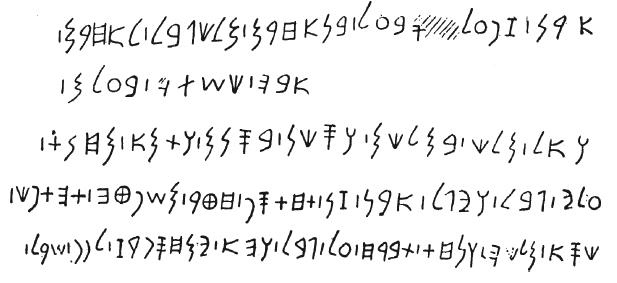

[72], очевидно, разработали финикийцы из Библа. Другие финикийцы – из Угарита – усовершенствовали другую систему с другим направлением письма. Переняв алфавит, они стали писать его стилем на глиняных табличках, превратив таким образом в настоящую клинопись – письмо клиновидными знаками. Таблички из Рас-Шамры, обнаруженные в 1929 году, написаны этим дотоле неизвестным письмом. Они датируются в основном началом XIV века до н. э., несколько сделано раньше. Аналогичная надпись также найдена в Бейт-Шемеше. Есть основания полагать, что это письмо обрело широкую популярность в XVI и XV веках до н. э.

Надпись Ахирама из Библа. Ок. 1000 г. до н. э. Надпись гласит: «Гроб, который [И]тобаал, сын Ахирама, царь Библа, изготовил для своего отца для вечного обитания. И если кто-либо из царей или властителей или военачальников нападет на Библ и раскроет этот гроб, да сломается его скипетр, да низвергнется его престол и да будет мир изгнан из Библа; а что до него самого, да сотрет бродяга [?] его надпись!»

Помимо этих двух систем письма, изобретенных ханаанеями, у них было и несколько других, более сложных, из которых они изобрели одну. Это было слоговое письмо, разработанное к концу 3-го тысячелетия до н. э., в какой-то степени по образцу егимии, Египта и Сирии. Однако от этой литературы до наших дней сохранилось немногое. Финикийские записи в основном делались на недолговечном материале – папирусе – и касались деловых операций. Папирус в то время доставлялся из Египта; большое количество его было ввезено около 1100 года до н. э. Наибольшее количество текстов довольно поздние и относятся к периоду с V по II век до н. э. После начала нашей эры мы уже не располагаем никакими следами финикийских надписей на их родине. На западной форме языка, пунической, говорили вплоть до возникновения ислама. Именно греко-финикийские двуязычные надписи, обнаруженные на Мальте и Кипре, позволили французским и другим ученым в середине XVIII века приступить к расшифровке языка, и их усилия в итоге увенчались публикацией и истолкованием дошедших до нас текстов немецким востоковедом Гезениусом в 1837 году.

Позднефиникийский литературный ренессанс достиг своего расцвета в VI веке и произвел на свет загадочную фигуру Санху-ниатона из Бейрута. Ему принадлежит сборник стихотворных мифов его народа, якобы переведенных на греческий его соотечественником Филоном Библским в начале II века н. э. По греческому преданию, Фалес Милетский (умер около 546 г.), глава «семи мудрецов» Греции, именно в Финикии получил те знания, которым могли научить его Вавилония и Египет.

К счастью, многое лучшее из ханаанской литературы было заимствовано евреями и нашло отражение в их священных книгах. Это особенно касается лирических произведений и мудрых изречений, запечатленных в Притчах Соломоновых, Псалтири и Песне песней, а также изложения мифов в Книге Бытия и у пророков. Обо всем этом было неизвестно до обнаружения забытого древнего города Угарит.

В 1929 году благодаря случайной находке, сделанной в Рас-Шамре

[73] сирийским крестьянином, французская экспедиция начала раскопки на этом холме, который оказался несколькими наложенными друг на друга городами. Самый ранний восходит к 5-му тысячелетию. Около 1400 года до н. э., когда город переживал период своего расцвета, он носил название Угарит. Он находился в миле от порта, который сейчас называется Мина-эль-Байда («белая гавань»), прямо напротив Кипра. Город обязан своим процветанием торговле, которая текла через него и его порт. Царил в нем тогда Никмад (Никмадда, «месть Хадада»), и основание колонн у него во дворце было покрыто серебром. Дворец защищала внушительная квадратная башня шириной 14 метров и массивная земляная насыпь.

Самыми ценными среди разнообразных находок, сделанных на этом участке, оказались глиняные таблички с алфавитной клинописью, они сохранились на территории храма. Это копии начала XIV века до н. э., а оригиналы составлены значительно раньше. В алфавите тридцать букв. Язык – диалект ханаанского. Характер текстов в основном ритуальный и религиозный. Находка позволила восстановить важную часть давно утраченной ханаанской литературы. Одна из самых значительных поэм посвящена ежегодной борьбе между богом растений Алийян-Баалом (ba‘al, «господин») и его антагонистом Мотом (mot, «смерть»). Сначала Мот побеждает Баала, как это обычно бывает в стране, где летний зной иссушает растения; но после возобновления дождей осенью Баал одерживает победу над Мотом. Возможно, эту поэму разыгрывали как священную драму на сирийском берегу еще за столетия до того, как ее изобрели греки, коих считают отцами драматургии.

Близкие параллели и аналогии как в языке, так и в мысли отмечены между угаритской литературой и Книгой Иова. Не менее поразительно соответствие лексики, идей, размера и литературной структуры между нею и еврейской Псалтирью. Параллелизм – одно из основных свойств угаритской, как и еврейской, поэзии. На угаритском языке «всадник на облаках» – эпитет Баала, как и Бога на иврите (Пс., 67: 5)

[74]. В угаритском тексте гром – это голос Ваала; в Иов, 37: 2–5 и Пс., 29: 3–5 это голос Яхве. Весь этот псалом имеет явное ханаанское происхождение. Левиафан назван «изгибающимся змеем» в обоих сочинениях (Ис., 27: 1). Баал поражает Левиафана; Яхве тоже. Это морское чудовище – семиголовая тварь, которая через столетия вновь появляется в виде Геракловой Гидры. Даниил («Эл судил»), угаритский герой, соответствующий Даниилу из истории с Сусанной, «отец сирот и судья вдов», как сам Бог в Пс., 67: 6 и как праведники в Ис., 1: 17.