Если нет лингвистики голоса, но лишь лингвистика означающего, то само понятие лингвистики не-голоса кажется многообещающим. Очевидно, что все не-голоса, от кашля, икоты, детского лепета, крика, смеха и вплоть до пения, не являются лингвистическими голосами, они не представляют собой фонем, хотя и не относятся к просто внешним явлениям по отношению лингвистической структуре: так и есть, своим отсутствием артикуляции (или избытком артикуляции в случае с пением) они особенно подходят для воплощения структуры как таковой, структуры в ее минимальном масштабе; или смысла как такового, за пределами различимого смысла. Если они не подчиняются фонологии, то, по крайней мере, воплощают ее нулевую точку: голос, нацеленный на смысл, даже если ни один ни другой не могут быть артикулированы. Так, парадоксальное действие (facit) заключается в том факте, что лингвистики голоса не существует, хотя не-голос, который представляет собой голос, не укрощенный структурой, не является внешним по отношению к лингвистике. Что можно сказать и о предмете голоса, который мы рассматриваем.

Глава 2. Метафизика голоса

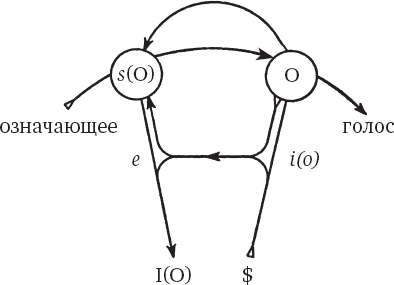

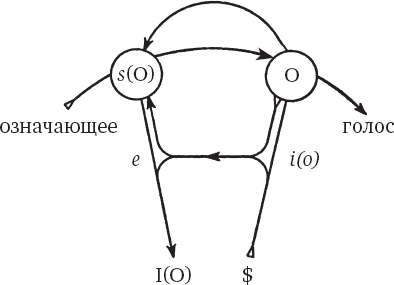

Перейдем теперь, пусть и немного резко, к Лакану. В известной схеме желания мы находим, не без удивления, линию, которая соединяет означающее слева с голосом справа (Lacan 1989, p. 306):

Цепь означающих, сведенная к своим минимальным элементам, производит голос как следствие или как остаток: голос взят не как мифическое и гипотетическое начало, которое анализ призван разложить на различительные признаки, и не как распыленная субстанция, которую нужно низвести до структуры, грубый материал для разложения на фонемы, но скорее наоборот, он представляет собой исход для структурной операции. Мы можем оставить в стороне, ради преследуемых нами целей, особенность операции, описанной Лаканом, – ретроактивное произведение смысла, «точку скрепления» («point de capiton»), природу субъекта, который участвует в ней, наиболее запутанные варианты этой схемы (p. 313, 315), и так далее. Почему голос является итогом? Почему означающее исчерпывает себя в голосе как в своем результате? И какой голос находим мы здесь – тот, который был убит фонологией? Если он был с успехом элиминирован, то почему вновь появляется? Неужели он не знает о том, что мертв?

Возможно, мы могли бы резюмировать это возвращение в лакановском тезисе: редукция голоса, которую фонология постаралась достичь, – фонология как парадигматическая витрина структурного анализа, – оставила остаток. Не в форме положительного элемента, который не может быть полностью растворен в сети бинарной логики, не как воображаемое соблазняющее качество, которое избежало бы этой операции, но именно как объект в лакановском смысле. Только редукция голоса – во всей его положительности, без исключения – производит голос как объект.

Голос и присутствие

Мы не можем разложить эту составляющую го-лоса на дифференциальные оппозиции, так как в первую очередь именно это разложение его и производит; невозможно приписать ему какой-либо смысл, поскольку смысл рождается исключительно в его оппозициях. Именно неозначающий остаток является тем, что сопротивляется означающим действиям, гетерогенным излишком по отношению к структурной логике, но именно он как таковой, кажется, составляет что-то вроде противовеса дифференциальности; дифференциальная логика всегда ссылается на отсутствие, тогда как голос, кажется, материализует присутствие, рамку для различительных признаков, положительную базу для свойственной им отрицательности.

Безусловно, его положительность крайне уклончива – это всего лишь вибрации воздуха, которые исчезают, как только они произведены, чистое протекание, вовсе не то, что можно было бы зафиксировать или за что можно было бы ухватиться, так как мы можем лишь определить различия, что фонология основательно и проделала. В контексте лакановской схемы мы можем сказать, что она представляет собой противовес не только по отношению к дифференциальности, но и в первую очередь по отношению к субъекту. Поскольку схема была, помимо прочего, задумана для того, чтобы показать, что минимальное означающее действие производит субъект как абсолютно негативную сущность с вектором обратной силы, сущность, скользящую по цепи, не владея своим собственным означающим, – субъект всегда представлен лишь означающим для другого означающего, как в известном изречении

[105]. Сам по себе он лишен основания и субстанции, это пустое пространство, неминуемо вытекающее из природы означающего, – таким была для Лакана природа субъекта, который может быть отведен структуре. Голос, таким образом, обеспечивает эту пустую и отрицательную сущность противоположностью, его «недостающей половиной», так сказать, «дополнением», которое позволило бы этому отрицательному созданию заполучить некоторое влияние на положительность, «субстанцию», отношение к присутствию.

Является ли таким образом голос излишком, остатком фонологической операции, который должен иметь отношение к присутствию? Не предлагает ли он особенное упоминание – хотя и, следует это признать, смутное – о настоящем, уравновешивая чисто негативные дифференциальные признаки, соссюровское определение in absentia (в отсутствие), которое в конечном счете всегда берет верх над присутствием, как только мы начинаем использовать язык? Не относится ли голос главным образом к настоящему, после того как символическое избавилось от всех своих положительных элементов? Не является ли чистое присутствие остатком? Не продолжает ли объект голоса, как необходимая вовлеченность структурного вмешательства, пресловутую «метафизику присутствия» как ее самую последнюю и вероломную вариацию?

Все фонологическое предприятие, очевидно, было глубоко предвзятым, как это убедительно показал Деррида. Предубеждение находилось в его основе, однако, не было характерным только для фонологии, но разделялось ею с большей частью метафизической традиции, и его же она, сама того не зная, унаследовала; предубеждение, которое, возможно определяет эту традицию как метафизическую, другими словами, как «фоноцентрическую». Оно состояло в простом и, по всей видимости, очевидном посыле о том, что голос – основной элемент языка, его естественное и единосущное воплощение, тогда как письмо представляет его производное, вспомогательное и паразитирующее дополнение (оно лишь фиксирует произнесенные слова), которое в то же время является вторичным и опасным (мертвая буква угрожает смертью духу). Так гласит история.

Из этого следует, что мы вовсе не должны искать все оставшееся на стороне голоса, как раз наоборот. Если вся метафизическая традиция «спонтанно» и систематически переняла принцип приоритета голоса, то только потому, что голос всегда занимал привилегированную позицию в самолюбовании, самотранспарентности, в воздействии на присутствие. Голос создавал иллюзию, что у нас может быть непосредственный доступ к чистому присутствию, к исходному пункту, не запятнанному наружным, твердая точка опоры против неуловимого взаимодействия знаков, которые в любом случае являются заменителями по самой своей природе и всегда указывают на отсутствие. Итак, если остаток действительно существует, то его следует искать на стороне письма, этой мертвой буквы, которая подрывает живой голос, в этом дополнении, узурпирующем его второстепенное место, чтобы запятнать присутствие. И в конце концов, вовсе не письмо в его положительном и эмпирическом виде стоит здесь на кону, а, по существу, его след, след иного, который «всегда уже» смещал начало.