Во всех наших примерах две данности частично перекрывают друг друга в элементе, который не принадлежит ни одному из них, хотя он и держит их вместе. Эта ситуация – наложение, пустота – делает из голоса нечто ненадежное и неуловимое, данность, которую невозможно встретить в большом количестве звучности недвойственного присутствия, но это и не нехватка. С того самого момента, как этот голос рассматривается как нечто положительное и захватывающее, мы проникаем в область, где неприятные последствия не заставляют себя ждать. В политике он очень быстро становится командующим Голосом хозяина, вытесняющим закон.

Но в области «политики голоса» мы должны провести ту же операцию, что и в сфере этики: общественное ритуальное применение голоса и его «авторитарное» извращение вовсе не покрывают все поле. Здесь мы также вынуждены высвободить из звучных и пронзительных голосов беззвучный голос чистого акта высказывания, высказывания без сообщения: акта высказывания, которое мы должны обеспечить сообщением, политическим сообщением в ответ на этот голос – не слушая/повинуясь, не просто выполняя социальные ритуалы, а занимая политическую позицию. Это голос сам по себе подразумевается не только в законе, но и в более широкой социально-символической текстуре, в символической ткани традиций и нравов, это что-то, что мы никогда не сможем просто взять на себя при помощи уступчивости и подчинения, но что требует действия, политической субъективации, способной принять различные формы. Символическая эффективность зависит от избытка голоса, который она неслышно прячет в своих недрах, – если я начал эту главу, упоминая Альтюссера, я могу подвести итог, коротко сославшись на его механизм интерпелляции, которая представляет лишь еще одно название этого голоса, призыв, поддерживающий общественные предписания и символические мандаты. Альтюссер очень четко видел, что присвоение символического предполагает ответ на зов, и дал ему превосходное название. Существует, однако, разделение, шаткая и непрочная линия в интерпреллирующем голосе: с одной стороны, мы находим здесь процесс становления субъекта, признавая себя в качестве того, к кому обращен призыв, что могло бы стать версией Голоса его хозяина, дающего положительные указания; с другой стороны, здесь есть голос, который интерпеллирует без какого-либо положительного содержания – нечто, от чего бы мы предпочли уйти, подчиняясь звучному голосу заявлений и приказаний, но все же: этот чистый избыток голоса неотразим, хотя он и не говорит нам, что делать и не предлагает точек опоры для признания и идентификации. Чтобы стать субъектом, недостаточно одного признания и подчинения, к тому же, помимо всего прочего, мы должны ответить на «простой голос», который всего лишь открытие, чистый акт высказывания, требующий ответа, действия, разрушения внушительных голосов господства. Если в первом случае мы превращаемся в субъект, именно взяв на себя форму автономного я, отрицая его гетерономное происхождение, так что идеологическое господство идет рука об руку с автономной субъективностью, как убедительно показал Альтюссер; то во втором случае мы становимся субъектом, лишь будучи верными «чужому ядру» голоса, которое не может быть присвоено я, следуя как раз гетерономному разрыву, в котором мы не можем себя узнать. Идеологическая интерпелляция никогда не сможет свести к молчанию этот другой голос, и расстояние между двумя голосами открывает политическое пространство

[252].

В известном отрывке из «Анализа конечного и бесконечного» Фрейд (1937) говорит о трех «невозможных» профессиях, неудовлетворительный исход которых гарантирован: управление, воспитание и психоанализ

[253]. Если мы рассмотрим эти три профессии в нашей пристрастной перспективе, то станет очевидно, что все три включают в себя голос в качестве ключевого элемента. Они являются профессиями голоса, и, вероятно, именно этот обременяющий элемент голоса в первую очередь и делает их невозможными. С другой точки зрения, они кажутся невозможными, потому что все включают в себя перенос, и, по всей вероятности, существует тесная связь между обоими: голос может прекрасно функционировать в качестве ядра или рычага переноса, в качестве переносимого голоса, и, надо думать, перенос – лишь другое имя для обозначения механизма приведения в исполнение буквы посредством голоса, который мы проанализировали.

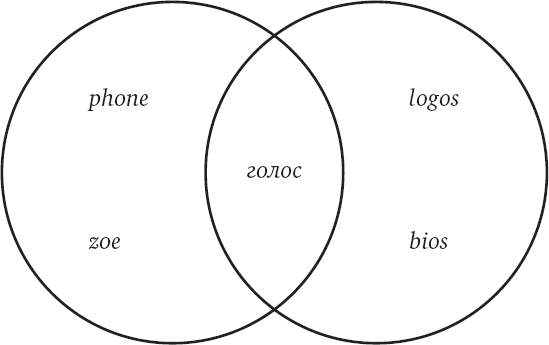

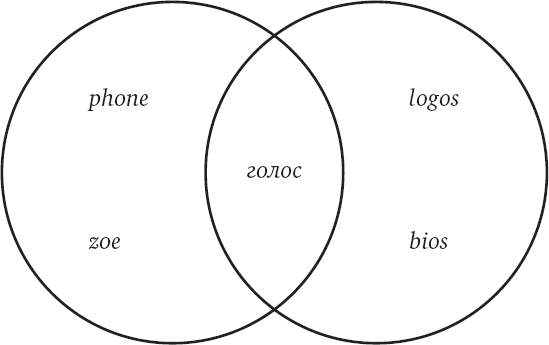

Мы рассмотрели первую профессию, управление, с некоторыми парадоксами политики голоса. Я лишь коротко коснулся второй, голоса в воспитании, который требует более внимательного анализа в книге со многими длинными главами; но я бы хотел предварительно закончить, хоть и резковато, на ноте «голоса как стержня анализа». Действительно, психоанализ – одна из тех вещей, которая реализуема исключительно посредством viva voce, живого голоса, в живом присутствии анализируемого и аналитика. Их связь – это связь голоса (анализ в письменной форме или даже по телефону никогда не будет работать). Но чей голос? Пациент, анализируемый – тот, кто должен представить свои ассоциации, все, что приходит ему в голову в присутствии аналитика. Так что пациент (в принципе) главный или, в крайнем случае, единственный говорящий, сомнительная привилегия издавания голоса принадлежит ему. Аналитик должен оставаться молчаливым, во всяком случае, таков принцип, большую часть времени. Однако здесь происходит странная перестановка: именно аналитик, в своем молчании, становится воплощением голоса как объекта. Она или он представляет олицетворение, воплощение голоса, воплощенный голос, голос тихого и афонического. Это не Голос его хозяина, это не голос порядка или сверх-я, но скорее невозможный, невыносимый голос, на который мы должны ответить. Это голос, который ничего не говорит, и голос, который не может быть высказан. Это тихий голос призыва, призыва ответить, взять на себя положение субъекта. Мы приглашены, чтобы говорить, и мы скажем все, что приходит на мысль, чтобы нарушить тишину, чтобы заставить замолчать этот голос, чтобы низвести тишину к тишине, но, возможно, весь процесс анализа и есть способ научиться принимать этот голос. Это голос, в котором лингвистический, этический и политический голоса объединяют свои силы, совпадая в том, что является измерением чистого акта высказывания в них. Они завязаны вместе вокруг центрального ядра объекта голоса, его пустоты, и в качестве ответа на этот объект наша судьба как лингвистический, этический, политический субъект должна быть разъята на составляющие и собрана снова, пройдена и принята.