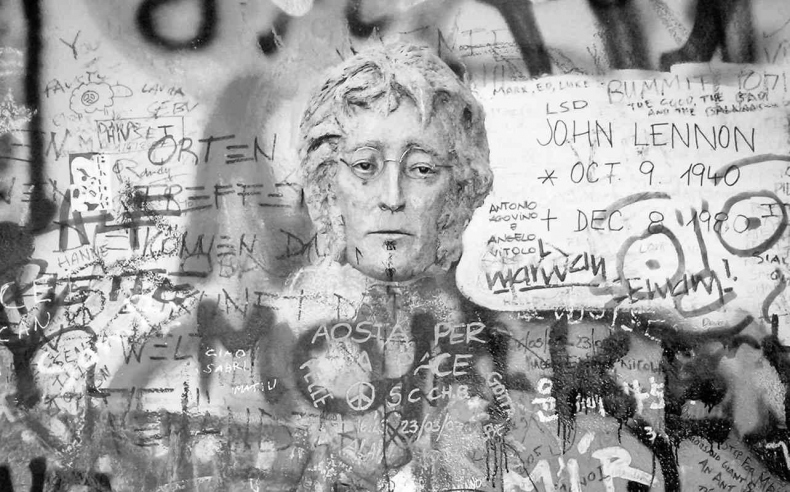

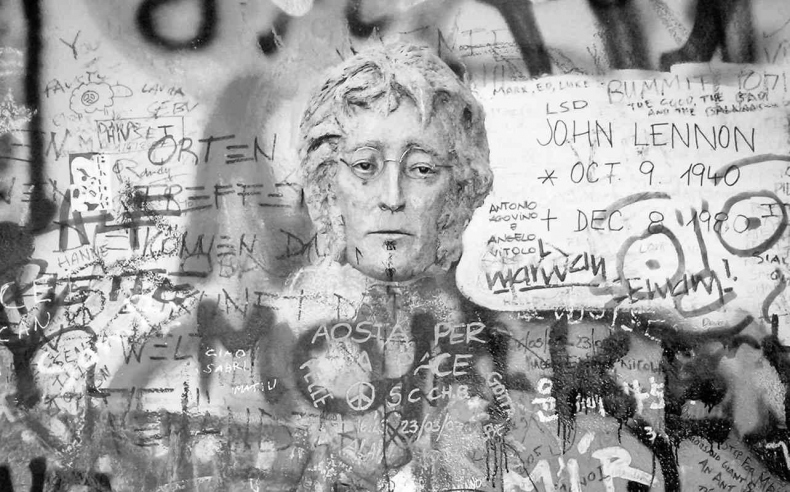

Стена Джона Леннона, Велкопршеворска площадь, Мала-Страна

Единственный памятный цветаевский адрес в Праге — Шведская, 51, это под правой щекой Петршина, в тесном сплетении карабкающихся на холм улиц. В доме, квартиру в котором несколько месяцев снимала семья Эфронов, теперь расположился прогрессивный kindergarten Genius на 60 дошколят: здоровый образ жизни и питания для малышей, кружок по сборке игрушек лего, занятия по системе Монтессори, англоговорящие воспитатели по желанию родителей. На сайте образовательного учреждения двухэтажное здание названо «виллой времен Первой республики», о Цветаевой ни слова, да оно и вправду ни к чему. К фасаду детсада привинчена бронзовая мемориальная доска с известным портретом Марины и той же ее пафосной строфой про чешский народ, жаркий как гранат и чистый как хрусталь.

Эти чеканные строки заставляют меня вернуться к размышлениям об исторических путях развития скромной по размерам европейской страны, упрямо живущей под лозунгом «Правда побеждает». Снова перелистаю статьи язвительного Милана Кундеры, и вот он пишет: «Что такое Центральная Европа? Область с расплывчатыми границами между Россией и Германией, населенная малыми нациями. Я подчеркиваю: малыми нациями… Но что такое малая нация? Это такая нация, существование которой в любой момент может быть поставлено под сомнение, она может сгинуть и знает об этом». Народам, которые рискуют сгинуть, должна быть присуща историческая осторожность: нельзя ссориться с хищными соседями, нужно проявлять умеренность, вести себя так, чтобы твою страну в мире заметили и знали о том, что она существует, но не наваливались на нее всей своей бронированной или пропагандистской силой. Наверное, как раз такая «боязнь сгинуть» заставляла столь разных по мироощущению людей, как президент межвоенной Чехословакии и генеральный секретарь ЦК компартии послевоенной Чехословакии, принимать внешне схожие решения о непротивлении злу насилием. Но что же имел в виду Франтишек Палацкий, автор написанной на немецком языке пятитомной истории своей страны, когда говорил о себе: «Я чех рода славянского»? Зачем альпинист Леопольд Суловский, первый чех, покоривший Эверест (1991 год), тащил на крышу мира флаг своей страны? Почему в марте 1939 года капитан Карел Павлик, нарушив приказ командования, дал со своей ротой пусть короткий бой немецким оккупантам, хотя этот акт сопротивления не имел никакого практического смысла? Как быть с Яном Палахом? О чем думали хоккеисты Ярослав Йиржик и Ян Гавел, когда перед матчем со сборной СССР на чемпионате мира 1969 года заклеили красные звезды на своих фуфайках полосками изоленты?

Чешская коллективная психология отличается от русской. Чувство патриотизма и национальная идентичность формировались здесь в условиях, связанных с почти постоянной угрозой поглощения сильными соседями. Сравнения и объяснения просты: матрицы древнего и современного, но все равно мощного русского государства, страны многочисленного и многотерпеливого народа, оказывались под серьезной угрозой уничтожения лишь дважды за тысячелетие — в начале XVII века, в пору польского нашествия, и во время Второй мировой войны. Стрелки чешских исторических часов то и дело показывали: остался всего час до полуночи. Отчаянный героизм одиночек в критические моменты прошлого и настоящего демонстрировал лишь безнадежность борьбы, подвижничество имело только одно измерение, моральное. Смысл поступка Яна Палаха, боюсь, многим русским людям не понять, и не потому, что они недостаточно образованны или неприязненно относятся к чехам. Россия просто по-другому устроена, здесь другие навыки социального реагирования. И да, чешский народ (права Марина Ивановна!) оказывается твердым, как скрижаль.

Попробую подкрепить эту мысль примером из области высокого искусства. Основоположником чешской композиторской школы считают Бедржиха Сметану, автора опер «Проданная невеста» и «Либуше». Но самым выдающимся произведением Сметаны, помимо этих опер, прямо-таки воплощением народности творчества, слывет симфонический цикл «Моя родина», собрание картин чешской природы и истории в шести звуковых частях, и мне эта торжественная, иногда печальная, а иногда радостная или мощная, взаправду очень чешская музыка тоже нравится. Речь, полагаю, идет о том случае, когда волшебная сила искусства позволяет составить верное представление о национальном характере, когда, говоря словами музыковеда, «идея родины раскрывается через эпос и через историю». Пражский исследователь творчества Сметаны Марта Оттлова заключила симфонический цикл «Моя родина» в рамки общественных процессов, назвав его «гимном славы стране, образ которой в представлении формировавшейся современной чешской нации был наполнен мистическими воспоминаниями о прошлом, связанными с предвидением будущего».

Безусловный хит этой симфонической эпопеи Сметаны, замысел которой в свое время был уникальным для мировой музыкальной литературы, — поэма «Влтава» (нем. Die Moldau)

[84], написанная в конце 1874 года. Долгую жизнь этому произведению обеспечивают не только талант исполнителей и заслуженное реноме автора, но и высокий адаптивный потенциал композиции, которая оказалась прямо-таки музыкой на все времена. Цикл «Моя родина» остается неизменным номером открытия фестивалей классической музыки «Пражская весна»; «Влтава» в обязательном порядке звучит на борту каждого самолета «Чешских авиалиний» при приземлении в домашних аэропортах; она пригодилась даже в голливудских фильмах. В начале 1970-х годов Карел Готт исполнил вокальную версию этой поэмы, и его песенка тут же стала спорным фактором общественной жизни. Критики сочли, что воспевать родные красоты под святую мелодию, используя штампы эстрадной лирики в то время, когда чехи и словаки страдают от иностранной оккупации, аморально. Споры о повествовательной силе музыки Сметаны разгорелись с нешуточной силой. Готт в своей «Влтаве» — по обыкновению аполитично — поет, что вот однажды он соорудит сосновый плот, и река вынесет плот с гор на равнину, но никому не дано знать, когда…

В 12-минутном симфоническом произведении Бедржих Сметана различными музыкальными средствами в тональности ми минор описывает рождение главной чешской реки из слияния двух горных потоков, ее привольное течение меж чешских холмов и чешских лесов по чешским равнинам, чешскую крестьянскую свадьбу в ритме веселой польки, хоровод русалок в лучах лунного света, бурление влтавских вод в стремнине святого Яна и наконец их слияние с Эльбой. В партитуре содержатся текстовые авторские указания на конкретные эпизоды поэмы, поэтому нам известно, что первый исток Влтавы изображают журчащие пассажи флейт, сопровождаемые флажолетами арфы и пиццикато скрипок, а второй представлен кларнетами, присоединившими к холодноватым флейтам более теплый тембр. На речных берегах постепенно разворачиваются картины жизни: перекличка валторн, труб, гобоев и фаготов подражает звучанию охотничьих рогов; фантастический колорит танца сказочных дев создают таинственные аккорды струнных и валторн, пассажи и арпеджио флейт, кларнетов и арфы. Венчает развитие темы эпизод «Широкое течение Влтавы», решение в мажоре тутти. В кульминации звучит мотив древней крепости Вышеград

[85]. Чтобы грамотно исполнить «Влтаву», нужны две флейты, флейта-пикколо, два гобоя, два кларнета, два фагота, четыре валторны, две трубы, три тромбона, туба, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, арфа, ну и струнные.