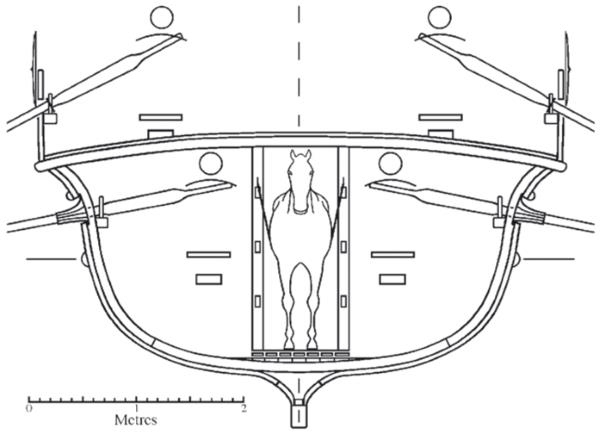

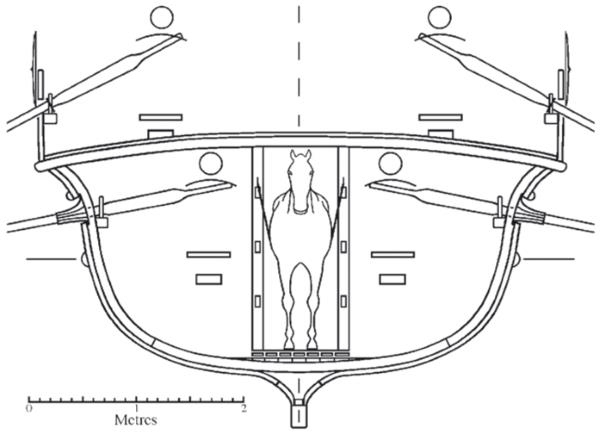

Так двухъярусное судно оборудовалось для безопасной транспортировки лошадей.

Реконструкция Джона Прайора

Исходя из здравого смысла выскажем предположение, что практичные жители речной страны остановились на варианте с одним ярусом весел: главным преимуществом такой галеи была небольшая осадка (полметра – порожняком, до полутора метров – с грузом), что делало это плоскодонное судно пригодным для плавания едва ли не по всем водным путям Руси – от малых притоков до великих рек и морского мелководья (шторм в открытом море плоскодонка с высокой осадкой, естественно, не выдерживала).

По крайней мере, во Владимире на Клязьме одноярусные галеи швартоваться могли. А ведь считается, что галерный флот в нашем Отечестве создал Петр I…

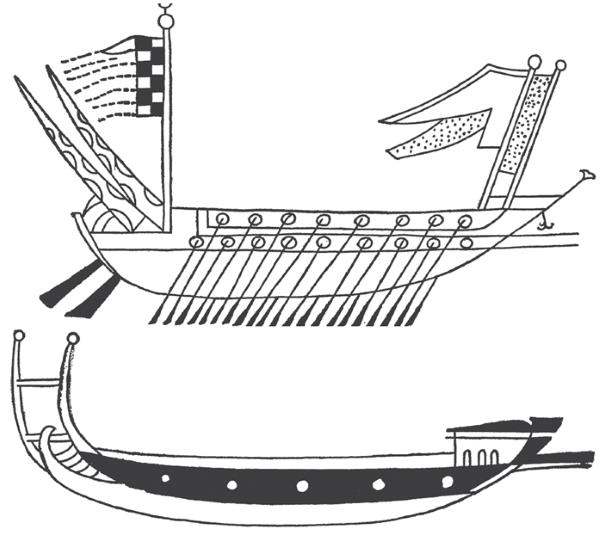

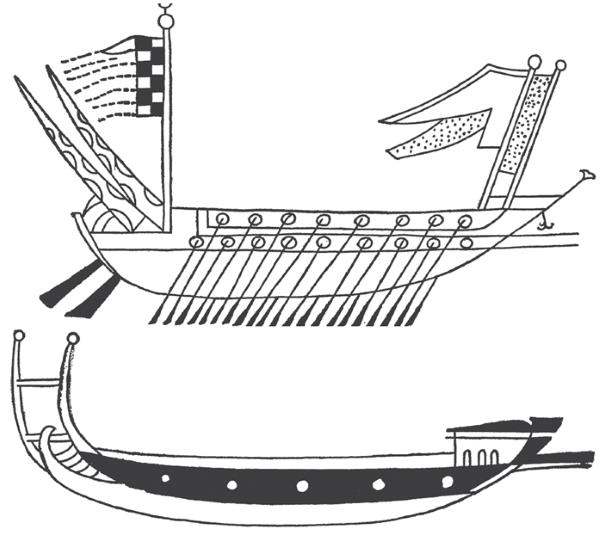

Галеи второй половины XII в.: двухъярусная (вверху) и одноярусная.

С миниатюр из «Анналов Генуэзской коммуны» (Annales Ianuenses), ок. 1160–1200 гг.

Национальная библиотека Франции.

Прорисовки В. Мондфельда (Wolfram Mondfeld)

Зачем Всеволоду понадобились маневренные боевые суда? Морских сражений Залесская Русь не вела, а для перевозки грузов, транспортировки ратников и лошадей по рекам вполне хватало привычных насадов, наиболее крупные из которых оснащались не только мачтой с парусом, но и палубой. Мы вправе предположить, что быстроходные галеи предназначались не для речных круизов, а для сопровождения судов, перевозящих товары по Каспийскому морю. Всеволод Юрьевич не сомневался: выгодный мир будет заключен, и продолжением похода на Биляр станет торговая экспедиция на Каспий… Разумеется, это только гипотеза. Но очень естественно вписывается она в контекст доподлинно известных событий. Не владимирские ли галеры пополнили число кораблей, плававших из Саксина в Амуль и обратно?

Тонкости стилистики

Проводимая владимирскими князьями восточная политика оправдалась в исторической перспективе. Продлив в 1229 г. мирный договор с Владимиро-Суздальской землей, Волжская Булгария смогла сосредоточить все ресурсы для борьбы с монголо-татарским нашествием. И в течение нескольких лет сковывала значительные силы захватчиков, отсрочив тем самым их натиск на Русь. Немало мусульман-булгар нашли тогда пристанище в православных русских землях. По сведениям В. Н. Татищева, после взятия «Великого города» монголами, «отъ плѣненія Татарскаго многіе Болгары избѣгши, пришли въ Русь, и просили, чтобъ имъ дать мѣсто. Князь Великій Юрій вельми радъ сему былъ, и повелѣлъ ихъ развести по городамъ около Волги и въ другіе»

[239]. Остается только сожалеть, что восстановленные добрососедские отношения между двумя странами не переросли в оборонный альянс. Но причина тут вовсе не в «иноверии» булгар. Даже свои, православные, русские земли не могли сплотиться перед лицом великой угрозы, что уж говорить о союзе с чужой землей.

Проблема же иноверия была в ту пору совсем не так остра, как представляют некоторые литераторы сегодня. Судите сами. В рассказе владимирского летописца о походе Всеволода семь раз встречается этноним «булгары» и его производные. И только единожды упоминается конфессиональная принадлежность противника, причем не в начале повествования, что было бы логично, а ближе к его концу, при экспрессивном описании контратаки белоозерцев: «…а наши погнаша сѣкуще поганыя Бохмиты»

[240].

В этих словах, вопреки мнению тех, кто усматривает в них обидный смысл, нет ничего оценочного. «Бохмиты» – значит магометяне (от имени пророка Мохаммеда, неточно записанного древнерусскими книжниками как Бохмит), а «погаными» (от лат. paganus – «сельский, провинциальный») на крещеной Руси называли не только язычников, но и всех иноверцев, и это слово было стилистически нейтрально. Летописец как бы спохватился, что чуть не забыл отдать дань православной книжной традиции…

В том, что процитированный фрагмент предложения – не более чем фигура речи, убеждает и подчеркнуто поэтическое строение фразы, пронизанной внутренними созвучиями: «наши» – «погнаша» – «поганыя». Вспомним знаменитое: «Съ зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя…»

[241]. Налицо совпадение грамматических структур и сходство художественных приемов. Владимирский летописец, вероятно, знал «Слово о полку Игореве»

[242] и мог воспользоваться стилистической находкой его автора.

Когда военную экспедицию, затеянную по причинам отнюдь не духовного порядка, называют крестовым походом лишь потому, что в ней участвовали представители христианской цивилизации, а их противники принадлежали к исламскому миру, – это не речевая вольность, не публицистический изыск, но прямая подмена понятий. Небезобидная – как всякое искажение реальности. В общественном сознании сложился далеко не ангельский образ воина-крестоносца

[243], и столь нехитрым приемом стереотипы восприятия этого образа переносятся на русских ратников.

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо – современники Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце. Будучи политиками и полководцами, властители Северо-Восточной Руси тоже не всегда выступают в белых ангельских одеждах – чаще мы их видим в боевых доспехах. И кресты на русских воителях, безусловно, есть – но только нательные. Приписывать же им идеологию вождей крестового движения неправомерно. Никаких религиозных целей русские походы в Булгарию не преследовали, никаких захватов ее территории организаторы этих походов не планировали. Имели место военно-торговые предприятия. Военные – потому что для стабилизации обстановки требовалось проявить силу. Торговые – потому что главной задачей было возобновление беспрепятственного провоза товаров. И среди них не в последнюю очередь – тонкой северной пряжи, полотна и платья, в которое с равной охотой наряжались и христиане, и мусульмане.