Дело в том, что от Малоярославца до Смоленска, где симптомы тотального разложения были уже налицо, армия шла всего лишь две недели. Солдаты вынесли из Москвы немалые запасы продовольствия, кроме того, ежедневно в дороге падало огромное количество лошадей, которых тотчас же забивали на мясо, были даже кое-какие раздачи провианта. Конечно, жаренная на костре конина – это не бифштекс в парижском ресторане, конечно, не хватало хлеба, водки и т. д., но все же это очень далеко от смертельного голода, который мог бы разложить полные стойкости и выдержки войска.

Напомним, что отступавшие на флангах корпуса, хотя и в меньшей степени, также страдали от голода, но никак не потеряли внутренней спайки и организованности. Солдатам наполеоновской армии приходилось выносить подобные лишения в холоде и голоде польской кампании 1807 г. А в отступлении из Мадрида через Ла Манчу в том же 1812 г., где приходилось идти по безводной равнине в дикую жару, без глотка воды? Но только в русском походе произошла деморализация и развал, превосходящие все вообразимое. Как же это объяснить?

Причина, на наш взгляд, кроется именно в этом неуловимом, но всесильном моральном факторе, которому посвящена эта глава. Действительно, чтобы понять, почему произошла катастрофа главных сил, для начала надо сравнить те факторы, которые воздействовали на фланговые корпуса и на основную группировку. Холод, голод, наскоки казаков и натиск регулярных сил русской армии воздействовали на все соединения Великой Армии. Конечно, в разной степени, но все же различия были не столь велики, как результат.

Первым из действительных различий, которые бросаются в глаза, было то, что главными силами командовал сам император, а фланговыми корпусами его маршалы. Казалось бы, прекрасная возможность для хулителей полководческого таланта Наполеона сказать, что где командовал Бонапарт – там развал, а где командовали «незаслуженно» отодвинутые на второй план «скромные» герои – там порядок. Факты, однако, показывают, что, напротив, если из главной армии хоть что-то уцелело, то это лишь благодаря присутствию императора, который воодушевлял своим присутствием войска, по крайней мере Гвардию.

Есть еще одно существенное различие – главная армия дала кровопролитное генеральное сражение, Бородино. Неужели прав Толстой, считавший, что Бородино является началом конца Наполеоновской армии и империи, моральной победой русской армии? Все дневники современников, датированные 7–14 сентября 1812 г., единодушны – Великая Армия чувствовала себя победительницей. Да, это была пиррова победа, которая не принесла желаемого стратегического результата и, следовательно, оказалась бесполезной. Но хотя солдаты оплакивали потерю многих героев, дух армии был ничуть не сломлен, а когда впереди, открывшись с высоты Поклонной горы, показались башни и купола Москвы, ликованию и ощущению триумфа не было предела. Бородино нанесло чувствительные материальные потери, которые были в значительной степени восполнены подошедшим подкреплением, и никоим образом не ответственно за то разложение войск, которое произошло в период отступления.

Итак, остается только одно различие – это Москва, точнее пожар Москвы. Именно этот фактор, по нашему глубокому убеждению, явился тем мощным ударом, от которого действительно не смогла оправиться Великая Армия. Вступи Наполеон в Москву, как он вступал в Берлин, Вену, Варшаву, Мадрид… и, вероятно, никакой трагедии для его армии не приключилось бы. Но случилось иначе – древняя столица запылала, подожженная самими же россиянами.

Для Наполеоновской армии именно это и оказалось шокирующим ударом. В обычной обстановке французские войска, вступавшие в европейские столицы, вели себя с максимальной дисциплинированностью. В Вене, например, местная буржуазная гвардия салютовала входящим колоннам императорской армии, а затем совместно с французскими войсками вела патрулирование в городе. При таких условиях обеспечивалось строгое соблюдение дисциплины, пресекались все попытки военнослужащих совершить малейшие акты насилия над жителями. Иное дело – пылающая Москва. Как было объяснить солдатам, что нельзя вытаскивать ценности из домов, подожженных самими же местными жителями? Здравая логика говорила, что лучше спасти пропадающие красивые и ценные вещи, которые раз уж не нужны москвичам, то могут еще очень и очень послужить солдатам Наполеона. И солдаты тащили все: меха и картины, столовую утварь и одежду, икру и вино, хотя приказы императора, один строже другого, и требовали немедленного пресечения беспорядков. Вот только некоторые из этих распоряжений, относящихся к гвардейским полкам:

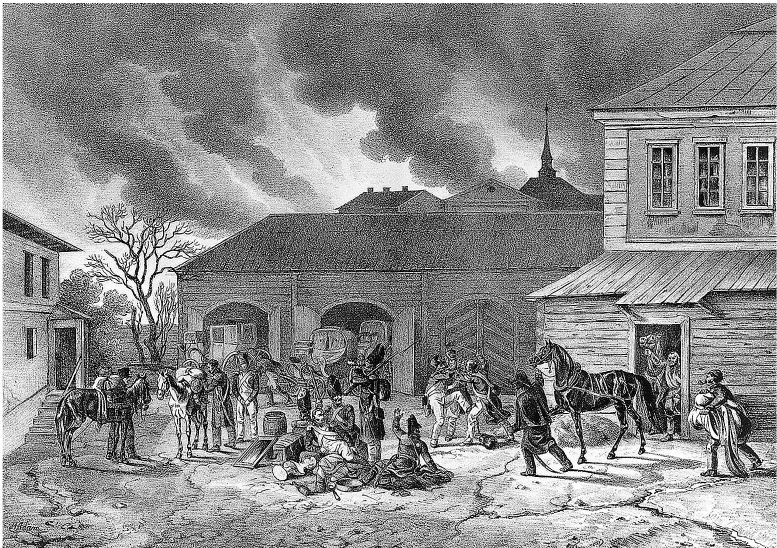

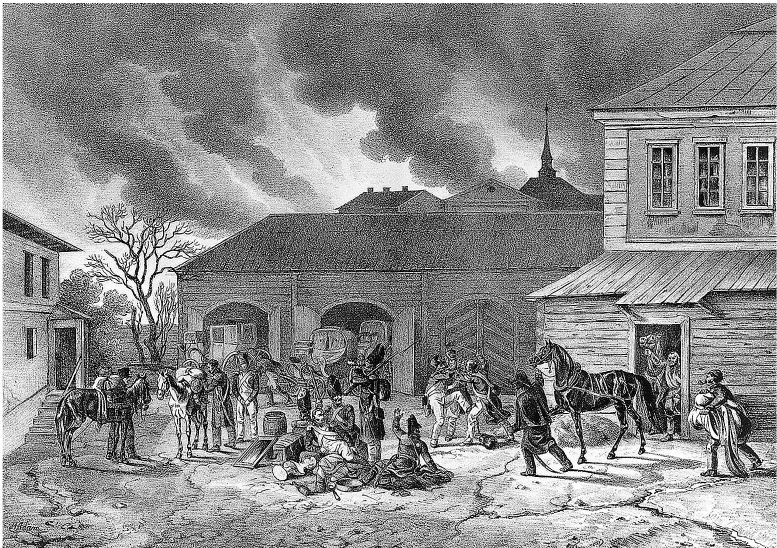

А. Адам. В Москве 20 сентября 1812 г.

«Приказ на день, 20 сентября 1812 г.

Император повелевает, чтобы грабеж в городе был немедленно пресечен. Господа майоры всех полков должны выделить из каждого батальона, который не находится на дежурстве, по 15 человек под командой офицеров. Эти патрули пройдут по всему городу, чтобы остановить мародерство и вернуть солдат в свои части…

Приказ на день, 21 сентября 1812 г.

Император крайне недоволен тем, что, несмотря на его настоятельные приказы по прекращению грабежа, отряды мародеров из самой гвардии входят в Кремль, обязанность господ Генералов и командиров частей строго исполнять приказы его Величества…

Приказ на день по Армии, 29 сентября 1812 г.

Несмотря на приказ прекратить грабеж, он продолжается во многих кварталах города.

В соответствии с этим приказываю г.г. Маршалам, командующим армейскими корпусами держать солдат в районе расположения своих корпусов.

Запрещается давать разрешения кому бы то ни было, офицеру или солдату, уходить в город отрядом или индивидуально на поиски муки, кожи и других предметов.

….

До тех пор, пока в городе не будет восстановлен порядок, ни один торговец не будет иметь права торговать.

….

Солдаты, которые будут арестованы и уличены в продолжении грабежа, с завтрашнего дня 30 сентября будут судимы специальными военными комиссиями и приговорены согласно строгости закона.

Маршал, князь Невшательский»

[725].

Несмотря на эти повторные распоряжения и угрозы грабеж продолжался и, хотя со временем он все же затих, но принес свои «плоды». Он подорвал дисциплину в глобальном масштабе, нанес непоправимый удар по духу войск. Солдаты почувствовали вкус золота. Отныне многие из них были нагружены вытащенной из пожара богатой добычей, и им очень хотелось донести ее домой, остаться живым, во что бы то ни стало.

Офицер Вислинского легиона фон Брандт очень точно определил ту моральную рану, от которой суждено будет погибнуть Великой Армии: «Самое роковое последствие этого грабежа было развитие ростков деморализации… Когда порядок был восстановлен, в каждой части осталось тем не менее некоторое количество дурных солдат, которые убегали ночью из ее расположения, чтобы продолжать мародерствовать. Другие, хуже того, постарались вообще не возвращаться в строй. Во время выхода из Москвы было уже шесть-восемь тысяч людей подобного рода – “одиночек”, как их прозвали. Они первыми образовали тянущийся за армией хвост, а их число быстро возросло вследствие тягот отступления, среди них вооруженные солдаты составляли меньшинство»

[726].