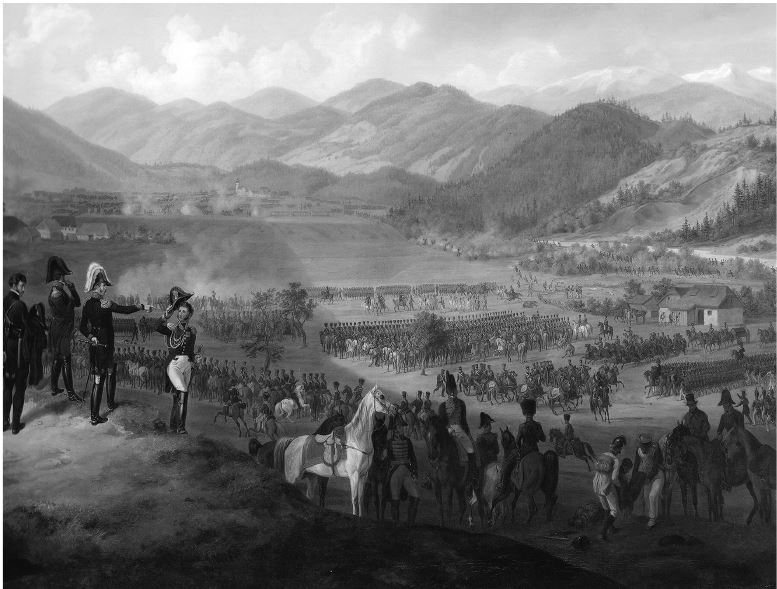

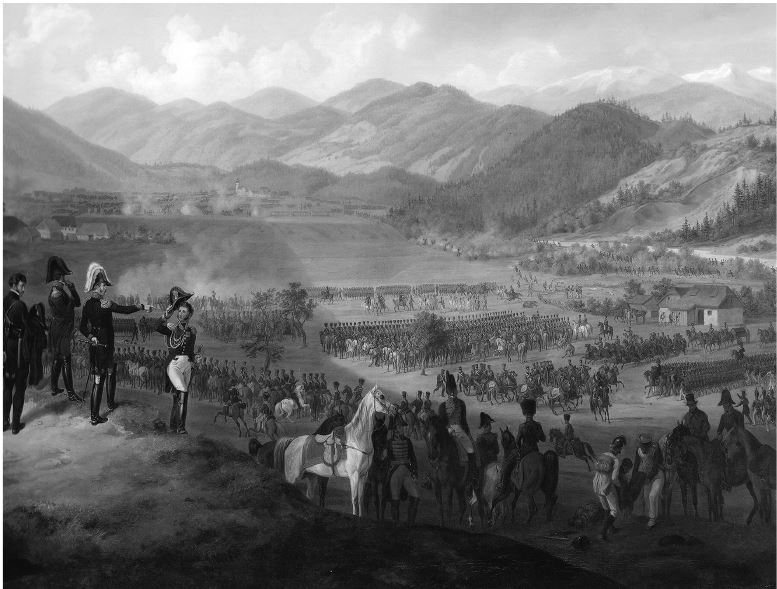

А. Адам. Сражение при Сан Микеле 25 мая 1809 г. На картине изображено сражение войск Евгения Богарне с австрийскими войсками генерала Иелачича. Слева на переднем плане Евгений Богарне отдает приказы своим офицерам. В центре, ближе к зрителю мы видим 2 эскадрона конных-егерей в развернутом строю, перед ними батальон линейной пехоты в развернутом строю. По флангам действуют застрельщики. В глубине картины австрийская армия на оборонительных позициях

Указывая, какие подготовительные действия необходимо выполнить перед боем, Ней, однако, не описывает, как, по его мнению, должен выглядеть «нормальный» боевой порядок армии (корпуса), а также ничего не говорит о взаимодействии родов войск в ходе боя. На этот вопрос отвечает генерал Преваль в своем проекте полевого устава: «Когда войска окажутся вблизи от неприятеля, они будут построены в несколько линий, если это позволяет их количество. Если же возможно будет выстроить лишь две линии, необходимо поставить несколько батальонов за крылья второй линии. Каждая линия может состоять из войск, построенных в колонны или в развернутых строях, в зависимости от условий местности и обстоятельств…

Резерв следует располагать позади центра или важных пунктов позиции, он должен быть, насколько это возможно, составлен из элитных частей пехоты и кавалерии, ибо его цель – довершать разгром врага, либо восстанавливать ход неудачно разворачивающегося боя, либо прикрывать отступление. Возможность быстрого ввода резерва в бой – одно из его важнейших качеств.

Кавалерия должна быть распределена поэшелонно на крыльях, если условия местности позволят ей там сражаться, ибо ее главная сила в атаке. Кавалерия обязана действовать с отвагой и стремительностью, стараясь охватить врага, никогда не ждать неприятельской атаки, а самой бросаться вперед, но самое главное – всегда сохранять сомкнутость рядов и потому переходить в галоп лишь в ста шагах от противника…

В боях и операциях необходимо всегда стараться захватить инициативу, принуждая врага к обороне. Так как в бою всегда есть ключевой пункт, нужно подготовить все к тому, чтобы атаковать его внезапно и с превосходящими силами…

Император предполагает, что корпуса, дивизии и бригады будут взаимно помогать друг другу. Его Величество не рассматривает как удачу и, более того, считает вредным успех, достигнутый генералом на одном пункте за счет неудачи другого, которому первый мог бы помочь…»

[410].

Текст Преваля хорошо резюмирует боевую практику наполеоновской армии. Почти слово в слово с ним совпадает и тактические рекомендации генерала Тьебо в его известном «Генеральном учебнике штабной службы» (1813). Единственным дополнением последнего источника в отношении боевых порядков является то, что «…изолированная дивизия, имея хороший резерв, может сражаться в одной линии, потому что редко поле боя бывает столь узким, что можно будет (без опасности охвата) построить ее в две линии»

[411]. Тьебо добавляет также, что при построении нескольких линий они должны находится на расстоянии 300 шагов одна от другой.

Еще раз подчеркнем, что, говоря о линиях, генералы Преваль и Тьебо имеют в виду совсем не обязательно развернутые строи, речь идет, напротив, скорее о выровненных между собой на одном «уровне» батальонных, реже полковых, колоннах.

Бой обычно завязывали цепи батальонов легкой пехоты или выделенные роты вольтижеров. Одновременно артиллерия выдвигалась на позиции и открывала мощный огонь: «Задачей артиллерии при подготовке атаки является подавление неприятельских батарей. В обороне же необходимо вести огонь по тем войскам противника, которые двигаются в атаку. В обоих случаях артиллерия должна концентрировать свой огонь, ибо он эффективен лишь при условии его максимального массирования»

[412].

Под прикрытием огневой завесы в пороховом дыму продвигались вперед линии пехоты в батальонных колоннах. В кампаниях 1805–1807 гг. нередко при приближении к врагу на дистанцию действительного ружейного огня колонны, шедшие с большими интервалами по фронту, развертывались в линии. Стрелки тогда отходили к флангам или за фронт линий, а батальоны открывали огонь «рядами». Впрочем, и в эту эпоху французская пехота не особенно долго занималась пальбой.

«…Огонь пехоты – лишь вспомогательное средство и не составляет ее единственную силу, – писал генерал Тьебо, – особенно в нашей армии, где он только сдерживает порыв, который нужно стараться усилить; поэтому нужно стрелять как можно меньше и лишь в тех случаях, когда надо остановить неприятеля, выиграть время, чтобы оценить его позиции и маневры… выполнив эти задачи, необходимо построить колонны и идти на врага. Это движение, поддержанное самым жарким артиллерийским огнем, должно начинаться медленно, постепенно его нужно ускорять, но не теряя слаженности и порядка, твердо сохраняя заданное направление; нужно, чтобы войска шли прямо вперед, поддерживая равнение колонн, которые должны обрушиться на врага… одновременно в максимально возможном количестве пунктов… В ста шагах от неприятеля колонны удвоят шаг и в двадцати пяти бросятся на него бегом»

[413].

«Учебник» Тьебо дает и отвечающие реальным условиям боя практические рекомендации для развития успешной атаки: «Когда враг будет опрокинут… только легкая пехота и гренадеры будут его преследовать, впрочем, не слишком увлекаясь и держась в связи с войсками первой линии. Что же касается тех частей, которые осуществили атаку, они тотчас же приведут себя в порядок и снова двинутся обычным шагом, стараясь, чтобы он был неторопливым и укороченным, чтобы порядок был как можно быстрее восстановлен до того, как артиллерия, которая во время атаки не оставалась позади для ведения огня, не войдет в новую боевую линию.

Если атака была произведена вместе с кавалерией, то только несколько эскадронов драгун, егерей или гусар, назначенных с самого начала для этой цели, займутся преследованием неприятеля, все остальные соберутся и двинутся вперед в самом строгом порядке на тех участках фронта, где позволяют условия местности и обстоятельства.

Действительно, можно предположить, что опрокинутая первая линия неприятеля отхлынет через интервалы второй и что войска этой второй линии двинутся вперед, чтобы отбить потерянное пространство и попытаться вырвать победу из наших рук. Поэтому наши войска, добившиеся первого успеха, не должны его переоценивать, а сделать все, чтобы новый натиск был удачным.

Этот новый бой будет происходить по тем же правилам, что и предыдущий… но нужно, чтобы войска были вовремя поддержаны или заменены свежими, для этого вторая линия и резерв будут следовать за первой… Если воинская удача будет благоприятна, останется лишь получить от победы все, что она может дать… Кавалерия, поддержанная некоторой частью пехоты и легкой артиллерией, может сыграть тогда самую блестящую роль… Если же, напротив, сделав все усилия, чтобы победить, вы будете принуждены к необходимости уступить числу врага… или непредвиденному случаю, порой решающему участь битв, не следует пытаться собрать войска под сильным огнем неприятеля. Это невозможно… и приведет лишь к тому, что увеличит испуг солдат. Их надо остановить и построить лишь там, где они будут укрыты от огня, и откуда их снова можно будет повести в атаку… Если же неприятель одержит успех по всему фронту, необходимо провести отступление в шахматном порядке… Причем, если это отступление неминуемо, необходимо отдать приказ о нем, не колеблясь, и совершить, двигаясь «проходом линий» («par un passage des lignes» – то есть когда вторая линия пропускает сквозь свои интервалы батальоны первой, а затем, задержав на некоторое время неприятеля, отступает сквозь интервалы вновь построившейся позади первой линии и т. д.) или же, сомкнув батальоны в плотные «массы», если со стороны неприятеля угрожает лишь кавалерия, или в каре, если враг может бросить на вас кавалерию, поддержанную артиллерией.