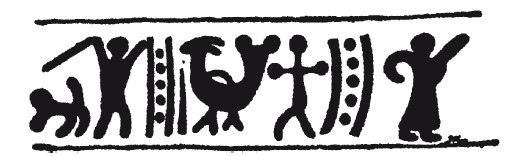

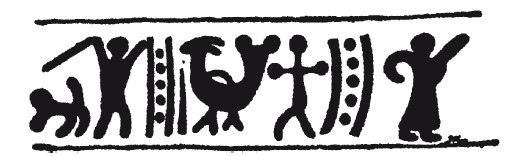

Иероглифическая надпись из Ани

Российская археологическая комиссия в 1900 году обнаружила на кладбище возле Ани сосуд с любопытной иероглифической или пиктографической надписью, которая представляется древней и, видимо, свидетельствует о том, что в этом регионе до периода урартской клинописи, вероятно в период Урартского царства, предшественники армян на Ереванской равнине пользовались весьма примитивной графической системой. Видимо, после этой попытки новых не последовало, поскольку это единственный случай подобной находки. Он, однако, доказывает, что с древнейших времен народы Закавказья чувствовали потребность в выражении мыслей. Произошедшие перевороты помешали развитию этой примитивной концепции, которую мы упоминаем лишь для общей картины.

В то время, когда Айк прибыл в Армению, фонетическое письмо, которому суждено было иметь столь великое будущее, уже имело хождение в Западной Азии, например, в виде арамейского алфавита. Зародившись в Финикии, он распространился по Ассирии и Халдее и использовался в текущих документах, а также достиг Аравии, развившись по-разному в каждой стране. Несомненно, армяне знали об этой письменности, но она была создана для семитских языков, в которых главную роль играют согласные, и арамейский алфавит не подходил для фонетической системы арийского языка, для которого свойственны флексии, в основном основанные на гласных; армяно-фригийцы, в отличие от греков, не сумели дополнить его исходя из своих потребностей. Персы оказались более дальновидны: они составили зендский алфавит, чтобы записать священные книги Авесты. Это нововведение, однако, имело место в гораздо более поздний период, после образования пехлевийского языка.

Филострат утверждает, что во времена Аршака (150 до н. э.) армяне имели собственную систему письма, но это утверждение противоречит всему, что говорит об этом Мовсес Хоренаци, никак не поддерживается надписями и представляется неприемлемым.

Армянский язык в своей основе, структуре и корнях определенно относится к индоевропейским, и это следует особо подчеркнуть. Он отличается от восточной арийской группы, то есть от языков иранского, древнеперсидского, зендского, пехлевийского, курдского, осетинского и т. д., так же как европейские языки. Однако в его различных диалектных формах сегодня он часто смешивается с семитскими, кавказскими, иранскими и алтайскими элементами в силу долгого контакта, который потомки воинов Айка поддерживали с населением, говорящим на языках этих групп. Персидско-пехлевийский язык среди прочих благодаря господству парфян и Сасанидов оставил очень много следов в словарном составе армянского. Что касается средневекового армянского и современного литературного языка, который гораздо чище в этом отношении, то они благодаря своей гибкости являются превосходным средством передачи мыслей. Армянский язык, таким образом, очень хорошо сохранялся на протяжении веков, по крайней мере в его грамматических формах, несмотря на все превратности говорящих на нем людей.

Вместе с традицией языка, которая представляет первостепенную важность для сохранения национального характера, у армян существовала и вера предков. У них, безусловно, был свой пантеон, по всей вероятности очень родственный с пантеоном фригийцев, и он соответствовал религиозным воззрениям целой группы индоевропейских народностей

[21].

Однако, оказавшись благодаря своим завоеваниям в контакте с семитами Ассирии, сыны Айка переняли нескольких божеств у своих южных соседей

[22]. Бог Баршам или Баршамин, о котором говорит Мовсес Хоренаци, а у Анании Ширакаци он зовется предком ассирийцев Баршамом, – это не кто иной, как семитский Баалшамин. Статую этого бога, которому издавна поклонялись по всей Армении, однажды привез в Месопотамию Тигран II, сын Арташеса. В другом месте, в городе Ерез, стояла золотая статуя богини Анаит, семитской Анахиты, и, согласно Плинию, этой статуе поклонялись и азиатские, и западные народы. Драгоценный идол был среди добычи, захваченной у парфян Марком Аврелием, и в конце концов его уничтожил Трдат (Тиридат) после принятия Арменией христианства.

В селении Тил стояла статуя Нанэ, великой халдейской богини Наны, слившейся с греческой Артемидой, и когда в последующие века под персидским влиянием армяне официально приняли маздейскую религию, они дали Ахура-Мазде (Арамазде) имя «Отец богов». Потеряв свои иранские характеристики, он стал кем-то вроде Зевса применительно к богам предков.

Такое приобщение Армении к зороастрийскому культу, которое, как представляется, было лишь поверхностным, не отменило богов, которым поклонялись соратники Айка; персидское влияние вместе со страхом перед сасанидским вторжением сделало обращение необходимым. Включение Баршамина, Анаит, Нанэ и других семитских богов в армянские святилища произошло из-за того, что правителям было необходимо способствовать ассимиляции народов, в чьи земли они вторглись. Этим богам семитского происхождения поклонялись все вассалы Ассирии, и царям было нужно не задеть религиозных убеждений покоренных народов. Весьма вероятно, что алтари верховного божества Урарту Халди также стояли рядом с алтарями Багдиаса, фригийского Юпитера.

Если говорить коротко, армянский пантеон в век перед введением христианства происходил из разнообразных источников. К богам предков добавились боги Персии, месопотамских семитов, Сирии и греков, но в большинстве случаев эти божества появились скорее в результате ассимиляции, нежели как нововведение. У индоевропейцев существовало великое множество богов, и поэтому армяне легко нашли в своем пантеоне место для богов своих соседей, повелителей и народов, которые они сами покорили. Почти все имена их божеств имеют иранское происхождение. Отпрысков Арамазды (Ахура-Мазды) первоначально было семь, затем стало десять. Михр, Анаит, Нанэ, Баршамин, Астхик, Тир – вот главные боги, за ним идут Ваагн и Спандарамет. Но выше всех стоял Ванатур, бог нового года, который осыпал человека своими дарами и культ которого, свойственный только армянскому народу, видимо, уходит в его древнейшие периоды. Кроме того, натуралистические верования индоевропейцев под персидским влиянием персонифицировались в Армении в форме добрых и злых духов.

Эллинизм не принес новых богов, но привел к некоторым ассимиляциям, в большинстве своем весьма относительным. Арамазд стал Зевсом, Михр смешался с Гефестом, Анаит – с Артемидой, Нанэ – с Афиной, Астхик – с Афродитой, Тир – с Гелиосом, Ваагн – с Гераклом или Аресом и т. д. Что касается самих верований, то они, по-видимому, не претерпели особых изменений.

Каждая провинция, каждая область имела своего местного бога или божество-покровителя. Главный храм Анаит находился в Ерезе (Эрзинджане), но святилища этой богини также были в Армавире, Арташате, в районах Тарона и других местах. Астхик, богине удовольствия, поклонялись на берегу озера Ван.