Кроме того, в синоптических Евангелиях (Мф. 27:54, Мк. 15:39, Лк. 23:47) упоминается о том, что на Голгофе присутствовал некий сотник. Увидев чудеса, свершившиеся после смерти Иисуса, он изрек: «Воистину Он был Сын Божий» или «Истинно человек этот был праведник». В известном трактате «Размышления о жизни Христа» (XIII в.) эта история была резюмирована следующим образом: «Наконец, [Христос] возгласил и свое последнее, седьмое слово, с сильным воплем и со слезами (Евр. 5:7): "Отче! в руки Твои предаю дух Мой". И, сие сказав, испустил дух (Лк. 23:46; Мф. 27:50). И, преклонив главу на грудь, словно благодаря Отца за то, что призвал Его, предал Ему дух свой (Ин. 19:30). На этот громкий крик обернулся бывший тут центурион, то есть сотник. Он сказал: "Воистину Он был Сын Божий" (Мф. 27:54). Дело в том, что сотник увидел, что Он прокричал эти слова, уже испуская дух, а обычно люди, когда умирают, кричать не могут. Поэтому сотник в Него уверовал»

[64].

В церковной традиции существовали две интерпретации этих событий. В соответствии с первой воин, который пронзил бок Христа копьем, и сотник, который признал его Сыном Божьим, – это одно и то же лицо, сотник Лонгин. Вторая гласила, что на Голгофе было два сотника: Лонгин, который прозрел и уверовал, и второй, безымянный, который признал распятого Сыном Божьим. Скажем, Иаков Ворагинский в популярнейшей «Золотой легенде» (ок. 1260 г.) объединяет двух сотников в одну фигуру: «Лонгин был сотником, который вместе с другими воинами стоял у Креста Господня. По приказу Пилата Лонгин пронзил острием копья бок Господень. Увидев случившиеся тогда знамения, то, как тьма сокрыла солнце и земля содрогнулась, Лонгин уверовал во Христа»

[65]. В отличие от него, Лудольф Саксонский в «Житии Христа» (до 1374), одном из самых влиятельных страстны́х трактатов позднего Средневековья, говорил о двоих разных людях

[66].

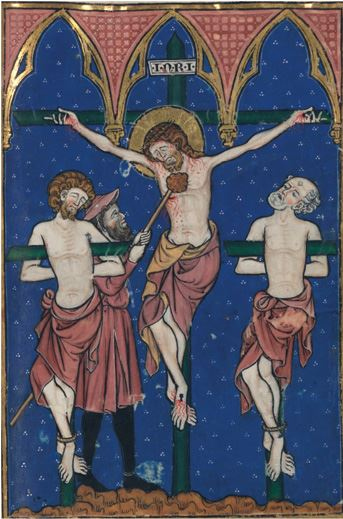

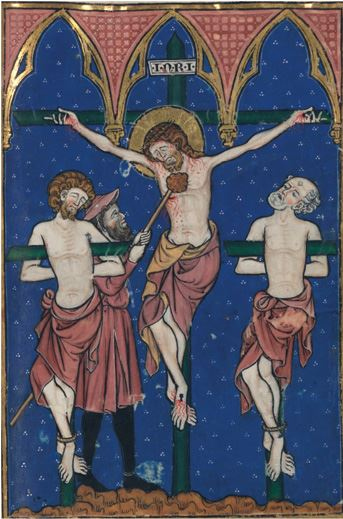

Если прозревший Лонгин обычно олицетворял обращение язычников, Стефатон – воин, протянувший Христу губку с уксусом и желчью, – превратился в воплощение иудейской слепоты и жестокости (I.1.9)

[67]. Потому на многих изображениях Распятия они ясно противопоставлены. Например, Лонгин стоял по правую руку Христа (со стороны Марии, Иоанна и «благоразумного» разбойника), а Стефатон – по левую (вместе с иудейскими первосвященниками, старейшинами и «безумным» разбойником). Стефатона одевали во фригийский колпак или юденхут, а Лонгин оставался с непокрытой головой. В «Саде наслаждений» Геррады Ландсбергской – иллюстрированной энциклопедии, созданной около 1200 г. в эльзасском монастыре Хохенбург (Сент-Одиль), в сцене Распятия фигура Лонгина подписана «воин» (miles), а фигура Стефатона – «иудей» (judeus)

[68]. На других изображениях голгофской казни по правую руку от Христа, неподалеку от Лонгина, стояла персонификация Нового Завета и христианства – Церковь, а по левую, рядом со Стефатоном, – Синагога, олицетворявшая Ветхий Завет и иудаизм. Иногда даже, чтобы подчеркнуть роль иудеев в убийстве Богочеловека, Синагоге вручали главные атрибуты Стефатона – трость с губкой и сосуд с уксусом

[69].

I.1.9. Стефатон протягивает умирающему Христу губку с уксусом, смешанным с желчью. Как и многие негативные персонажи, он изображен в профиль (чтобы подчеркнуть его нос с горбинкой), а на голове у него широкополая еврейская шапка.

Книга образов мадам Марии. Брабант или Геннегау. Ок. 1285 г.

Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. NAF 16251. Fol. 38

Однако не стоит думать, что Лонгин в сценах Распятия всегда предстает как (праведный) римлянин, а Стефатон – как (неправедный) иудей. Их иконография была изменчива и противоречива. Нетрудно найти образы, на которых и Лонгин, и Стефатон изображены как враги Христа и ничем не отличаются друг от друга: оба без головных уборов либо оба во фригийских колпаках или классических юденхутах

[70].

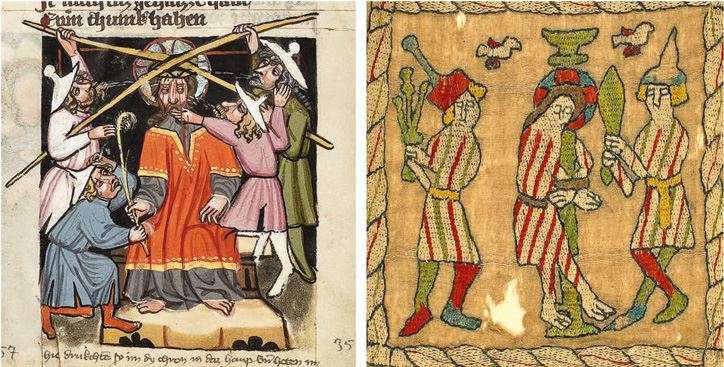

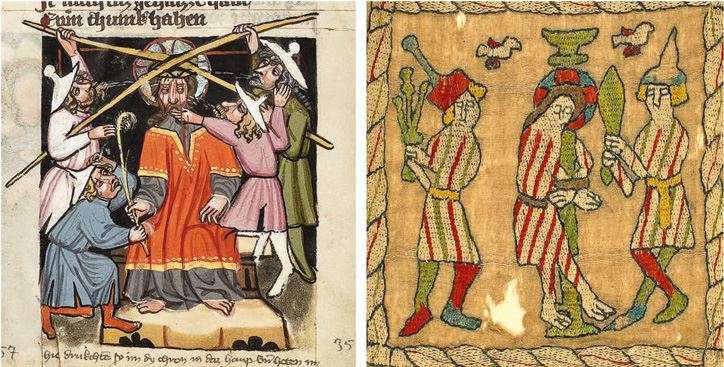

Столь же подвижна была идентичность и других воинов, которые истязали Христа

[71]. Хотя в Евангелиях было сказано, что его подвергли бичеванию в претории у Пилата, на многочисленных изображениях этой сцены палачи предстают в остроконечных шапках и с другими еврейскими атрибутами (I.1.10). И это не была какая-то иконографическая ошибка. В позднее Средневековье многочисленные трактаты, посвященные Страстям Христовым, а также мистерии, которые представляли их взору верующих, часто отходили от буквы Евангелий, перелагая ответственность за те или иные муки с римлян на иудеев. В Новом Завете терновый венец на голову Спасителя возложили римляне. Однако в «Зерцале человеческого спасения», популярнейшем «справочнике» по типологическим связям между Ветхим и Новым Заветами, было сказано, что евреи, «не довольствовавшись продолжением бичевания, выдумали [Христу] новую муку и короновали его терниями […] Как сыновья Иакова без причины предали своего брата [Иосифа Прекрасного] на смерть, так и иудеи брата своего Христа без всякой его вины возненавидели. Сыновья Иакова продали своего брата за 20 денариев; иудеи Христа – за 30 денариев купили у Иуды. Сыновья Иакова разодрали тунику брата своего; иудеи изранили плоть Христа прутьями, бичами, шипами, гвоздями»

[72].

I.1.10. Слева: Коронование Христа терновым венцом.

Рудольф фон Эмс. Всемирная хроника. Регенсбург. Ок. 1400–1410 гг.

Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 33. Fol. 290

Справа: Бичевание Христа.