Мне больше народ понравился в Карелии, чем в Америке. Там больше замыкаются. Я в семидесятом ездила в Америку. Я так разочаровалась. Это жутко, когда [про меня] говорят, мол, я не жалею, что приехала в Советский Союз. Все остальные жалеют, а я не жалею. Я бы ни с одним из них – у меня есть двоюродные братья и сестры – я бы ни с одним из них не поменялась бы местами. И со своими знакомыми. Это всё деньги, деньги. Помню диалог между моим дядей Арвидом, доктором математических наук, и Мартином, мужем двоюродной сестры. Мартин рассказывает о своей фирме, где он работает, упоминает своего начальника. Арвид спрашивает: «How much is he worth?» [ «Сколько он стоит?»]. Прямо так и спрашивает. Мартин отвечает: «Around three hundred thousand» [ «Примерно триста тысяч»]. – «Is that all? I though he is a millionaire» [ «И это всё? Я думал, что он – миллионер»]. У меня тогда мелькнула такая мысль: «I am worth nothing. I don’t even have a bank account» [ «Я ничего не стою. У меня даже нет счета в банке»]

[810].

Именно это первое советское поколение североамериканских финнов, пожалуй, наиболее сильно усвоило идеалы советского общества. Для поколения их родителей опыт жизни в СССР в 1930-х гг. во многом стал разочарованием из-за трудностей повседневной жизни и особенно из-за репрессий. Поколение их детей, родившееся после войны, росло в обществе, уже утратившем значительную долю идеалов и иллюзий довоенного периода. И лишь первое собственно советское поколение финнов-иммигрантов, прошедшее школу и университет в 1930-х гг., дольше всех сохраняло веру в социалистическое будущее, которую часто не могли поколебать даже сталинские репрессии. Это видно, например, по заключительным страницам первой книги Мейми Севандер «Они забрали моего отца», где она писала про свои политические и социальные идеалы:

Хотя распад [СССР] был, очевидно, неизбежен, для меня всё еще трудно представить, что страна, в которую так страстно верили мои родители и ради которой они пожертвовали столь многим, потерпела крах. Однако она потерпела крах не потому, что социализм – плохая идея; эта неудача была вызвана тем, что социализм в ней никогда не практиковался. Я всё еще верю в то, что социализм осуществим, если возникнут правильные обстоятельства и для него будет прочное основание

[811].

Повседневная культура североамериканских иммигрантов в послевоенный период также становилась ближе общепринятым культурным практикам. Бурное развитие спорта в послевоенной Карелии (как и везде в СССР) означало, что увлечение спортом перестало быть отличительной особенностью финской диаспоры, как это было до войны. То же самое произошло и с культурной самодеятельностью. Меньшую роль в национальной самоидентификации стала играть кухня. Отчасти это объяснялось дефицитом даже базовых продуктов питания, особенно в первые послевоенные годы в сельской местности. В городах, особенно в Петрозаводске, где снабжение было поставлено лучше, некоторые семьи иммигрантов продолжали готовить специфически североамериканские рецепты («сладкие паи», т. е. «pies» по словам одного из наших респондентов)

[812]. Пожалуй, одним из наиболее характерных признаков в повседневной культуре финнов-иммигрантов было употребление кофе. Любовь к кофе была настолько сильной, что, когда они не могли достать кофейных зерен (например, во время войны), многие из них начинали делать суррогатный кофе из жареных зерен ячменя

[813].

Таким образом, если в 1930-е гг. канадские и американские финны были, пожалуй, наиболее выделяющейся этнокультурной группой в Карелии, то к 1950-м гг. они в значительной степени ассимилировались. Идентичность иммигрантов, особенно во втором и третьем поколении, больше не основывалась на практиках повседневной культуры. Наиболее важным фактором ее сохранения остались личная и семейная история.

И всё же в культурном ландшафте Карелии финны-иммигранты из Канады и США и в послевоенные годы играли важную роль. Так, их творчество во многом определило послевоенный репертуар Карело-Финского национального театра. Калле Раутио, в значительной степени сформировавший академическую музыкальную традицию в предвоенной Карелии (см. гл. 6), после войны стал музыкальным директором театра. В театре продолжали работать артисты из предвоенной труппы Кууно Севандера, также иммигранта из США

[814]. Важную роль играли североамериканские иммигранты и в Карельском симфоническом оркестре

[815], и в ансамбле «Кантеле», ставшем визитной карточкой республики в послевоенном СССР

[816].

Несмотря на свою немногочисленность в послевоенной Карелии, североамериканские финны оказали положительное влияние и на образование. В 1967 г. в Петрозаводске была основана школа с преподаванием ряда предметов на английском языке – по сути, первая элитная школа в Карелии, куда стремились отдать своих детей многие родители. Ее директором в течение 29 лет был Павел Корган, сын одного из организаторов «карельской лихорадки» Оскара Коргана

[817]. Во многом благодаря его усилиям данная школа превратилась в своеобразный «флагман» карельского образования, задавая высокие стандарты, на которые ориентировались другие школы. Его старшая сестра Мейми Севандер сыграла важную роль в становлении факультета иностранных языков Карельского государственного пединститута, деканом которого она была в течение многих лет. В советское время, когда студенты-англисты советских вузов были лишены возможности соприкосновения с оригинальной языковой средой, они и другие финны-североамериканцы, для которых английский язык был родным (Мильред Росси, Хилка Хюрскюлуотто), смогли создать в Петрозаводске крупный центр по изучению и преподаванию английского языка

[818].

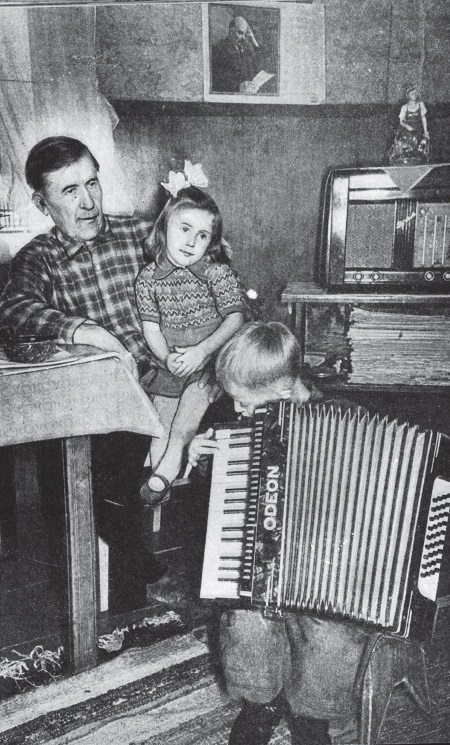

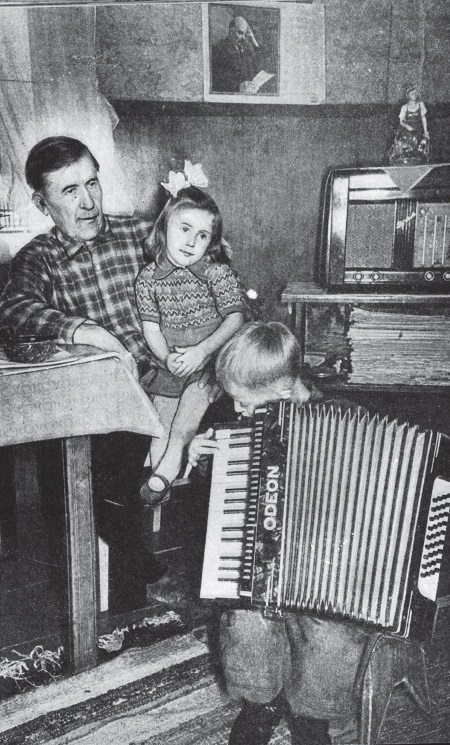

Давид Мюккянен, переехавший в Карелию из г. Порт-Муди в канадской провинции Британская Колумбия, у себя дома в пос. Чална с внуками, 1950-е гг.