Еще раз передай горячий привет своей невесте и Бонгеру.

Я предпочел бы больше не писать из страха скомпрометировать тебя и отвлечь от того, что должно стоять на первом месте. Все устроится – это слишком глупо, чтобы длиться долго.

Когда переедешь, сообщи, пожалуйста, адрес.

Я надеялся, что г-н Рей навестит меня и мы снова поговорим, прежде чем я отправлю это письмо, но хотя я дал знать, что жду его, никто не пришел. Еще раз прошу: будь осторожен. Ты знаешь, что это такое – жаловаться властям. Подожди хотя бы до своей поездки в Голландию.

Я сам слегка боюсь, что, выйдя на свободу, я не всегда смогу совладать с собой, если меня вынудят к драке или оскорбят, и кто-нибудь воспользуется этим. Остается фактом, что они подали петицию мэру. Я прямо ответил, что готов, например, кинуться в воду, если это принесет вечное счастье им, добродетельным господам, но, так или иначе, я причинил ранение лишь самому себе и не сделал ничего этим людям и т. д. Итак, мужество – хотя в такие минуты я испытываю душевный упадок. Сейчас твой приезд, право, усложнит положение. Я перееду, когда найду к тому средства естественным образом.

Надеюсь, это письмо дойдет до тебя в хорошем состоянии. Бояться нечего, я довольно спокоен. Пусть они делают что хотят. Пожалуй, будет неплохо, если ты напишешь разок. Но пока больше ничего. Если я запасусь терпением, это укрепит меня, и будет меньше риска, что меня настигнет новый кризис. Конечно, это стало тяжелым ударом для меня, ведь я изо всех сил старался заводить дружбу с людьми и не подозревал их ни в чем.

Надеюсь, до скорого, дорогой брат, и не волнуйся. Пожалуй, меня поместили в подобие карантина. Откуда мне знать?

752. Br. 1990: 756, CL: 581. Тео Ван Гогу. Арль, воскресенье, 24 марта 1889

Дорогой Тео,

пишу тебе, чтобы сообщить: я виделся с Синьяком, отчего мне стало намного лучше. Он вел себя очень славно, очень прямо и очень просто, когда возникла трудность – вскрывать или нет дверь, опечатанную полицейскими, которые сломали замок. Сначала нам хотели помешать, но в конце концов мы все же вошли. Я подарил ему на память натюрморт, разозливший добрых жандармов города Арля, ибо на нем изображены две копченые селедки, которых называют жандармами. Ты помнишь, в Париже я два-три раза писал такие натюрморты и обменял один из них на ковер. Это дает достаточное представление о том, во что суются люди и какие они идиоты.

Я нашел Синьяка очень хладнокровным, хотя, говорят, он весьма вспыльчив: мне показалось, что у него есть уверенность в себе и самообладание, вот и все. Мало с кем из импрессионистов у меня были – если были – такие беседы, без разногласий и неприятных стычек.

Он, к примеру, посетил Жюля Дюпре и восхищается им. Наверное, ты внушил ему мысль приехать и морально поддержать меня; спасибо за это. Я воспользовался своей вылазкой, чтобы купить книгу Камиля Лемонье «Люди земли». Я проглотил две главы: серьезно и глубоко. Жди, я пришлю ее тебе. В первый раз за несколько месяцев я взял в руки книгу. Это о многом говорит и очень благотворно действует на меня.

Как мог заметить Синьяк, у меня готово множество картин для отправки тебе. Мне кажется, моя живопись не пугает его.

Синьяк нашел – и это совершенная правда, – что я выгляжу здоровым.

Сверх того, у меня есть стремление и вкус к работе. Конечно, если каждый день мне, в работе и в жизни, будут пакостить жандармы и эти злобные бездельники, муниципальные выборщики, подающие петиции против меня избранному ими мэру (который поэтому держится за их голоса), я снова не выдержу, и это будет только по-человечески. Как я склонен думать, Синьяк скажет тебе что-нибудь в том же духе.

По моему мнению, мы должны решительно протестовать, чтобы не лишиться мебели и т. д.

Затем, право же, мне нужна свобода для занятия моим ремеслом.

Как говорит г-н Рей, вместо того чтобы питаться обильно и регулярно, я поддерживал себя по преимуществу кофе и алкоголем. Все это так, признаю, но что делать – мне приходилось слегка заводить себя, чтобы добиться той резкой желтой ноты, которой я добился этим летом. В конце концов, художник – мужчина непраздный

[97], и не первому встречному бездельнику суждено раз и навсегда сразить его.

Если меня надо заключить в тюрьму или палату для буйнопомешанных – почему бы и нет? Разве Рошфор, а с ним Гюго, Кине и прочие не подали вечный пример жизни в изгнании, а первый – даже на каторге?

Хочу лишь сказать, что все это – за пределами вопроса о болезни и здоровье.

Конечно, человек выходит из себя в похожих случаях – я говорю не «в таких», ибо занимаю куда более низкое и второстепенное место, а «в похожих». Вот первая и последняя причина моего помрачения.

Знаешь ли ты эти строки голландского поэта?

ik ben aan d’aard gehecht

met meer dan aardsche banden

[98].

Вот что я часто испытываю в минуты тревоги – прежде всего, – страдая «душевной» болезнью. Увы, я недостаточно владею своим ремеслом, чтобы выразить себя так, как я хотел бы.

Я останавливаюсь из страха перед повторением приступа и перехожу к другому.

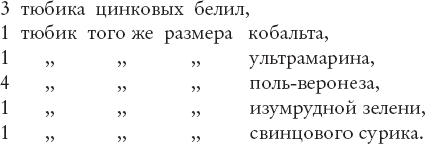

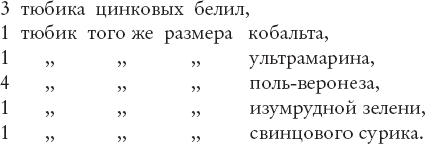

Можешь ли ты мне выслать до своего отъезда

Это для того – если я вдруг найду средство продолжить работу, – чтобы я через короткое время мог снова работать в садах.

Ах, если бы меня ничто не допекало!

Давай хорошенько подумаем, прежде чем перебираться в другое место. Ты видишь, что на юге меня преследуют неудачи, как и на севере. Везде почти одно и то же. Думаю, не сделать ли мне безумие своим ремеслом, как Дега принял обличье нотариуса. Но я не ощущаю в себе достаточно сил для этой роли.

Ты говоришь мне о том, что называешь «подлинным югом». Выше сказано, почему я никогда не отправлюсь туда. Оставляю это по праву тем, кто совершеннее и целостнее меня. Я же годен лишь на то, чтоб быть посредником, кем-то второсортным, мелкой сошкой.

Сколь бы ни были сильны мои чувства или способности к самовыражению, я в том возрасте, когда плотские страсти понемногу угасают, и никогда не смогу выстроить внушительного здания на таком прогнившем и шатком прошлом.