«…так умер – чуть ли не с улыбкой – Эжен Делакруа, из племени великих художников, живший с солнцем в голове и с бурей в сердце, переходивший от воинов к святым, от святых к влюбленным, от влюбленных к тиграм, от тигров к цветам».

Домье – также великий гений.

Милле – живописец целой нации и мест, в которых она обитает.

Возможно, эти великие гении – всего лишь помешанные, и, чтобы иметь безграничное доверие и уважение к ним, надо самому быть помешанным. Ну и пусть – я предпочту свое безумие чужой мудрости.

Прийти к Рембрандту не напрямую – может, это и есть самый прямой путь. Поговорим о Франсе Хальсе. Он никогда не писал Христа, благовестий пастухам, ангелов, распятий и воскресений, никогда не писал обнаженных женщин, сладострастных бестий.

Он писал портреты, и ничего, ничего, ничего больше.

Портреты солдат, собрания офицеров, портреты чиновников, собравшихся ради дел республики, портреты матрон с розовой или желтой кожей, в белых чепцах, в шерсти и черном атласе, обсуждающих бюджет сиротского приюта или богадельни, он писал портреты добрых горожан в семейном кругу – мужчина, женщина, ребенок, – он писал пьяницу, старую торговку рыбой с ухмылкой ведьмы, красивую шлюху-цыганку, младенца в пеленках, лихого дворянина-бонвивана, усатого, в сапогах со шпорами, он писал себя с женой, юных, влюбленных, на дерновой скамье в саду после первой брачной ночи, он писал негодяев и хохочущих мальчишек, он писал музыкантов, он писал толстую кухарку.

Больше он не знал ничего, но это – стоит Дантова Рая, Микеланджело, Рафаэля и даже греков. Это прекрасно, как Золя, но здоровее и веселее, при этом так же живо, ибо его эпоха была здоровее нашей и не такой печальной. А теперь – что такое Рембрандт? Совершенно то же самое: автор портретов. Вот для начала здоровое, широкое, ясное представление, которое следует иметь о двух выдающихся голландцах, стоящих друг друга, прежде чем углубляться в предмет.

Как следует поняв это – всю славную республику, представленную двумя плодовитыми портретистами, воссозданную широкими мазками, – мы оставим очень широкие поля для пейзажей, интерьерных сцен, животных, философских сюжетов.

Но умоляю тебя, следуй этой прямой линии рассуждений, которую я стараюсь представить тебе в очень, очень простом виде.

Впусти в свою голову мастера Франса Хальса, автора портретов жителей целой республики, лихой, живой и бессмертной. Впусти в свою голову такого же великого и универсального мастера портретов жителей Голландской республики Рембрандта Харменса ван Рейна, широкого, натуралистичного и здорового, как и Хальс. Потом мы увидим, как из этого истока, Рембрандта, вытекают непосредственные и истинные ученики: Вермеер Делфтский, Фабрициус, Николас Мас, Питер де Хох, Боль и те, на кого он повлиял: Поттер, Рёйсдаль, Остаде, Терборх. Я упоминаю Фабрициуса, от которого нам остались лишь два полотна; я не упоминаю кучу хороших художников и особенно стекляшки среди бриллиантов, глубоко засевшие в вульгарных французских головах.

Старина Бернар, не выражаюсь ли я на этот раз слишком непонятно? Я хочу, чтобы ты увидел важную и простую вещь – картину человечества или, скорее, целой республики – через посредство обычного портрета. Это прежде всего; позднее – если, касаясь Рембрандта, мы отчасти имеем дело с магией, с Христом и обнаженными женщинами, это очень любопытно – но это не главное. Пусть Бодлер молчит насчет этого, его слова так звонки и так пусты! Будем считать Бодлера тем, кем он является, – современным поэтом, таким как Мюссе, но пусть они отстанут от нас, когда мы говорим о живописи.

Жму руку.

Мне меньше прочих нравится твой рисунок «Сладострастие», зато мне нравится дерево, оно прекрасно смотрится.

655. Br. 1990: 659, CL: B14. Эмилю Бернару. Арль, воскресенье, 5 августа 1888, или около этой даты

Дорогой дружище Бернар,

я заметил, что забыл ответить на твой вопрос о том, остается ли Гоген по-прежнему в Понт-Авене. Да, он по-прежнему там, и если захочешь ему написать, думаю, он будет рад. Все еще есть шанс, что он скоро приедет ко мне, если мы сможем найти где-нибудь денег на дорогу.

Думаю, вопрос о голландцах, которых мы обсуждаем в последние дни, небезынтересен. Когда речь заходит о мужественности, оригинальности, натурализме, очень стоит посмотреть на них.

Но сначала я должен вернуться к тебе, к двум написанным тобой натюрмортам и двум портретам твоей бабки. Создавал ли ты что-нибудь лучше этого, становился ли ты в такой мере самим собой – становился ли ты кем-то? По-моему, нет. Глубокого изучения первого же предмета, который попался под руку, первого же встреченного человека оказалось достаточно, чтобы сотворить нечто значительное. Знаешь ли, отчего мне так понравились эти 3 или 4 этюда? В них есть что-то неслучайное, очень мудрое, что-то крепкое, прочное, уверенное в себе. Ты никогда еще не приближался так к Рембрандту, приятель. Несравненный сфинкс Вермеер Делфтский вынес из мастерской Рембрандта эту абсолютно безупречную технику, которую никто не превзошел. А сейчас… мы сгораем от желания… обрести ее. Знаю, мы работаем и спорим насчет Цвета, как они спорили насчет кьяроскуро и валёров.

Но важны ли эти различия, если в конце концов речь о том, чтобы выразить себя как можно ярче?

Сейчас… ты внимательно изучаешь приемы итальянских и немецких примитивов, символическое значение, которым может обладать абстрактный и мистический рисунок итальянцев. Занимайтесь этим.

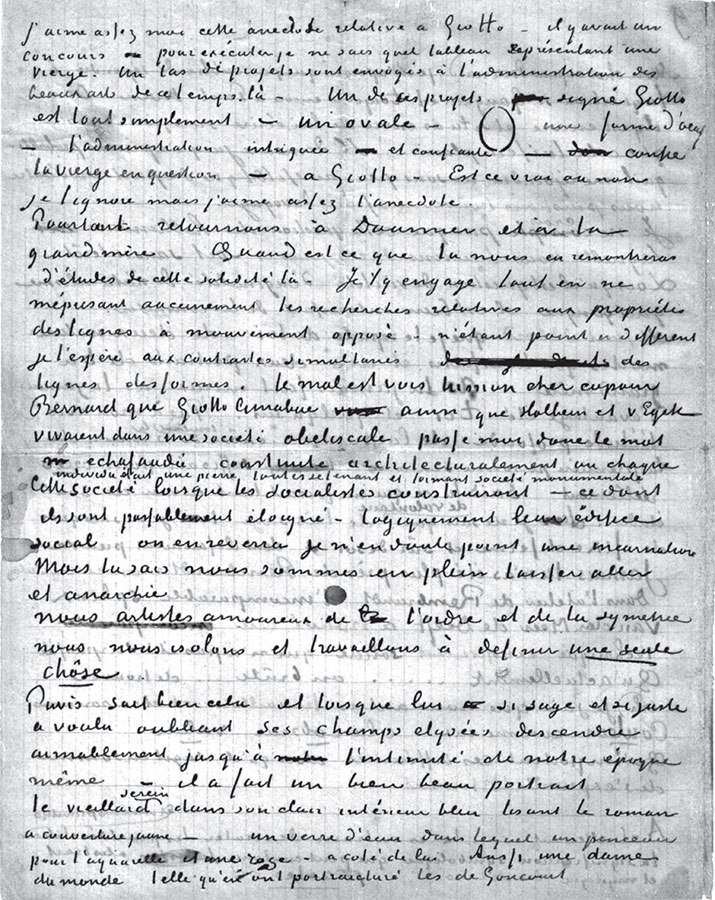

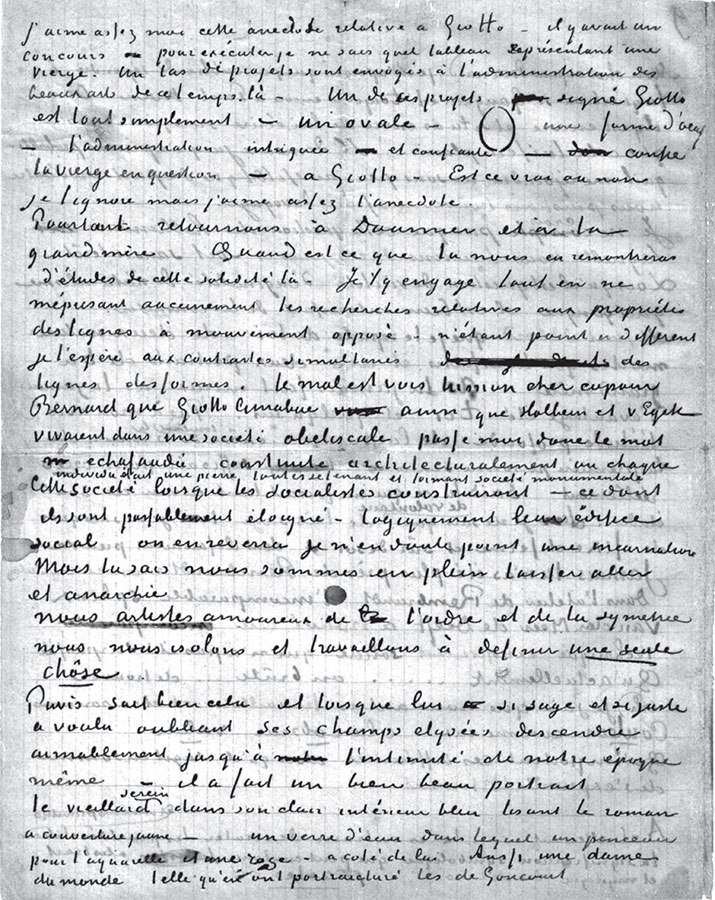

Лично мне очень нравится история про Джотто: объявили конкурс на какую-то картину с изображением Мадонны. Дирекция изящных искусств получила кучу проектов. Один из них, за подписью Джотто, был просто-напросто овалом, яйцеобразной формой. Дирекция, заинтригованная и уверенная в Джотто, доверила Мадонну ему. Не знаю, правда это или нет, но история мне очень нравится.

Рисунок («овал Джотто») в тексте письма 655

Однако вернемся к Домье и твоей бабке. Когда ты покажешь нам больше таких же основательных этюдов? Призываю тебя сделать это, в то же время совершенно не умаляя важности твоих исследований в области свойств линий, расходящихся в противоположных направлениях, – сам будучи, как я надеюсь, неравнодушен к одновременным контрастам линий и форм. Видишь ли, старина Бернар, сложность в том, что Джотто, Чимабуэ, Гольбейн и Ван Эйк жили в обелисковом – прости за выражение – обществе, выстроенном, задуманном как архитектурная конструкция, где каждый человек – это камень и все вместе образуют монументальное общество. Когда социалисты возведут – от чего они довольно далеки – свою логичную социальную конструкцию, мы еще увидим подобное общество, я не сомневаюсь. Но, как ты знаешь, у нас полный разброд и анархия.

Мы, художники, влюбленные в порядок и симметрию, закрываемся от всех и работаем, чтобы объяснить одну-единственную вещь.