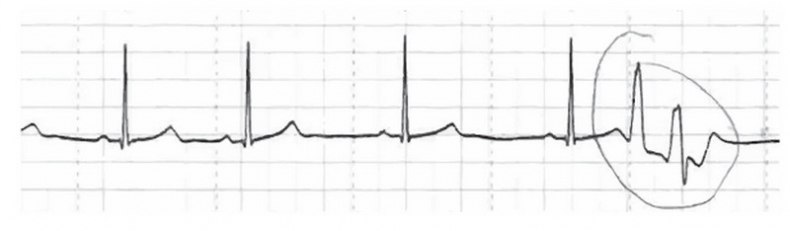

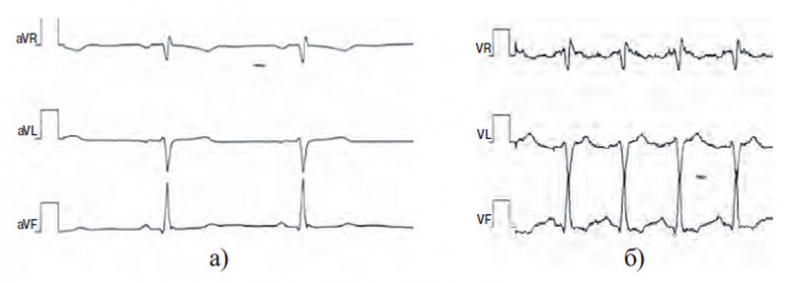

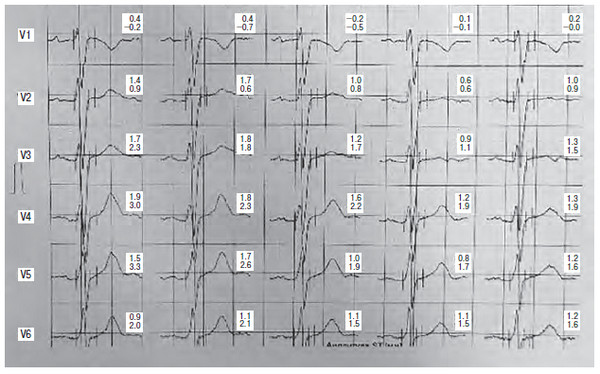

Однако исключение структурной патологии миокарда при нарушениях ритма сердца не должно успокаивать врача. Ниже приведен фрагмент ЭКГ 19-летней биатлонистки, неправильная клиническая трактовка ЭКГ которой – как проявления спортивного сердца – стоила ей жизни (рис. 21).

Рис. 21. Фрагмент ЭКГ 19-летней биатлонистки – этап высшего спортивного мастерства (парные полиморфные желудочковые экстрасистолы)

На аутопсии спортсменки отмечался сетчатый перимускулярный кардиосклероз. Посмертный диагноз – кардиомиопатия неуточненная. При прохождении УМО никаких морфологических и функциональных изменений, в т. ч. снижения работоспособности и спортивных результатов, при жизни у спортсменки не отмечалось.

НРС являются самыми грозными и очевидными проявлениями СКМП. Отсутствие известных нозологий – не повод отпустить спортсмена и разрешить, а тем более порекомендовать ему и дальше заниматься спортом. К сожалению, при работе со спортсменами спортивные врачи регулярно сталкиваются с такими рекомендациями клинических кардиологов (кстати, незаконными ввиду отсутствия такой компетенции в их профессиональном стандарте).

К основным факторам риска возникновения НРС у спортсменов относятся:

► расширение полостей сердца;

► гипертрофия миокарда;

► высокая мобилизация нейроэндокринной сферы, повышение уровня проаритмогенных гормонов и метаболитов;

► снижение вариабельности ритма сердца и симпатикотонический тип его регуляции по данным РКГ, что может привести к возникновению тахиаритмий;

► выраженная парасимпатикотония, которая может способствовать манифестации брадизависимых НРС у спортсменов;

► метаболические изменения, такие как изменение РН крови под действием большого количества лактата, электролитные расстройства;

► структурные нарушения в миокарде, связанные с некрозом кардиомиоцитов на фоне гипоксии и метаболических изменений, что выражается ростом уровня кардиальных ферментов в крови (цитолизом) и выявлением фиброзов миокарда при проведении МРТ сердца;

► очаги хронической инфекции;

► внешние факторы: прием стимулирующих препаратов (кофеин и другие предтренинги), барометрическая гипоксия, высокая температура окружающей среды в сочетании с высокой влажностью и неправильной экипировкой, падение в холодную воду, горячий душ после тренировок и соревнований, недостаточное количество потребляемой жидкости.

Все вышеперечисленные факторы могут привести к возникновению НРС у спортсмена, ведущей этиологией которых будет именно спортивная деятельность.

Предсердные экстрасистолии в статистике НРС в нашем исследовании не учитывались ввиду их отсутствия в уточненных критериях Сиэтла (Sharma S. et al., 2017) и относительной доброкачественности. Тем не менее, их выявление по этапам спортивной подготовки было следующим: у 1,1 % спортсменов – на этапе специализации, у 5,8 % – на этапе совершенствования и у 17,9 % – на этапе высшего спортивного мастерства. По половому признаку достоверных отличий выявлено не было. Отмечалась корреляция с дилатацией предсердий по данным ЭхоКГ, наиболее выраженной на этапе высшего спортивного мастерства (19,5 %, р<0,05), что соответствует данным других исследований (Iskandar A. et al., 2015; D'Ascenzi F. et al., 2019). D. Elliott Adrian et al. (2018) показали, что при тренировке качества выносливости у 20 % спортсменов с большим спортивным стажем отмечается дилатация левого предсердия, выходящая за пределы нормальных популяционных размеров как ответ на длительное увеличение сердечного выброса.

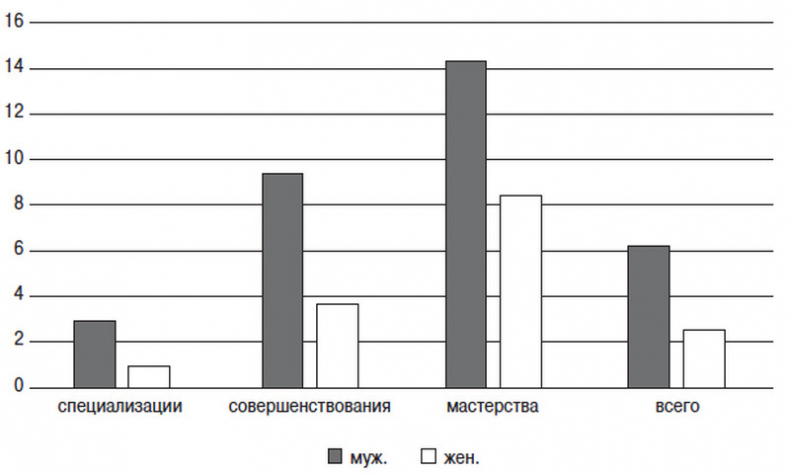

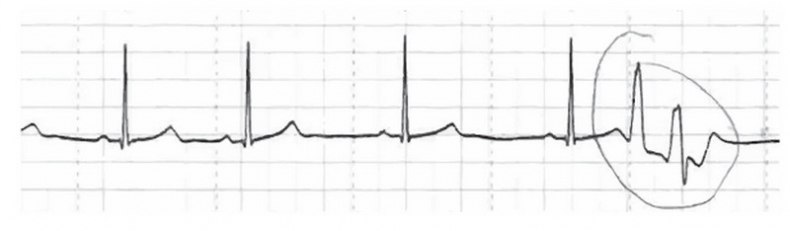

Нарушения процессов реполяризации (инверсии зубцов Т), не связанные с известными кардиомиопатиями, в целом по выборке 2245 спортсменов встречались в 4,5 % случаев, причем у мужчин чаще, чем у женщин (6,2 % против 2,5 % соответственно, р<0,001) (см. рис. 22).

Рис. 22. Частота (в %) выявления нарушений процесса реполяризации (инверсии зубцов Т) в зависимости от этапа спортивной подготовки и пола спортсмена

Отрицательные зубцы Т были выявлены у 2,9 % обследованных мужчин и 1,0 % женщин на этапе специализации (р<0,01), у 9,4 % мужчин и 3,7 % женщин – на этапе совершенствования (р<0,001) и у 14,3 % мужчин и 8,4 % женщин – на этапе высшего спортивного мастерства.

Подобная динамика может быть обусловлена ростом интенсивности нагрузок и метаболических изменений в миокарде, что максимально проявляется на этапе высшего спортивного мастерства и связано с явлениями перетренированности и перенапряжением миокарда, которые усиливаются с увеличением спортивного стажа. При этом уровень перетренированности определяется работой стресс-реализующих систем, в частности – степенью адренергии (нормальная реакция, гиперадренергия (гиперадаптоз), гипоадренергия (маладаптация) и парадоксальная патологическая реакция симпатической нервной системы), которую можно оценить с помощью ритмокардиографии (https://ritm.spbisiz.ru/). Изменения реполяризации также могут быть связаны и с дисэлектролитными расстройствами.

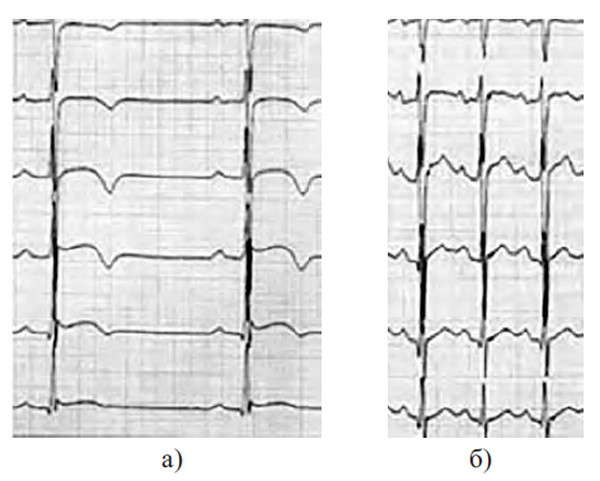

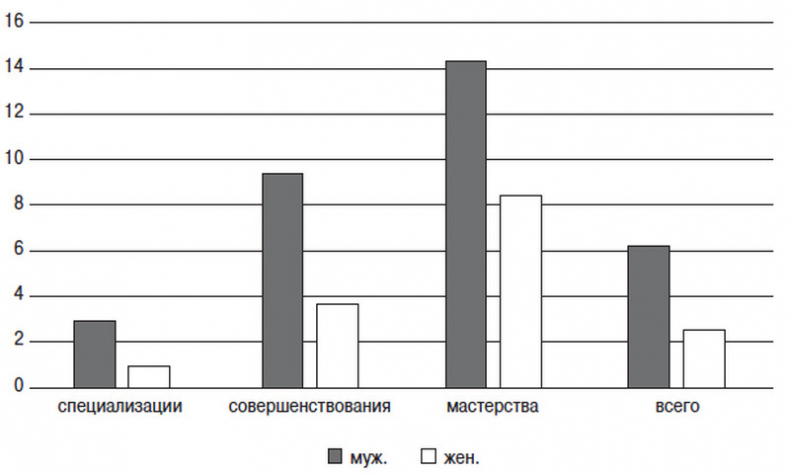

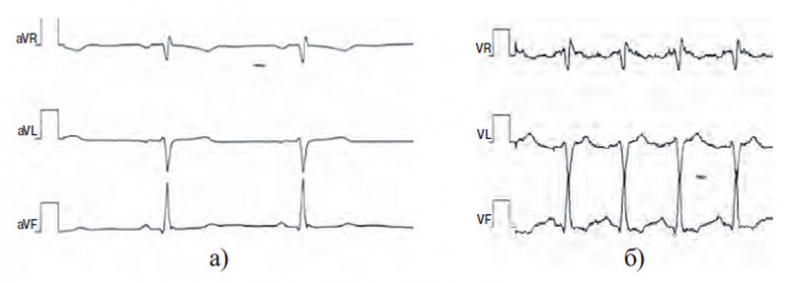

Псевдонормализация T-зубца под нагрузкой не является положительным признаком, а скорее свидетельствует о маладаптации (гипоадренергии в покое) и стимуляции стресс-реализующих систем (адренергии) под действием физического напряжения (см. рис. 23, 24).

Рис. 23. ЭКГ до (а) и во время (б) велоэргометрии у спортсмена 22 лет (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства) с признаками маладаптации на РКГ. Отмечается улучшение процессов реполяризации на нагрузке

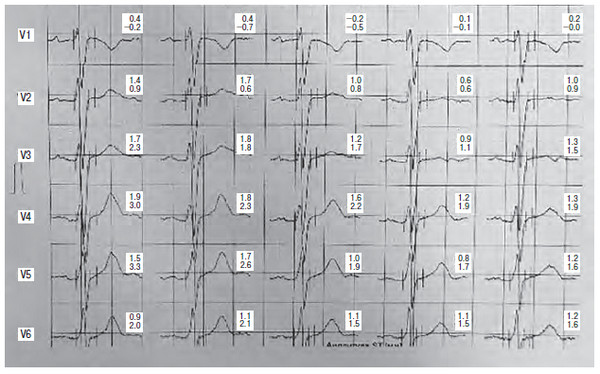

Рис. 24. Нарушения реполяризации V2-V3 в восстановительном периоде после велоэргометрии

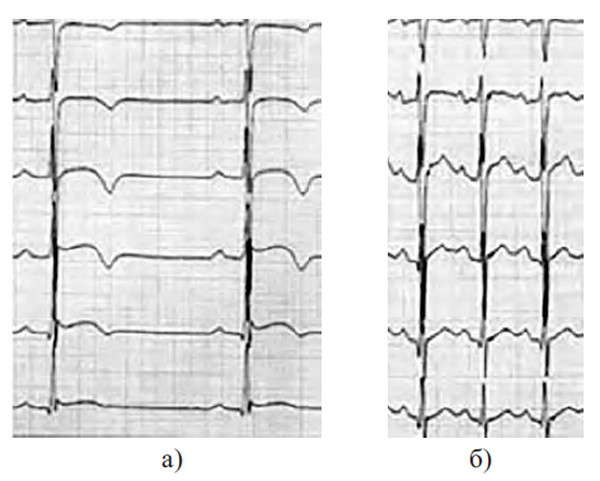

В противоположность этому появление инвертированных зубцов Т на нагрузке чаще отмечается при гиперадаптозе (гиперадренергии) (см. рис. 25).

Рис. 25. ЭКГ до (а) и во время (б) велоэргометрии у спортсмена 18 лет (футбол, этап совершенствования спортивного мастерства) с признаками гиперадаптоза на РКГ. Отмечается нарушение процессов реполяризации в отведении AVF на нагрузке