Византийские настенные рельефы

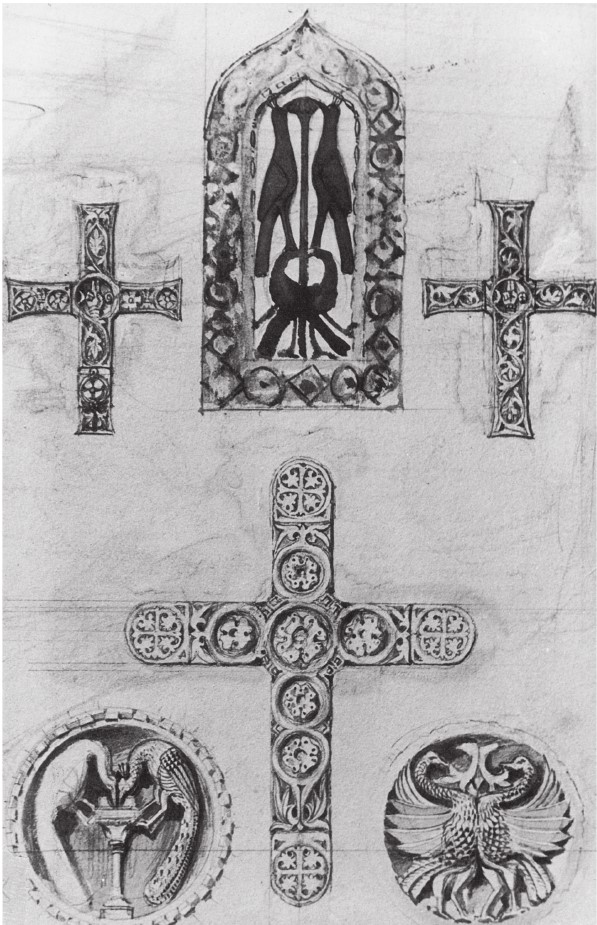

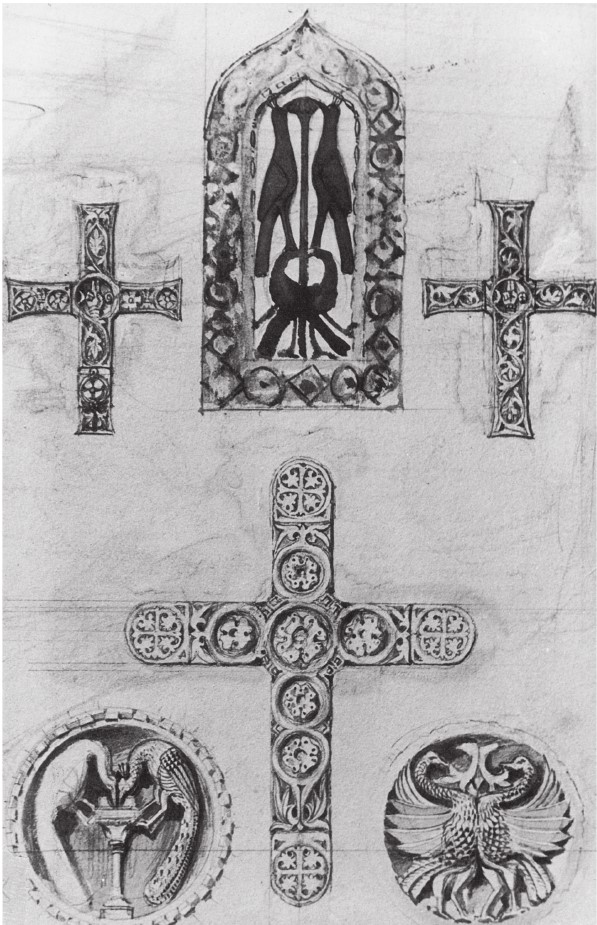

Теперь невозможно сказать, насколько последовательно система цветных и вызолоченных фонов, единая для всех частей собора Св. Марка, использовалась при украшении частных дворцов. Как уже говорилось, время не пощадило их и почти ни одно скульптурное украшение не осталось на первоначальном месте, а что касается мраморных узоров, которые в готический период были перенесены на более поздние здания, то фрагменты их мозаичного фона скорее полностью удаляли, чем реставрировали. Мозаика, являясь одним из самых долговечных видов декоративной отделки, – разумеется, при надлежащем уходе и восстановлении, – может исчезнуть без следа, если оставить ее на милость времени и стихий. Но как бы то ни было, факт остается фактом: и стволы опор, и сами здания облицовывались либо цветным мрамором, либо мрамором с прожилками; капители и рельефы были либо такими же, как сейчас, – из чисто-белого мрамора на фоне мрамора с прожилками, либо, что гораздо вероятнее, в более богатых дворцах фоны выкладывались золотистой смальтой, а в менее богатых – голубой, позолотой же там покрывали только листья и выступающие грани рельефов. Эти более яркие тона оттенялись полосами более глубокого цвета – как правило, чередованием зеленого и багряного в архивольтах (такие полосы и поныне сохранились во дворцах Каза Лоредан и Фондако дей Турки, в доме на Корте дель Ремер возле Риальто, а также в соборе Св. Марка) – и дисками из зеленого серпентина и порфира, которые, вместе с круглыми скульптурными вставками, составляли орнамент, особенно любезный восточной душе и навеянный, вероятно, обычаем развешивать на стенах щиты – как, например, в память о величии древнего Тира. Гармоничное, сладостно-торжественное сочетание красного с различными оттенками зеленого так и осталось любимым цветовым аккордом венецианцев и постоянно использовалось даже в более поздних дворцах, но никогда не выглядело столь совершенным, как в соединении с изысканно-бледной скульптурой византийской эпохи.

Вставки из мрамора на фасаде Каза Лоредан

Такова была юная и прекрасная Венеция, рожденная из бесплодной лагуны и горестей своего народа, – город стройных аркад и сияющих стен, город, пронизанный лазурью и согретый золотом, украшенный белой скульптурой, подобной изморози на ветвях древес, обратившейся в мрамор. Но при всей красоте юности Венеция не была городом беспечных наслаждений. Она еще не излечилась от душевной боли, не утратила глубины религиозного чувства, в котором и состояла вся ее сила. Я не утверждаю, что в большинстве скульптур присутствует некий религиозный смысл, который сегодня трудно разгадать, но нельзя не понимать, каково было умонастроение людей, которые сделали крест главным украшением всех зданий, равно как нельзя не распознать в сюжетах многих второстепенных скульптурных украшений замыслы, чрезвычайно близкие духу раннего христианства. Главное обстоятельство, свидетельствующее о серьезности мышления ранних венецианцев, многим читателям покажется достаточно неожиданным, – это пристрастие к яркому и чистому цвету, которое впоследствии, в измененной форме, приведет к триумфу венецианских школ живописи, но которое в своей абсолютной простоте проявилось только в византийский период, и поэтому, завершая его обзор, необходимо воздать должное значимости упомянутого пристрастия. Дело в том, что все мы недооцениваем благородный и священный характер цвета. Чаще всего о цвете говорят как о подсобном инструменте красоты, мало того – как об источнике чувственного наслаждения. Но это не так. Подобные суждения возникают большей частью от недомыслия; и, если бы те, кто их озвучивает, не поленились задуматься о том, каким бы стал мир, каким бы стало их собственное существование, если бы небо лишилось голубизны, а солнце – золотого сияния, если бы листва перестала быть зеленой, а кровь, проводник жизни, – алой, если бы исчезли румянец щек, темная глубина глаз, блеск волос, если бы перед ними хотя бы на один лишь миг предстали белые человеческие существа в белом мире, они бы сразу поняли, сколь многим обязаны цвету. Ибо из всех Господних даров человеческому зрению именно цвет является самым священным, самым Божественным, самым важным. Мы опрометчиво судим о радостных цветах и грустных цветах, ибо цвет не может быть одновременно и радостным, и хорошим. Всякий хороший цвет до некоторой степени печален, самый приятный – уныл, а чистейшие и мудрейшие умы суть те, что ценят цвет превыше всего.

Я знаю, что многим это покажется странным и особенно изумит тех, кто рассматривал данный предмет главным образом применительно к живописи, ибо типичную цветовую гамму великих венецианских школ не принято называть ни «чистой», ни «печальной», а представление о ее превосходстве чаще связывается с грубостью Рубенса и чувственностью Корреджо и Тициана. Но если взглянуть на искусство шире, это впечатление изменится. Станет ясно, что, во-первых, чем тверже и искреннее вера художника, тем более чистыми и строгими будут его цвета. А во-вторых, обнаружится, что, как только дурной или одержимый чувственностью художник сосредоточивается на цвете, тот моментально поднимает его работы на новый уровень и становится единственным священным и спасительным элементом его творчества. То, как низко позволяли себе иногда опускаться Рубенс и венецианские художники, является следствием их неколебимой уверенности в том, что сила их цвета непременно удержит их от падения. Они хватались за нее одной рукой, как за цепь, спущенную с небес, – другой же при этом зачастую загребая прах и пепел. И наконец, если художник не религиозен, неразумен или непристоен в помыслах, палитра его будет холодной, мрачной и никудышной. Противоположными полюсами искусства в этом отношении являются Фра Анджелико и Сальватор Роза, из коих первый редко улыбался, много плакал, постоянно молился и никогда не позволял себе грязных мыслей. Каждая его картина – драгоценность: цвета драпировок безупречно чисты, разнообразны, как на витраже, смягчены бледностью и подчеркнуты золотым фоном. Сальватор был шутником и вертопрахом, проводил жизнь в кутежах и маскарадах. Но картины его при этом полны ужаса, и основной их цвет – мрачно-серый. Будто искусство настолько тесно связано с вечностью, что черпает свои краски не из жизни, а из ее финала.

И это не все примеры. Я не знаю другого закона, который действовал бы столь неукоснительно, как закон связи чистоты цвета с глубиной и благородством мысли. Поздние фламандские картины, мелкие по замыслу и непристойные по сюжету, всегда скромны по цвету. Ранние же религиозные полотна фламандцев столь же ярки по цвету, сколь и возвышенны по замыслу. Беллини, Франча, Перуджино и им подобные писали в багряной, синей, золотой гамме. Карраччи, Гвидо, Рембрандт и иже с ними – в коричневой и серой. Строители наших великих соборов прятали оконные проемы и скрывали колонны под одинаковыми одеждами из сияющего пурпура. Строители роскошных ренессансных дворцов оставляли их залитыми одним лишь прозрачным холодным светом, сохраняя естественную бледность местного камня.