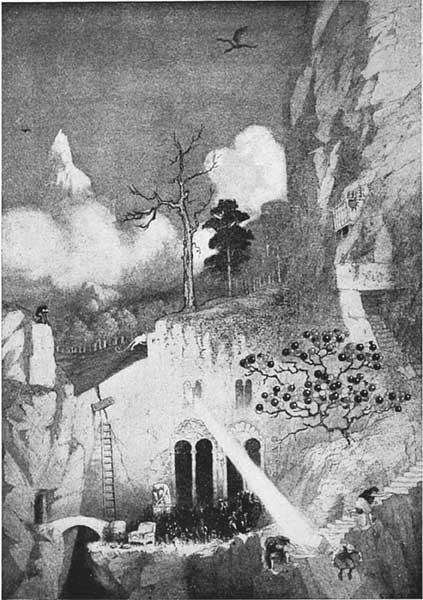

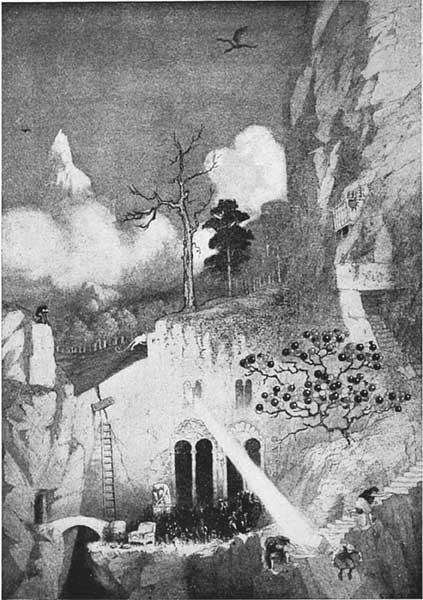

Дверь в скале оказалась открытой. Беззвучно спустились взломщики по холодным ступеням; возглавлял шествие Слит. Аппетитные ягоды удостоились от каждого только жадного взгляда, не более. Страж на пьедестале по-прежнему спал мертвым сном. Слорг взобрался по приставной лестнице, которую добыл Слит (он-то знал, где искать!), к железному зажиму, смыкающему края пропасти Мира, и остался караулить там с зубилом в руке, настороженно прислушиваясь в ожидании тревожного сигнала, в то время как друзья его проникли внутрь; все было тихо. Вскорости Слит и Сиппи отыскали золоченый ларец; казалось, все шло как задумано, оставалось только проверить, тот ли это ларец, и бежать с ним вместе из этого жуткого места. Укрывшись за пьедесталом, так близко от стража, что можно было ощутить исходящее от него тепло, от которого, как ни парадоксально, кровь стыла в жилах, грабители сломали изумрудную застежку, открыли золоченый ларец и принялись читать при вспышках искр, что умел добыть хитроумный Слит, – даже этот жалкий свет приходилось закрывать своим телом. Какова же была их радость даже в этот роковой миг, когда, затаившись между стражем и пропастью, взломщики обнаружили, что в ларце содержатся пятнадцать неподражаемых од, написанных алкеевой строфой

[19], пять сонетов, прекраснее которых не знал мир, девять баллад в провансальском стиле, что не имели себе равных в сокровищницах смертных, поэма из двадцати восьми совершенных катренов, посвященная мотыльку, образчик белого стиха, насчитывающий свыше ста строк и далеко превосходящий все созданное доселе человеком, и пятнадцать лирических стихотворений, цену которым не посмел бы назначить ни один купец. Грабителям тут же страстно захотелось прочесть все сначала, ибо стихи эти вызывали на глазах человека слезы радости, и пробуждали дорогие воспоминания детства, и вновь заставляли звучать ласковые голоса из далеких усыпальниц. Но Слит повелительно указал на дорогу, по которой они пришли, и погасил свет; и Слорг и Сиппи вздохнули, а затем взяли в руки ларец.

Страж по-прежнему спал тем самым сном, что длился вот уже тысячу лет.

Уже уходя, грабители завидели уютное кресло у самого края Мира, в котором еще недавно сиживал Владелец Ларца, с вопиющим эгоизмом наслаждаясь в одиночестве самыми прекрасными стихами и песнями, что когда-либо создавало воображение поэта.

В полной тишине дошли они до подножия лестницы; и случилось так, что, когда все трое были уже почти в безопасности, в самый темный час ночи чья-то рука зажгла в верхних покоях наводящий ужас свет – зажгла совершенно беззвучно.

На краю мира

Сперва можно было подумать, что это самый обычный свет, хотя в подобный момент он вполне мог оказаться роковым. Но когда он, словно глаз, стал поворачиваться, не выпуская грабителей из поля зрения, и, следя за ними, становился все багровее и багровее, – тогда всякий оптимизм обратился в отчаяние.

И Сиппи крайне неосмотрительно обратился в бегство, а Слорг столь же необдуманно попытался спрятаться; но Слит, который хорошо знал, для чего зажжен был свет в этой потаенной верхней зале и кто зажег его, спрыгнул с края Мира и падает вниз и по сей день, все дальше удаляясь от нас сквозь непроглядную тьму пропасти.

Неправедные молитвы Помбо-идолопоклонника

Идолопоклонник Помбо молился богу Аммузу, прося его исполнить одну простую, но очень важную просьбу, которую без труда мог исполнить даже идол из слоновой кости, но Аммуз не откликнулся на его мольбу. Тогда Помбо стал молиться Тарме, надеясь, что он-то исполнит его простое желание, хотя бы и вопреки воле Аммуза, однако поступком этим Помбо нарушил божественную этику, ибо Тарма был дружен с Аммузом. И Тарма тоже не отозвался. После этого Помбо молился бесперечь, молился всем богам, потому что хоть и просил он об очень простой вещи, но вещь эта была совершенно необходима любому человеку. Но все боги – и те, что были древнее Аммуза, и те, что были его моложе и потому пользовались большей известностью и уважением, – все они отвергли его простую молитву. Он молился всем богам по очереди, но ни один не слышал его, а Помбо поначалу даже не задумывался об этом странном и неуловимом предмете – божественной этике, преступить которую он требовал то у одного, то у другого бога. Мысль об этом пришла ему в голову совершенно внезапно, когда он молился пятидесятому по счету идолу – божку из зеленого нефрита, которому поклоняются китайцы; тут Помбо догадался, что все боги в заговоре против него, и тогда он проклял день и час своего рождения и заплакал, не сомневаясь, что теперь-то он наверняка пропал.

С тех пор его часто можно было встретить во всех районах Лондона, где он обходил одну за другой антикварные лавочки и магазины, в которых торговали идолами из кости и камня, ибо, подобно многим людям своей расы, Помбо обитал именно в Лондоне, хотя родился он в Бирме – среди тех, кто почитает священными воды Ганга. В самые промозглые и холодные ноябрьские вечера Помбо прижимался изможденным лицом к освещенным витринам лавочек, обращаясь со своей нуждой к какому-нибудь безразлично-спокойному идолу, сидящему, скрестив ноги, за холодным стеклом, и стоял он так до тех пор, пока полисмен не прогонял его. Когда магазины закрывались, Помбо возвращался в свою полутемную комнатку в той части Лондона, где не часто услышишь английскую речь, и молился идолам, которые стояли в его жилище.

Когда его простую, но очень важную просьбу не услышали идолы ни в музеях, ни в аукционных залах, ни в пыльных лавках старьевщиков, Помбо купил щепотку ладана и сжег его на жаровне перед своими дешевыми идолами, наигрывая для них на инструменте, при помощи которого заклинатели заклинают змей. Но боги продолжали цепляться за свою этику.

Знал ли Помбо об этой этике, да посчитал ее пустячной по сравнению со своей нуждой, а может быть, именно его нужда, превратившись со временем в черное отчаяние, затмила ему разум, – этого я не знаю, но в конце концов Помбо-идолопоклонник внезапно схватил палку и превратился в воинствующего атеиста.

Вскоре атеист Помбо вышел из дома, оставив поверженных идолов покрываться пылью и этим уравняв их с Человеком, и отправился к самому известному и почитаемому идолопоклоннику, который сам вырезал идолов из ценных пород камня. Ему-то он и рассказал о своей беде.

Главный идолопоклонник упрекнул Помбо, что он разрушил изваяния своих богов, потому что «разве не были они созданы руками человеческими?», и, сказав так, он долго и со знанием дела толковал о самих идолах и об их божественной этике, так что Помбо стало совершенно ясно, как он пытался ее нарушить. Закончил же он тем, что теперь ни один идол во всем белом свете не станет слушать молитв Помбо. Услышав эти слова, Помбо заплакал, и, горько стеная, бранил он костяных идолов и идолов из зеленоватого нефрита, а заодно и руки человеческие, которые их создали, но пуще всего проклинал Помбо божественную этику, которая, как он утверждал, погубила ни в чем не повинного человека. Он так долго и горько рыдал и плакал, что в конце концов главный идолопоклонник перестал трудиться над новым каменным истуканом, которого он вырезал из яшмы для одного царя, коему надоело поклоняться богу Вошу, и пожалел Помбо, шепнув ему, что хотя теперь ни один бог во всем мире не станет слушать его молитв, однако за краем мира есть один бог со скверной репутацией, и что вот этот-то бог, не желая ничего знать о законах божественной этики, исполняет порой такие просьбы, о которых уважаемые боги не хотят и слышать.