«В Московской Руси, поскольку она возглавляла патриотическую борьбу против монголо-татарского ига, в XIV–XV вв. были благоприятные условия для Предвозрождения. Но в XVI в., когда важнейшее условие для ренессансного развития – национальное объединение – было достигнуто, деспотизм царского государства и православной церкви, бывшей в Московии государственной, препятствовал быстрому экономическому и культурному развитию, изолировал Московскую Русь, затормаживал и сковывал ренессансные процессы».

Иначе говоря, все было б очень хорошо, когда бы не было так плохо. Была Русь под игом (плохо), но имела благоприятные условия для «Предвозрождения» (хорошо). Сбросила Русь иго и объединилась (хорошо), затормозились ренессансные процессы (плохо).

Что же из всего этого следует? Можно ли сделать рациональный вывод из множества путаных, а то и просто невероятных сведений? Можно. Причем вывод достаточно простой: надо не только летописи читать, а шире смотреть на проблему.

Действительно, Овидия на Руси никто не «возрождал», и мы не найдем здесь произведений типа элегий Максимиана Этрусского. Но ведь Русь – не Италия. Мы утверждаем, что Максимиан в конце XIV или в XV веке писал в стиле Овидия, творившего в конце XIII или начале XIV века, и оба они были представителями одной культуры. А на Руси своя культура, и, как вы очень скоро увидите, процессы на территории нашей страны, если говорить о литературном развитии, вполне сходны с европейскими. Пусть и с запаздыванием, но к своему Возрождению Русь пришла – с А. С. Пушкиным. И это подтверждает наш вывод, что термин «возрождение» следует применять к возрождению национальных культур, пострадавших в Средневековье. Овидию же, как представителю иной культуры, на Руси только подражали (а не возрождали), и то достаточно поздно.

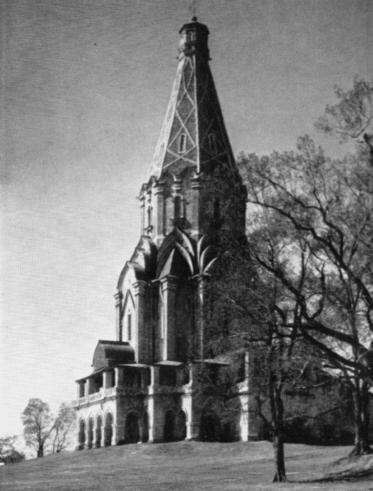

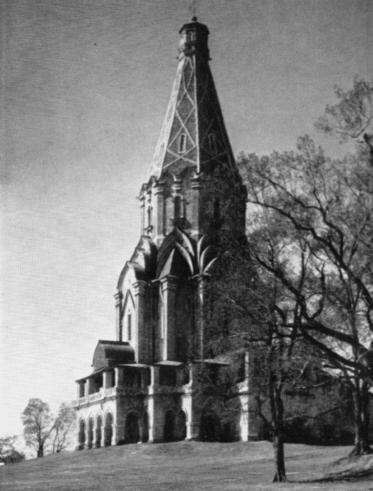

Церковь Вознесения в Коломенском. 1532 год.

В Европе никакой литературы, если не считать за таковую разрозненные записи, ранее XII века нет, а так называемые античные писатели жили и творили позже этого времени. И в этом же русле находится наша отечественная литература. Мы здесь не будем ничего цитировать из произведений писателей, потому что, слава Богу, русскую литературу пока еще преподают в школах, а бегло перечислим, что имеется в мировой сокровищнице из нашей словесности.

1037–1050. Иларион, «Слово о законе и благодати». Изборник Святослава. Феодосий Печерский, «Слово о вере варяжской».

«Хождение» игумена Даниила (1106–1108) повествует, как автор был приветливо принят иерусалимским королем-крестоносцем Балдуином I.

Владимир Мономах (1053–1125), «Поучение» (ок. 1117). Нестор-монах, «Житие Феодосия Печерского», «Чтение о житии Бориса и Глеба», «Повесть временных лет» (1113–1118).

Появляется ряд былин. Змееборец Добрыня спасает Забаву. По мнению литературоведов, текст содержит переклички с англосаксонским эпосом («Беовульф»), греческим (Персей и Андромеда), германо-скандинавским (Зигфрид), исландским (Сигурд), византийским и южно-славянским. Вообще борьба с драконами – излюбленный сюжет средневековой европейской литературы.

В Истории всемирной литературы сообщается, что «Проповедник Климент Смолятич в «Послании» к пресвитеру Фоме отклонял упрек последнего, что он пишет «от Омира (Гомера) и от Аристотеля, и от Платона», и отстаивал право писателя на символическое толкование Библии, так что это XIV век или позже.

«Слово о полку Игореве» (1185–1187).

О «Слове» скажем подробнее. Созвучия, найденные литературоведами: Ярославна сходна с Брамимондой («Песнь о Роланде») и Либгардой («Сказание о Вольфдитрихе»).

А. Робинсон: «Древнегерманский, скандинавский и англосаксонский эпосы хранили память о западно-восточных, римско-гуннских и готско-гуннских войнах. (Тысячелетняя память без письменных источников! Вот бы такую нашим историкам.) Таковы основные закономерности западно-восточных взаимосвязей в области сюжетосложения и символизации в европейском раннефеодальном эпосе, в сферу которых входило и «Слово о полку Игореве». Затем упоминаются циклы Гильома Оранжского и Доона де Майанса и другой раннефеодальный эпос, поскольку «по сюжетной ситуации, настроению и поэтической структуре, напоминающей четырехчастное строфическое членение с единообразными зачинами, заклинание Ярославны типологически приближается к этим западным песням и служит их своего рода архаическим преддверием».

Также пишут, что по ряду признаков «Слово» созвучно с «Песнью о моем Сиде». А «Песнь о Сиде» (Испания, XII век) сравнивают с «Илиадой», причем все перечисленные литературоведами стилистические черты поддаются имитации, и не исключено, что «Песнь о моем Сиде» – стилизация эпохи Возрождения.

«Слово» вступило в прямое противоречие с литературным процессом второй половины XII века… В «Слове» нет типичной для современного ему летописания религиозно-провиденциальной концепции…» (здесь и дальше Д. С. Лихачев). Неспроста не утихают споры о «Слове»! Оно тоже может оказаться стилизацией, например XVI века. Интересно, что подражанием «Слову» считается «Задонщина», написанная в XV веке. А не наоборот ли?

«Повесть временных лет», Нестор, XII век, – наверняка написана позже даже XVI века.

«Рассказы летописи о мести княгини Ольги древлянам за убийство ее мужа Игоря насыщены фольклорными мотивами многих народов… Подобные рассказы изложены Титом Ливием в повествовании о Ганнибале, в исландской саге о Харальде Суровом (зяте Ярослава), в монгольской летописи о Чингисхане».

В XIII веке появилось «Слово о погибели Русской земли»:

«Слово о погибели…» типологически соотносится с некоторыми из античных и средневековых памятников, воспевавших в более или менее сходных образах свое отечество. Таково описание Италийского полуострова в «Естественной истории» Плиния Старшего (I в.), Галилеи – в греческом тексте и в древнерусском переводе «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия (I в.), Испании в «Испанской истории и великой общей истории» (XIII в.)».

I век и XIII век – одна и та же линия № 5.

В XIV веке, как почти везде в Европе, мы видим на Руси новый стиль: «плетение словес».

«В поисках опоры для своего культурного возрождения русские, как и другие европейские народы, обращаются к древности, но не к древности классической (Греция, Рим), а к своей национальной. И в этом следует видеть главную особенность русского Предвозрождения», – пишет Д. С. Лихачев. В том-то и дело, что в этом нет ничего особенного, потому что «классическая древность» – это и есть нормальное европейское Средневековье. И другие народы точно так же обращаются с конца XIV века к своей национальной классике, появляется множество стилизаций «под Средневековье» и на Руси, и в Европе, и даже в Индии и Китае.

«Этот повышенный интерес к «своей античности» – к древнему Киеву, к старому Владимиру, к старому Новгороду – отразился в усиленной работе исторической мысли… в обостренном внимании к произведениям XI – начала XIII в.».