Моему отцу Аделину Фьорато, истинному человеку эпохи Возрождения

ГЛАВА 1

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

Не имеет смысла называть вам мое имя, ибо я вот-вот умру.

Вместо этого позвольте мне назвать вам ее имя — Симонетта ди Саронно. Для меня оно всегда звучало словно дивная музыкальная фраза или поэтическая строка. Это имя обладает чарующей мелодичностью, и легкая поступь составляющих его слов вполне соответствует их значению.

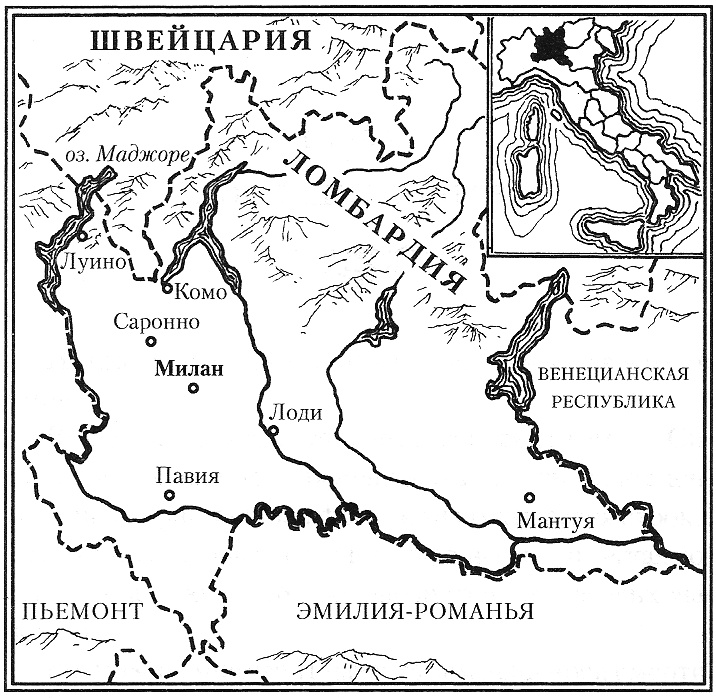

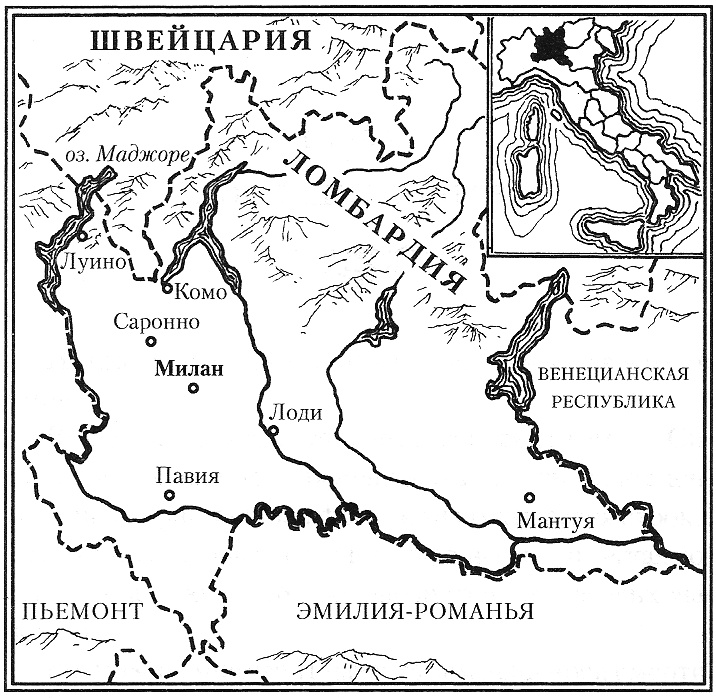

Возможно, мне стоит назвать вам день моей смерти: 24 февраля, год 1525-й от Рождества Христова. И в этот день я лежу на земле где-то в полях Ломбардии близ города Павия.

Голову я повернуть уже не в силах и могу только водить глазами. Снежинки, падая прямо в мои воспаленные глазницы, тут же тают, и я смаргиваю капли растаявшего снега, точно слезы. Сквозь снежные хлопья и клубы пара, которыми окутаны разгоряченные солдаты, я вижу, что мой Грегорио — какой все-таки великолепный оруженосец! — все еще сражается. Он оборачивается ко мне, и в глазах его застыл страх — вид у меня, должно быть, весьма прискорбный. Я вижу, как шевелятся его губы, произнося мое имя, но ничего не слышу. Битва вокруг разгорается все яростнее, но я слышу лишь стук собственной крови в ушах и не могу расслышать даже злобного рявканья того страшного нового оружия, которое меня и убило. Противник у Грегорио серьезный и требует внимания. Моему оруженосцу попросту некогда жалеть меня, коли он хочет спасти свою шкуру. Впрочем, он любит меня всем сердцем. Но сейчас он без устали наносит рубящие удары направо и налево, и в этих ударах куда больше ожесточения, чем мастерства, однако он все еще держится, а я, его господин, уже валяюсь на земле, сраженный наповал. Ах, как бы мне хотелось, чтобы Грегорио остался в живых, чтобы он еще раз увидел восход солнца. А возможно, и рассказал возлюбленной жене моей, что смерть я встретил достойно. Я по-прежнему различаю на плаще своего оруженосца наш фамильный герб, хотя герб этот весь перепачкан кровью и почти оторван. Я вглядываюсь внимательней: ну да, три серебряных овала на лазурном поле. Как приятно сознавать, что мои предки, занося наш герб в общий реестр, под овалами подразумевали орехи из нашей фамильной миндальной рощи. Хорошо бы это было последним, что я увижу в жизни. И я, еще раз пересчитав три серебристых овала, навсегда закрываю глаза.

Однако я еще что-то чувствую. Видно, рано меня считать мертвым. Слабо шевельнув правой рукой, я нащупываю рукоять своей шпаги. Эта шпага раньше принадлежала моему отцу. Она так и лежит там, где выпала у меня из рук. Я крепче сжимаю рукоять — такую знакомую, привычную, покрытую бесчисленными вмятинами после стольких битв. Откуда я мог знать, что толку от этой заслуженной шпаги будет не больше, чем от легкого перышка? Теперь все переменилось. И это моя последняя битва. Старые способы ведения боя умирают, как и я сам. Но все-таки это красиво, когда солдат умирает со шпагой в руке.

Ну вот, теперь я готов. И тут мысли мои перескакивают с той руки, что сжимает сейчас рукоять шпаги, на ее руку — ибо ее руки удивительно красивы, красивее у нее только лицо. Эти руки белые, с длинными изящными пальцами, но несколько необычной формы: указательный, средний и безымянный пальцы — одинаковой длины. Я помню, какими прохладными были ее руки, когда она касалась моего лба, и сейчас память моя услужливо воскрешает это прикосновение. Всего двенадцать месяцев назад ее пальцы покоились там, охлаждая мой пылающий лоб, когда я подхватил гнилую горячку. Она гладила мое лицо, целовала его, и губы ее, нежно касавшиеся моей воспаленной кожи, казались холодными, как эти снежные хлопья, что сейчас целуют мои лоб и щеки. Я приоткрываю губы, желая ощутить этот прощальный поцелуй, и снежинки залетают мне в рот, принося блаженную свежесть и прохладу. И я вспоминаю, как однажды она взяла лимон и, разрезав его пополам, выдавила сок прямо мне в рот, чтобы я поскорее выздоравливал. Было ужасно кисло, но она все делала с такой любовью, что это смягчило, подсластило даже остроту лимонного сока, имевшего какой-то странный, металлический привкус, такой же, как у моей шпаги, которую я сегодня утром целовал перед тем, как повести своих людей в бой. Я и сейчас чувствую во рту этот привкус. Только это не сок лимона. Это привкус крови. Моей крови. И рот мой полон ею. Все, теперь мне конец. Ну что ж, позвольте же мне в последний раз произнести ее имя.

Симонетта ди Саронно.

ГЛАВА 2

ШПАГА И АРКЕБУЗА

Симонетта ди Саронно сидела у залитого солнцем окна и в его высокой квадратной раме казалась жителям Саронно истинным ангелом во плоти. Они часто ее там видели. Почти каждый день она сидела на подоконнике, глядя в подзорную трубу вниз, на дорогу.

Вилла Кастелло, изящное прямоугольное строение, высилась в гордом одиночестве на холме, чуть в стороне от города — как говорится в пословице: una passeggiata lunga, ma una cavalcata corta.

[1]

Здание возвели как раз там, где равнину Ломбардии начинали сменять холмистые предгорья, и возвышенность, на которой был построен этот замок-вилла, не только придавала ему величественный вид, но и делала доминантой раскинувшегося внизу городка. Виллу с ее красновато-золотистыми стенами, элегантными белыми портиками и прекрасными широкими окнами было хорошо видно с центральной городской площади. Эта вилла многих восхищала и для многих, возможно, служила даже объектом зависти, впрочем, ее высокие ворота всегда были открыты для всех. Торговцы и всевозможные просители, протоптавшие прямо через роскошный огород и тенистый парк длинную извилистую тропку к ее дверям, могли быть уверены: они непременно услышат от тамошних слуг, что их просьбы удовлетворены наилучшим образом благодаря великодушию хозяина виллы и его супруги. Таким образом, эта вилла как бы воплощала в себе лучшие качества семейства ди Саронно. Ее хозяева, живя не в самом городе, но достаточно близко от него, никогда не забывали о своих феодальных обязанностях, оставаясь при этом вдалеке от суеты городской жизни.

Окно Симонетты можно было увидеть с дороги, ведущей в Комо. Грязные дорожные колеи, извиваясь, тянулись вверх, к окаймленным снегами горным вершинам и озерам с зеркально-чистой водой. Поставщики всевозможной снеди, купцы, бродячие торговцы и водовозы, поднимаясь по этой дороге, каждый день видели в окне хозяйку виллы. Прежде это вполне могло бы послужить темой для анекдота или забавной истории, но в нынешние трудные времена причин для смеха почти не было. Слишком многие здешние мужчины ушли на войну да так и не вернулись с поля брани. Причем воевали они отнюдь не за свободу родной Ломбардии. Скорее, эти бесконечные войны имели отношения к переделу мира, к великим правителям и их весьма низким целям. Это Папа Римский, король Франции и жадный император.

[2]

Маленький, но процветающий шафрановый городок Саронно, пристроившийся между великолепным Миланом и прелестными серебристыми горами, ныне был весь изранен, а отчасти и разрушен затянувшимся военным конфликтом. Грубые солдатские башмаки шаркали по плитам городской площади, стальные шпоры наездников со звоном высекали искры из нагретых солнцем каменных стен зданий, когда по улицам в вихре праведности проносилась то французская кавалерия, то кавалерия Империи. В общем, добропорядочные жители Саронно хорошо понимали, чего ждет Симонетта. Кроме того, чувства столь знатной синьоры лишний раз возвеличивали ее в глазах простых людей, ибо она, хозяйка города, испытывала те же простые человеческие страдания, что и остальные женщины — матери, жены, дочери ушедших на войну солдат. И они, разумеется, не могли не заметить, что, даже когда пришел тот день, которого Симонетта так боялась, она по-прежнему день и ночь просиживала у окна, надеясь, что ее любимый все-таки вернется домой.