Глядя на крест, Одинцов истово перекрестился тремя перстами.

Двоеперстно закрестился Никифор Андронович, а Маса сложил ладони, зажмурился и

стал нараспев читать сутру, отгоняющую демонов.

Эраст Петрович этой межконфессиональной панихиды не видел.

Повернувшись к молящимся спиной, он смотрел на поляну, по

которой лучами во все стороны протянулись лыжные и санные следы: налево – к

реке, направо – к озеру, наискось – к берёзовому лесу, прямо – к ельнику.

Вдруг Фандорин вздрогнул.

На снегу, шагах в пятнадцати от обвалившейся мины, алело

пятно. Неужто кто-то из детей ранен?

Прихрамывая, он быстро сделал несколько шагов.

Остановился. Улыбнулся.

Это была маленькая красная варежка на оборванной тесёмке.

Узница башни или

Краткий, но прекрасный путь трёх мудрых

Узница башни

(Из записок Джона Хэмиша Уотсона)

I

Пакетбот входил в бухту Сен-Мало, словно в разинутую пасть

библейского Левиафана. Вереница каменистых островков, увенчанных старинными

фортами, была похожа на оскаленные клыки, готовые сомкнуться и раскусить наш

маленький пароход. Шпиль городской колокольни, высунувшийся из серого тумана,

походил на острое жало. Я стоял на палубе, озирая этот негостеприимный

ландшафт, и ёжился в своём пальто из плотной, пропитанной каучуком ткани. Было

сыро, промозгло, ветер швырял в лицо солёные брызги. Тусклый день, забрезживший

всего какой-нибудь час назад, казалось, спешит побыстрее закончиться.

А день, между тем, был не обычный – самый последний в году,

а может быть, и в столетии. На сей счёт у нас с Холмсом мнения разошлись.

Сколько я ему ни доказывал, что весь следующий год тоже будет относиться к

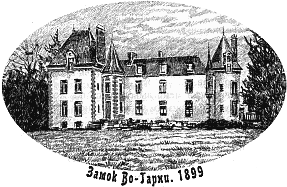

девятнадцатому столетию, он остался при своём суждении. С 1899 годом старая

эпоха заканчивается, говорил Холмс. «Тысяча восемьсот» – это Байрон и Наполеон,

кринолины и лорнеты, «Севильский цирюльник» и «Правь, Британия». С 1 января

начнётся эра «тысяча девятьсот», и в ней всё будет иначе. Уж в этом-то он был

определённо прав.

Из задумчивости меня вывела реплика Холмса, стоявшего рядом

и с видимым удовольствием втягивавшего холодный воздух.

– Признаться, я рад, что мы сбежали из Лондона. Терпеть

не могу новогоднюю ночь. Самый отвратительный момент года, ещё хуже Рождества!

Даже преступлений не совершается. Злодеи, как правило, сентиментальны – любят

посидеть при свечах у накрытого стола и попеть сиропными голосами про

трень-брень-колокольчики. – Он тяжко вздохнул. – Знаете, Уотсон, я

никогда не чувствую себя таким одиноким, как в новый год. Запираюсь у себя,

гашу свет и пиликаю на скрипке… В прежние времена на помощь приходил опиум.

Однако с тех пор, как вы научно доказали мне вредоносность воздействия

алкалоидов на аналитическую функцию мозга, я лишился единственной возможности хоть

на время сбрасывать с себя постылые путы земного притяжения… Вы только

посмотрите, какой славный вид! – воскликнул он, и я лишний раз подивился,

как причудливо сочетаются в этом человеке неукоснительная рациональность мысли

и абсолютная непоследовательность настроений.

Вид серого города, сливающегося с пепельным морем и с небом

того же безжизненного оттенка, отнюдь не казался мне славным. Это была

крепость, высеченная в скалах небольшого острова. Из-за мрачных стен, о

подножие которых бились волны, торчали крыши тесно сгрудившихся домов. Их

мокрая черепица блестела, словно чешуя дракона. Возможно, летом, в хорошую

погоду, Сен-Мало смотрелся более приветливо, но в хмурый декабрьский день город

выглядел довольно зловеще, и у меня вдруг сжалось сердце – то ли от странного

волнения, то ли от недоброго предчувствия, я и сам толком не понял.

– Я не знал, что Сен-Мало стоит на острове, –

небрежно сказал я, осердившись на собственную впечатлительность. Мужчине сорока

семи лет, всякое повидавшему на своём веку, она не к лицу. К тому же я

неоднократно имел возможность убедиться, как мало доверия заслуживают эти так

называемые прозрения, обычно вызываемые перепадом артериального давления или

несварением желудка.

– Это полуостров, Уотсон. Он соединён с материком узеньким

перешейком. Неприступнейшая крепость, которую мы, англичане, на протяжении

веков тщетно пытались взять штурмом, – тоном заправского лектора стал

рассказывать мой друг. – Здесь находилось гнездо дерзких корсаров,

грабивших неприятельские суда по всем морям и океанам. Они называли себя не

французами, а малуанцами, совершенно особой нацией, которая не признает никакой

власти кроме Бога и Удачи. Вы знаете, что такое «чёрный юмор»?

– Декадентское направление в литературе, весьма

неприятное, – ответил я, имея все основания полагать, что уж в чём-чем, а

в изящной словесности я гораздо осведомленнее Холмса. – Это когда страшное

оборачивают смешным.

– Вот-вот. Сен-Мало можно считать родиной чёрного

юмора.

– В самом деле?

Глядя на угрюмые бастионы бывшего корсарского логова,

поверить в это было непросто.

– Довольно посмотреть на имена здешних улиц. Одна из

них называется Танцующий Кот. В восемнадцатом веке наши соотечественники,

пытаясь захватить город, устроили у его стен грандиозный взрыв, от которого

морская вода поднялась вверх на сотни метров и обнажилось дно. Поразительным

образом в городе никто не пострадал – кроме некоего кота, которого несколько

раз перевернуло взрывной волной и расшибло в лепёшку… А вон там, слева от

собора, расположена улочка, на которой в семнадцатом столетии погиб один

влюблённый капитан. Ночью выходить из домов строго-настрого запрещалось, на

улицу выпускали свирепых сторожевых псов, натасканных бросаться на людей. Но

храбрый капитан решил рискнуть. Отправился на свидание и был разорван собаками

на куски. Боккаччо сочинил бы об этой печальной истории слезливую новеллу,

Шекспир написал бы трагедию. Малуанцы же увековечили память злосчастного Ромео

на свой лад. С тех пор тот закоулок называется Улица Толстой Лодыжки.

– Господи, Холмс! – воскликнул я. – Я не

устаю поражаться, сколько самых невероятных сведений хранит ваша память. Вплоть

до названия улиц в провинциальном бретонском городишке!

Он ответил мне не сразу, а когда заговорил, то глядел

куда-то в сторону, где виднелись смутные очертания пустынного берега.

– Вам известно, Уотсон, что моя бабка была

француженкой. Неподалёку отсюда находилась её вилла, так что я знаю эти места.

Однако мы причаливаем. Вы уже уложили свой чудесный чемодан?