Как выяснилось, той ночью Изабель собиралась поделится со мной еще одним секретом. Оказывается, с тех самых пор, когда Лавиния и Кристофер перебрались в Лондон, то есть добрых четверть века, семья Роджерсов пользовалась услугами одного и того же дантиста с Бейкер-стрит. Доктор Росс, говорливый австралиец, обожал скачки, а его кабинет украшали кубки и фотографии похожей на лошадь жены. Он поставил двенадцатилетней Люси пластинки, корректирующие прикус, а у восемнадцатилетней Изабель удалил четыре зуба мудрости. Также он запломбировал канал мистеру Роджерсу и поставил несколько пломб на коренные зубы миссис Роджерс. Но было и еще кое-что, о чем не догадывался никто, кроме Изабель.

— Это звучит глупо, но он — один из тех мужчин, которые могли добиться от меня практически чего угодно, — рассказывала Изабель, сидя на диване. — Когда мне было двенадцать, знакомые мальчишки вечно ждали, что я сама проявлю инициативу, — чего я, конечно, не делала. Я не понимала, что интересного он во мне нашел, ведь я была ребенком, а он — таким старым. У меня и правда было что-то вроде эдипова комплекса. Мы виделись наедине только один раз, вечером, когда мать привезла меня, а сама куда-то ушла. Не помню, что он должен был делать с моими зубами, только в какой-то момент он погладил меня по спине (казалось бы, ничего особенного, просто успокаивающий жест врача), потом сказал что-то нейтральное, вроде: "У тебя отличные верхние резцы, дорогая", — и вдруг добавил, не меняя ни тона, ни кассеты в магнитофоне, где, как обычно, звучала музыка Верди: "Регистратор сейчас уйдет, и мы останемся вдвоем. Никто не узнает об этом, а если тебе что-то не понравится, только скажи, и я сразу остановлюсь". Я даже не поняла, о чем он толкует, но тут он начал меня целовать — очень нежно, почти профессионально. Так продолжалось несколько минут, а потом он оторвался от меня и сказал: "Теперь ты знаешь, как это делается", словно это была какая-нибудь лечебная процедура. Невероятно, но вообще-то мне понравилось, потому что, честно говоря, я была к нему неравнодушна.

— А что было дальше?

— Ну, меня возили к нему нечасто — может быть, дважды в год, и когда я появилась там в следующий раз, он вел себя как обычно. Не раскаивался; наоборот, полагал, что оказал мне услугу. Но к этому мы больше не возвращались, и даже начали говорить о других моих увлечениях.

Это была неплохая идея, так что мы с Изабель отказались от надежды все-таки заснуть и перешли к взаимному допросу, какими обычно увлекаются озабоченные старшеклассники.

— Нет, я не могу, — запротестовала она, когда пришла ее очередь.

— Но ты обещала.

— Я стесняюсь.

— Меня ты заставила рассказать все.

— Извини.

— Почему ты не можешь ответить тем же?

— Потому что, — она замолчала, словно дала исчерпывающее объяснение, а потом натянула простыню до подбородка. — Их было не так много, знаешь ли, — добавила она, пожевав край простыни.

— Не сомневаюсь.

— Я старомодна до безобразия.

— Ну и что?

— А может и нет. Может быть, их было слишком много, а я — настоящая шлюха. Ладно, я тебе все расскажу.

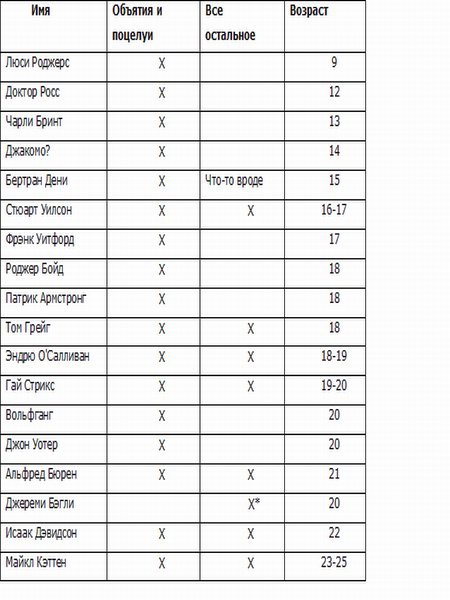

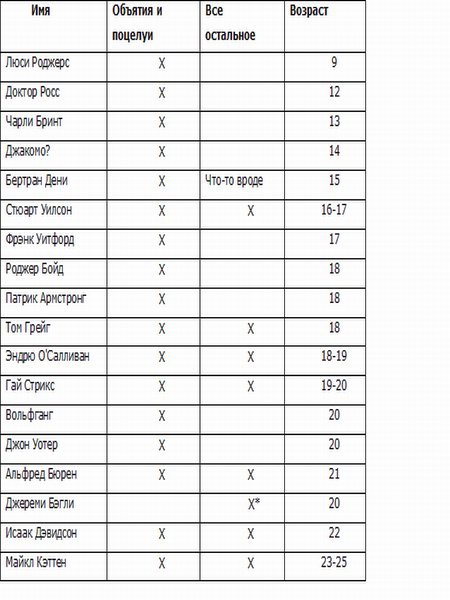

Изабель закрыла глаза и, насупившись от усердия, принялась считать. А через несколько секунд объявила торжественно, словно результаты голосования: "Ага, я обнималась и целовалась с семнадцатью мужчинами. А совсем все было только с девятью или десятью".

* Молодой человек, с которым Изабель провела ночь на горнолыжном курорте во время отпуска и который не пожелал целоваться, занимаясь любовью.

Я поинтересовался, каким образом Изабель могла "вроде бы" лишиться девственности в пятнадцать лет и окончательно расстаться с ней в шестнадцать.

— Потому что я была идиоткой, — объяснила она. — Случилось это, когда я участвовала в студенческой программе по обмену. Меня направили в одну семью из Дордони. Собственно, менялась я с дочерью того мужчины, в которого моя мать была влюблена в университете.

— Художника.

— Да, Жака. Впрочем, с живописью он уже завязал, поступил на работу в нефтяную компанию "Эльф" и стал там большой шишкой. Купил квартиру в Париже и амбар в Дордони, который переделал в летний домик. Он женился на дочери торговца живописью, очень богатой женщине, у которой не открывался один глаз. У них было двое детей, Бертран и Мари-Лаура…

— Что значит, у нее не открывался один глаз?

— Почему он не открывался, я не знаю. Мышцы не поднимали веко, или что-то в этом роде. В общем, его дочка была моей ровесницей, а Бертран — на год старше. Я участвовала в этой программе, чтобы подтянуть разговорный французский. Годом раньше Мари-Лаура провела лето с нашей семьей, в Корнуэлле. Она вечно была чем-то недовольна — например, говорила, что чеддер не идет ни в какое сравнение с камамбером, который покупает ей Maman. Мысль о том, чтобы провести в ее обществе еще одно лето, приводила меня в ужас, но потом я увидела ее брата и все переменилось.

— И какой же он был?

— Ему было шестнадцать, он ездил на мопеде и курил — вполне достаточно, чтобы влюбиться по уши. Я тогда то и дело краснела — кровь приливала к лицу от любого намека на что-то сексуальное, даже если речь шла о спаривании домашних животных. Однажды за ужином я в очередной раз заметила, что краснею, вышла на кухонное крыльцо и уселась на каменные ступеньки, чтобы послушать стрекот цикад. Бертран вышел за мной, и я попыталась было поговорить с ним, но разговоров-то он как раз и не любил. Какое-то время мы молчали, а потом он вдруг сказал: "Ты очень хорошенькая, когда краснеешь. Румянец подчеркивает высоту твоих скул". До этого дня никто не называл меня хорошенькой и не говорил, что румянец мне к лицу, так что в результате я сделалась просто пунцовой. В голове у меня все смешалось, я смутилась, не знала, куда смотреть, — тем более, что была в него влюблена, и вдобавок понимала, что выгляжу круглой дурой. В конце концов я просто разревелась.

— А как отреагировал он?

— Сначала никак. Помнится, пытался раскурить очередную сигарету, но дул ветер и спички гасли одна за другой. Потом сдался и начал целовать меня.

Я сглотнул.

— Ты засыпаешь? Тебе, должно быть, скучно? — спросила моя рассказчица.

— Господи, нет! Совсем наоборот.

— Не ври.

— Я не вру.

— Но ведь история совершенно банальная.

Изабель говорила чистую правду — ничего экстраординарного в ее истории не было, и все же она казалась захватывающей. У рассказов о физическом желании есть такая особенность: их слушают, затаив дыхание. Стоит начаться такому рассказу, как мы мигом превращаемся в пещерных людей, сидящих у костра, глодающих ребра мамонта и жаждущих получить ответ на вопрос, который в среде просвещенных литературных критиков считается столь вульгарным: "Что же было дальше?"