Влияние Пертля привело к новому взгляду на кладбища и на «эффектность» надгробий, которая критиковалась еще в Веймарскую эпоху. Когда в апреле 1935 г. Немецкое общество садово-паркового искусства собралось для обсуждения «проблемы кладбищ в Третьем рейхе», президент Пертль рассказал, как, по его мнению, добиться того, чтобы берлинские кладбища гармонировали с позицией Гитлера: «на моем надгробии будет только Адольф Гитлер, ничего больше». Это, сказал Пертль, указывает на идеал простоты и коммунитаризма. «Новое кладбище», вместо того чтобы при помощи изысканных памятников подчеркивать ценность индивида, должно «воздействовать на посетителя посредством полноты своего единства». Неудивительно, что Пертль находил это единство в немецких военных кладбищах Первой мировой войны, которые, по его мнению, прекрасно запечатлели «творческую волю текущего дня». В них «простые формы индивидуальных памятников ясно свидетельствуют о неделимом единстве солдат»

[285]

. Чиновники, разделявшие взгляды Пертля, вскоре стали активно выступать за массовое распространение военного идеала и его особой «немецкой» традиции общественного единения на гражданские кладбища. Оформление выдвинули на передний план. Было мнение, что надгробия должны располагаться горизонтально, а не возвышаться над могилами, неся на своей поверхности лишь имена и даты рождения и смерти покойного

[286]

. На подлинно немецком кладбище не должно быть ничего, что идет в ущерб эстетическому выражению полного общественного единства.

Нельзя сказать, что подобные предложения не встречали критики. Члены Ремесленной гильдии скульпторов и каменотесов (Handwerker-Innung für das Bildhauer – und Steinmetz-Handwerk) были озадачены содержанием и возможными последствиями речи Пертля. Они без обсуждения отклонили идею, что индивидуальность в надгробиях противоречит новому государству; для них подчинение индивидуального коллективному было явлением Веймарской эпохи. Они боялись, что смерть превратится «в чисто функционалистский государственный вопрос», и аргументировали: хотя «индивид в сегодняшней духовной атмосфере принадлежит государству, в смерти он принадлежит прежде всего своей семье – которая, в свою очередь, есть зародышевая клетка государственного образования». Коллективистское мышление применительно к кладбищам, утверждали члены этой гильдии, создало прискорбную ситуацию во Франкфурте, где вдохновленная социализмом погребальная реформа Эрнста Мэя привела к созданию гражданского кладбища в военном стиле. Каменотесы заявляли, что это – «катастрофа», от которой «отворачиваешься в ужасе». Впрочем, к их облегчению, Мэй находится сейчас «в Москве», где предположительно его работа встретит более радушный прием. Однако антииндивидуалистичный, большевистский дух Веймарской эпохи – воплотившийся в работе Мэя и ему подобных – сохранялся у реформаторов кладбища вроде Пертля, намекали каменотесы. И они надеялись, что этот дух Германией «благополучно преодолен»

[287]

.

Каменотесов, конечно, беспокоило, что предписанное единообразие надгробий скажется на их заработках, однако личная заинтересованность не должна заслонять от нас нечто более общее: нацистская революция и в смерти, и других вопросах в значительной степени оставалась незавершенным проектом и то и дело становилась предметом для переосмысления, пересмотра, переинтерпретации. В конце концов идеал единообразия взял верх, и эта победа тоже важна. В 1937 г. вступили в силу «Указания по проектированию кладбищ», составленные Министерствами внутренних дел Рейха и Пруссии. Все, кто занимались погребением, а также планированием и строительством кладбищ, должны были стараться в своей работе «выражать идею Volksgemeinschaft [нем. – народной общности] сильнее, чем это делалось прежде»

[288]

. Необходимо было подчеркивать равенство и единство и препятствовать появлению на кладбище «индивидуалистических» различий, насколько это только возможно.

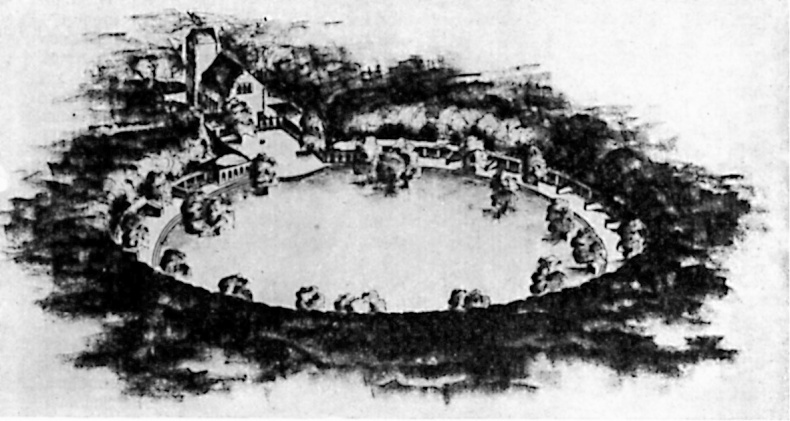

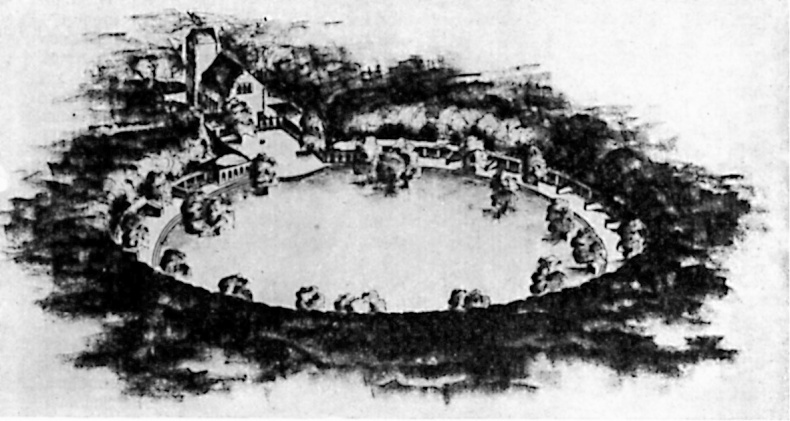

Пертль усердно трудился над тем, чтобы сделать этот идеал частью берлинской погребальной культуры. В 1938 г. он предложил создать огромные круглые лужайки – «Aschenhaine» [нем. Asche – прах, Hain – роща], где в окружении деревьев и среди «цветочных полей» прах мертвых мог быть немедленно «возвращен» в «циркуляционную систему» природы (см. Рис. 2.1). В нацистской поэзии описывались предки, «возвращающиеся в землю», чтобы «жить дальше» в новых формах, – вот так и погребение в Aschenhain позволяло мертвым вновь слиться с природой и таким образом незаметно перейти от одной формы существования к другой. Пертль утверждал: хотя «главная забота пацифиста – это забота о себе как в этом мире, так и в следующем», тот, чье отношение к жизни «героическое <…> знает, что выполнение долга – его обязанность, даже если это означает его кончину». Герой «подтверждает природу и ее законы», не заботясь о своей «индивидуальной загробной жизни [Weiterleben]»

[289]

. Это делалось путем самоотверженного обеспечения природы «строительным материалом новой жизни» – в противоположность сохранению индивидуальности после смерти при традиционном погребении в легко опознаваемой, оригинальной могиле. В Aschenhain, напротив, имена покойных должны были быть написаны на маленькой табличке, чтобы ничто больше не мешало выражению абсолютного социального единства. Как заметил современник, идея Aschenhain выражала «связь человека с человеком, а также их связь с элементами природы»

[290]

.

Рис. 2.1. «Aschenhain с высоты птичьего полета». Рисунок (1938) Йозефа Пертля, заведовавшего садово-парковой архитектурой Берлина. В Aschenhain, по теории Пертля, прах мертвых мог вернуться в «циркуляционную систему природы». Этот рисунок сопровождал статью, написанную Пертлем для отраслевого журнала «Die Feuerbestattung» («Кремация»). Landesarchiv Berlin, C Rep 110/1075.