– Ну, разливательную ложку для супа! – Может, в Канаде они иначе называются? Уполовниками?

Он засмеялся:

– Я знаю, что такое половник. Я не пойму, зачем ты его взяла.

– Я думала, там мышь.

– И что ты собиралась делать – подцепить ее половником?

Я ткнула его в колено карандашом, и он заткнулся, улыбаясь.

– Поленница, мечущееся не пойми что, половник и я, – перечислила я. От такого повторения в голове прояснилось, и я вдруг вспомнила, что было непосредственно перед тем рыжим зигзагом на полу: по кухне прошла рябь. Смена кадра. Тогда я приписала это головной боли. Неужели с того дня время сошло с ума? Это ведь уже три месяца!

– Го! – сонно промурлыкал Томас, постучав меня по плечу ногой.

– А, да. Из-за бревна выскочил котенок, это и был Умляут.

– И все?

– Я посадила его в свой свитер и позвонила в магазин, подумав, что папа мог бы и записку оставить. Он снял трубку и сказал: «Guten tag, liebling, прочитала мою записку?» Я оглянулась, а на грифельной доске только и написано: «Готти? Кот!»

Томас засмеялся над этим рассказом, а мой мозг совершенно неожиданно вновь выдал мысль, уже мелькавшую в книжном магазине: «Вот не помню, чтобы ты был таким красавцем».

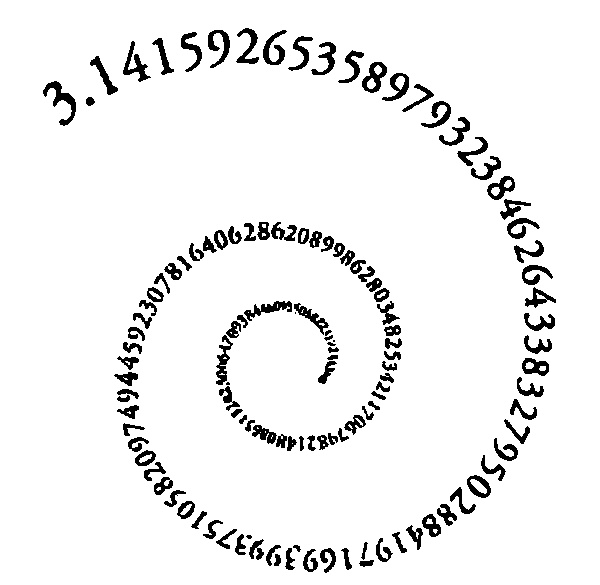

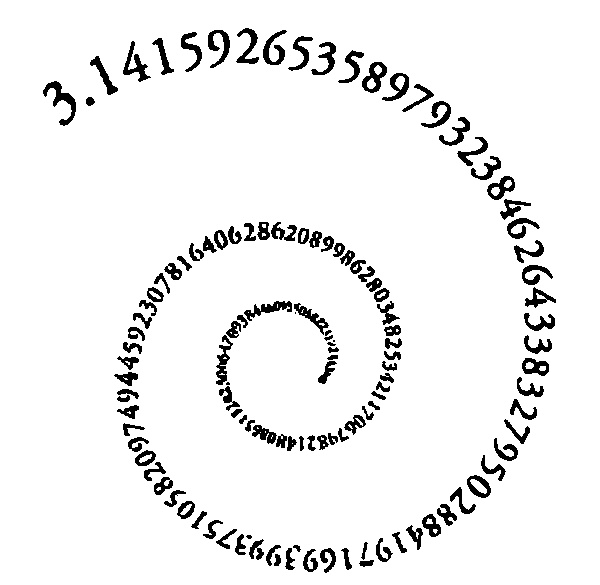

Я начала повторять число «пи» до сотой цифры, но мозг не желал сотрудничать, и получилось примерно так:

Я задумалась: а если бы пять лет назад Томас меня поцеловал? Если бы он вообще не уезжал? Была бы я по-прежнему влюблена в Джейсона или это с Томасом я оказалась бы за этим деревом прошлым летом? Мысли унеслись в данном направлении, и кладбище вокруг нас постепенно наполнилось цифрами, которые я мысленно повторяла. Они повисали в воздухе, как рождественские шары, а мы летели через галактику к звездам, и это было прекрасно.

Греевская теория струн, огромная космическая арфа. Что сказал бы мне сейчас дед? Представляю, как он стянул бы мою тетрадь и вгляделся в Вельтшмерцианово исключение. «Накрылись законы пространства и времени? Ну, так установи собственные законы!»

– Томас! – позвала я. – Имейл, который ты мне отправил, это что?

– Это такая форма связи через Ин-тер-нет. – Томас подтянулся в сидячее положение и изобразил, как что-то печатает в воздухе. Его явно не трогали математический феномен погоды и родившаяся в результате идея – версия мира, где пять лет назад мы поцеловались.

– Ха. – Я пихнула его в ногу кроссовкой. На долю секунды Томас, улыбаясь, поймал меня за щиколотку. Его лицо, как зеркальный шар в саду, отражало свет цифр.

– Го, да там ничего важного, – сказал он. – Я написал, что приезжаю, в ответ на твой имей.

Висевшие в воздухе цифры посыпались на траву серебряным дождем и растаяли. Мы снова вернулись в обычную жизнь.

Обычную, но в ней существует временнáя вилка, в которой я отправила Томасу имей!

– Я не догонял, о чем речь, пока не приехал, – продолжал он. – Твой папа объяснил, когда вез меня из аэропорта. Про Грея.

Царапина на диске с записью. Визг шин. Я могу притворяться, что жизнь продолжается, рассказывая про котят и имейлы, но смерть, как вбитый клин, застопорила все намертво. При виде моего замкнувшегося лица Томас, видимо, что-то понял, потому что показал на тетрадь и очень осторожно попросил:

– Расскажи мне про временный пространственный континуум.

– Пространственно-временнóй, – поправила я, неловко двинувшись задницей по траве ближе к Томасу и ухватившись за смену темы, как утопающий за соломинку. Наши плечи оказались на одном уровне. – Путешествия во времени. Я еще не вполне разобралась, как бы это работало, если бы было.

– Круто. А куда бы ты отправилась? Я бы к динозаврам. Или в эпоху Просвещения, поболтать со старым Коппером Ником. – Он наклонился вперед, задев рукой мою, и показал на кладбище, покрытое буйно цветущими маргаритками, словно снегом: – Или остался в Холкси и смотался бы в наше Средневековье. Застрял бы снова головой в заборе…

– В август прошлого года, – перебила я. – Вот куда бы я отправилась.

– Скучища, – протянул он. – Почему август?

Джейсон. Грей. Все остальное.

– Черт, – до Томаса дошло. – Извини.

– Ничего. – Я сгребла пучок сухой травы и начала рвать травинки. Не хочу… Разговоры с Томасом – ночью и сейчас – первые беседы за целую вечность, когда не кажется, будто мозг странным образом изолирован, и не приходится подыскивать, что сказать…

Scheisse

[22]

, я не в состоянии завершить предложения даже мысленно!

Томас положил руку на мои панически дергавшиеся пальцы, успокаивая дрожь. Зазвонили церковные колокола. Шесть часов. Похоронный звон.

– Пора идти, – произнесла я. – Умляута кормить.

Вскарабкавшись на ноги, я как попало запихала книги в рюкзак. Половину подобрал Томас. Пока мы пробирались сквозь траву, я увидела, что он несет дневники Грея.

– А это здесь… – Он не закончил, явно заразившись болезнью Готти Г. Оппенгеймер – невозможностью говорить о самом худшем, и огляделся. – Это здесь… Грея… того…

О боже. Я ему что, моральный урод – читать дневники покойника в окружении могил? Кладбище всегда было одним из наших тайных мест, пусть мама и похоронена с другой стороны церкви. С ней другое дело, в отличие от Грея она не была частью моей жизни. Она для меня незнакомка.

– Нет, – слишком резко сказала она. – Он… Мы не… – Я глубоко вздохнула. – Была кремация.

Церковь мы обошли в молчании, вдавливая в песок тисовые иглы. Путь лежал мимо маминой могилы. Для меня никогда не было шоком видеть на мшистом могильном камне дату моего дня рождения/ее смерти. Высеченная в камне неприкрашенная реальность: нам выпало провести вместе всего несколько часов, а потом тромб в мозгу и коллапс. Врачи оказались бессильны. Томас подхватил с земли камушек и одним гибким движением, не останавливаясь, положил его на стелу.

Новый ритуал. Мне понравился.

– Хорошо, что они у тебя, – Томас показал на дневники. – Будто он до сих пор рядом. Теперь мне гораздо легче свыкнуться с этой мыслью, когда я знаю, что это ты нарисовала Колбасу.

Я засмеялась. Иногда легко рассмеяться. Порой мне кажется, будто я вот-вот взорвусь, и никогда заранее не угадаешь. Как правило, это накатывает во время самых обычных занятий. Стою под душем, или ем маринованный чеснок, или точу карандаш – и вдруг подступают слезы. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие потери – так обещают книги. Мне вместо этого достался принцип неопределенности: я никогда не знаю, когда на меня что найдет.