Начиная с VI в. славяне сделались основным военным противником Византии, что заставило византийских писателей обратить на них самое пристальное внимание. С этого времени наши предки как бы обретают историю (разумеется, историю «письменную»), или, скорее, она даруется им – в результате их соприкосновения с цивилизованным миром, и затем, в течение нескольких столетий, – лишь по мере взаимодействия с этим миром.

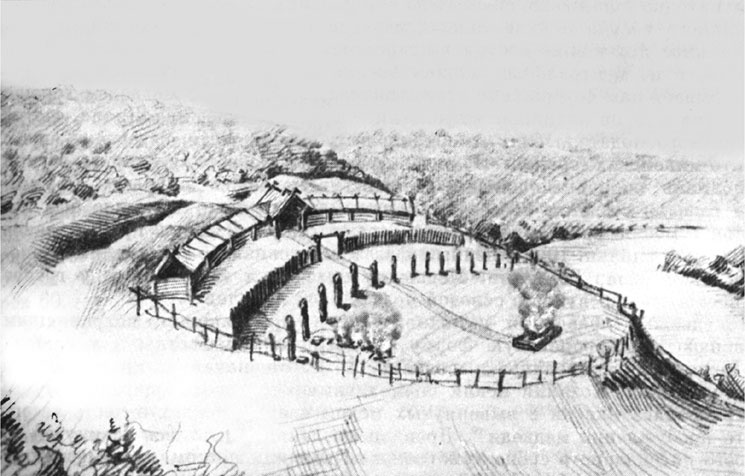

Святилище на Благовещенской горе во Вщиже (реконструкция)

Наиболее подробное этнографическое описание славян содержится в давно уже ставших хрестоматийными фрагментах сочинений императора Маврикия и Прокопия Кесарийского.

Оба византийских писателя отмечают подлинно варварскую неприхотливость быта славянских племен. «Жалкие хижины», расположенные далеко одна от другой, в труднопроходимых местах среди лесов, рек, болот и озер, – таковы, по их словам, славянские поселения. Византийцы, наследники эллинистической культуры, привыкли к проживанию в относительной тесноте и видели в ней некую норму, поэтому разбросанные усадьбы, дворы и прочие поселения славян особенно бросались им в глаза. Причину непритязательного отношения славян к своим жилищам, которые они легко покидают, часто передвигаясь с места на место, Маврикий усматривал в том, что славяне постоянно подвергаются нападениям соседних народов: опасность, говорит он, заставляет их устраивать с разных сторон много выходов из своих поселений, а также зарывать все ценные вещи в тайники. Археология, в общем, подтверждает эти сведения.

Например, Гочевское городище на берегу Ворсклы, относящееся к VI–VII вв., состоит из расположенных по кругу квадратных землянок размером 25 м². Глиняный очаг посередине и земляные скамьи вдоль стен исчерпывают все бытовые удобства. Возле этих хижин имеются ямы – нечто вроде пищевых складов с остатками проса и костей домашних животных. Среди находок того времени на территории от нижнего Дуная до реки Донец встречаются украшения из бронзы, серебра и золота как местного происхождения, так и греческие, добытые путем торговли или грабежа. Обычно эти находки называют «антскими кладами», хотя многие из них могут быть отнесены к иным, неславянским этническим группам.

Это несоответствие между сокровищами, находящимися в земле, и жалкой бедностью славянского быта наводит на мысль о неэкономическом использовании славянами захваченных богатств. Для варварских народов Европы клад имел прежде всего сакральную ценность – стоит вспомнить хотя бы наследственные сокровища Нибелунгов, утопленные в Рейне. Часто встречающееся расположение клада в центре погребальных курганов или поселений, то есть на явно сакральной территории, применение бересты в качестве оберточного материала не только для гробов и тел покойников, но и для сокровищ делают очевидными религиозные мотивы сокрытия кладов. Возможно, закапывание кладов в виде жертвоприношений было частью культа земли, широко распространенного среди славянских племен

[51].

Вообще отношение к богатству в древних обществах существенно отличалось от нынешнего. Обладание богатством было важно прежде всего в социально-политическом, религиозном и даже этическом смысле. Богатство выступало в качестве, так сказать, нематериальной ценности. Не случайно слова «бог» и «богатство», оба старославянские, обнаруживают корневую связь, восходящую к индоевропейской общности. В золоте и серебре воплощались сила, счастье, благополучие – именно это в первую очередь и придавало ценность благородному металлу. Удача (военная, торговая) приносила богатство, которое, в свою очередь, олицетворяло и сулило успех и преуспеяние его обладателю в будущем. Главным стремлением было иметь богатство, накапливать, а не тратить его, так как оно аккумулировало в себе социальный успех его владельца и выражало благосклонное отношение к нему богов. Поэтому его необходимо было скрыть, спрятать, то есть сделать своим навечно, чтобы обеспечить процветание себе и своему роду.

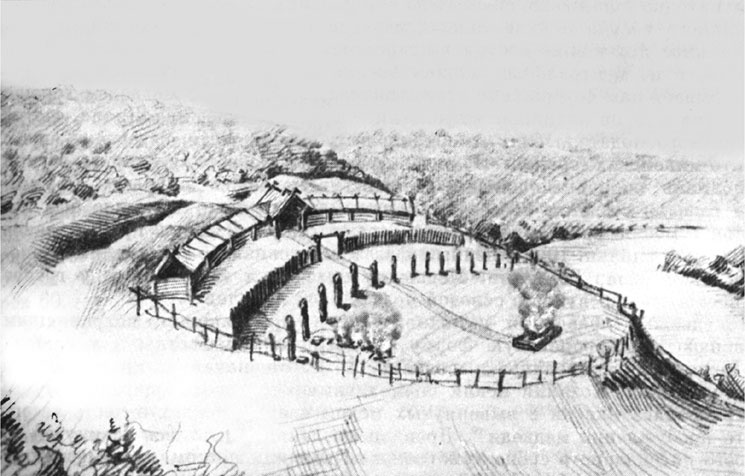

Предметы из Мартыновского клада

Отсюда понятно, что в древности богатство не было напрямую связано с отношениями социального неравенства. Если сокровища и накапливались изначально в руках вождей, то формально принадлежали они все-таки племенному коллективу в целом, чьим олицетворением и являлся вождь. Но разумеется, близость вождя к накопленным богатствам, которыми род или племя определяли степень своего благосостояния, благоволения к ним высших сил и свое положение среди других родов и племен, постепенно усиливала его социальный престиж и власть. В хозяйственном же укладе племени или рода, равно как и в социально-экономических отношениях между их членами, богатство длительное время не играло существенной роли. Богатый человек не имел никаких преимущественных прав перед своими более бедными сородичами и соплеменниками. При господстве во внутренних экономических отношениях меновой торговли деньги расходовались от случая к случаю, главным образом в сношениях племени с внешним миром и опять-таки отнюдь не в производительных целях. Пожертвования в языческие святилища, покупка хорошего оружия, выкуп своих плененных сородичей, обеспечение военных операций – например, плата за переправу через реку, за передвижение по нейтральной территории или приобретение посредством подарков союзнических отношений, одаривание своих отличившихся дружинников или ополченцев – вот главные статьи расходов в бюджете любого варварского племени той эпохи.

Частая смена славянами мест поселений также была обусловлена не столько угрозой вражеских нападений, сколько условиями хозяйствования, в частности истощением пахотных земель. Понятие «частая смена», впрочем, нуждается в уточнении: согласно археологическим данным, славянские поселки существовали на одном месте зачастую десятилетиями и жители покидали их, вероятно, только в силу чрезвычайных обстоятельств.

Привязанность к земле не противоречила высокой мобильности славянского населения, ведь эта мобильность во многом объяснялась именно желанием завладеть более плодородными землями. На вновь колонизованных землях славяне сразу показали приверженность к освоению прогрессивных форм земледелия. Наряду с последним, чрезвычайно важную роль в хозяйственном укладе играло скотоводство. Описывая обыкновенный вид славянских поселений, Маврикий пишет о «множестве разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особенности проса и полбы». При всем том нужно учитывать, что древний славянин менее всего проявлял тягу к тому, чтобы стать крестьянином. Каждый мужчина был прежде всего воином и лишь потом земледельцем и пастухом.

Политическую и социальную организацию славянских племен Прокопий называет народовластием. В отличие от него Маврикий полагает, что славяне пребывают в состоянии анархии и взаимной вражды, не зная порядка и власти, добавляя, что у славян есть множество вождей, которые обыкновенно живут в несогласии друг с другом. Столкновения между склавенами и антами, а также проводимая в ряде случаев независимая друг от друга внешняя политика действительно зафиксированы в источниках. Все это типично для родоплеменной организации общества. Но замечание Маврикия об «анархии» следует понимать в том смысле, что у славян не было единодержавия, подобного императорской власти, которая для византийских писателей являла единственный образец подлинно легитимной власти.