Нимфы – это, вероятно, русалки, или вилы.

Славяне, по словам Прокопия, – это высокие и сильные люди, «телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые», то есть русые. Обыкновенной одеждой славянских мужчин была длинная рубаха и плащ, но многие, как пишет Прокопий, не имея ни того ни другого, довольствовались одними штанами; при этом «они постоянно покрыты грязью». Исидор Севильский в своем сочинении «О свойствах народов» также отмечает в качестве характерной национальной черты «нечистоту славян», воздавая, впрочем, всем сестрам по серьгам. Другие народы характеризуются им тоже не слишком лестно: отмечены «зависть иудеев», «раболепие сарацин», «обжорство галлов», «дикость франков», «тупость баваров», «пьянство испанцев», «злоба британцев», «алчность норманнов» и т. д.; шведы попали в разряд грязнуль вместе со славянами.

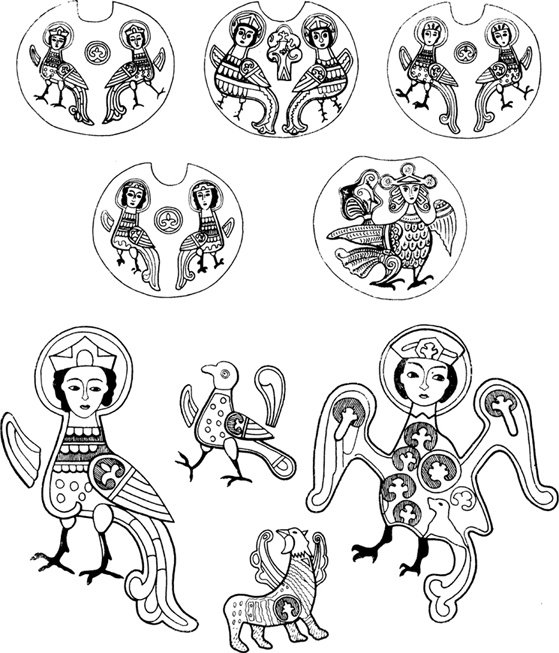

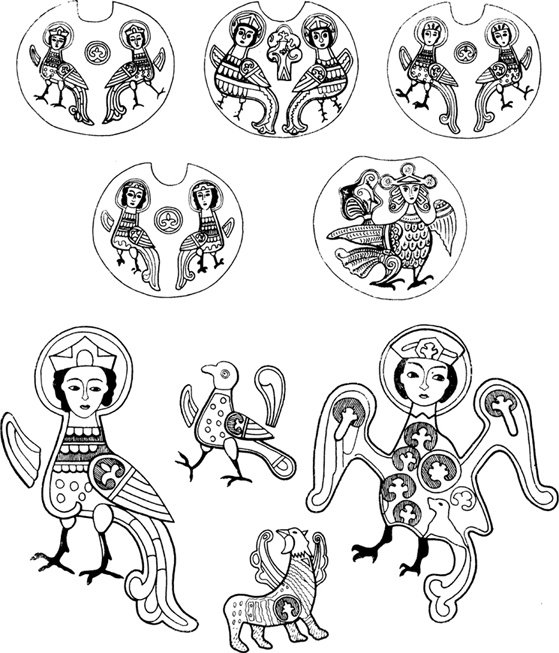

Вилы-русалки (сирины) на колтах и других предметах

Эти рослые, красивые, хотя не совсем опрятные люди любили весело пожить, попировать (вспомним угощение «медосом» Приска) и отличались замечательной музыкальностью. У Феофилакта Симокатты (ум. после 628 г.) находим идиллический рассказ о захваченных ромеями трех славянах. При них не имелось никакого оружия и вообще «ничего железного», одни только «кифары», как возвышенно именует хронист славянские гусли. Будучи отведены к императору, они, в ответ на его расспросы, рассказали, что «их страна не знает железа, что делает их жизнь мирной и невозмутимой; они играют на лирах, не знакомые с пением труб. Ведь тем, кто о войне и не слыхивал, естественно, как они говорили, заниматься безыскусными мусическими упражнениями». Написанный как будто пером Руссо, этот рассказ отражает скорее предрассудки цивилизованного человека относительно простоты и «естественности» жизни «дикарей», чем подлинные условия жизни славянских племен; но он, безусловно, интересен как свидетельство музыкальных талантов наших предков.

Маврикий, кроме того, отмечает свойственные славянам добродушие и гостеприимство. Славянские женщины, по его словам, «целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существование во вдовстве». Подобный обычай у славян VI в. археологически неизвестен. Англосаксонский миссионер VII в. Бонифаций сообщает еще об обычае самосожжения вдовы на костре умершего мужа, распространенном у балтийских славян. И действительно, останки молодой женщины, сожженной на погребальном костре ее мужа-воина, были обнаружены археологами в одном из захоронении VII–VIII вв. в Прютцке близ Бранденбурга и во многих парных погребениях, относящихся к X столетию.

О боевых качествах славян и постановке у них военного дела Прокопий и Маврикий, оба профессиональные военные, отзываются без тени пренебрежения. Исключительно свободолюбивые, славяне «никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной земле». Все взрослое мужское население было воинами; сражались в основном пешими, лошадей использовала, вероятно, только племенная знать – князья и старейшины, так как конь считался священным животным. «Каждый мужчина, – пишет Маврикий, – вооружен двумя небольшими копьями, а некоторые из них и щитами, крепкими, но труднопереносимыми. Пользуются они также деревянными луками и небольшими стрелами, намазанными отравляющим веществом, которое оказывает действие, если пораженный им заранее не намазался соком териака или другими средствами, известными врачебным наукам, либо если тотчас не вырезал рану, чтобы отрава не распространилась на все тело». Действительно, наконечники копий, дротиков, стрел преобладают среди археологических находок того времени, относящихся к славянскому вооружению. Не зная правильного боевого порядка, славяне предпочитали совершать нападения на своих врагов в «местах лесистых, узких и обрывистых», причем, как предупреждает Маврикий, они были неистощимы на военные хитрости, «ночью и днем выдумывая многочисленные уловки». Засады и внезапные нападения были их излюбленными тактическими приемами. На открытых местах они редко принимали сражение. Если же такое случалось, то славяне с криком (другой писатель говорит о «волчьем вое») всем скопом устремлялись на врага. Дальнейшее зависело от случая: «И если неприятели поддаются их крику, славяне стремительно нападают; если же нет, прекращают крик и, не стремясь испытать в рукопашной силу своих врагов, убегают в леса, имея там большое преимущество, поскольку умеют сражаться подобающим образом в теснинах».

Древнеславянский воин. V–VI вв.

Боевым кличем в древности действительно выигрывали сражения. Показательна в этом отношении знаменитая битва между римлянами и кельтами, происшедшая в 390 г. до н. э. Противники впервые столкнулись на поле боя, и римляне буквально оцепенели, увидев перед собой рослых воинов с развевающимися волосами, танцующих под непривычные для римского уха звуки музыкальных инструментов, напоминающие звериный рев. А когда кельты единогласно издали страшный крик, повторенный вдалеке эхом долин, римлян охватил панический ужас, и они, даже не попытавшись вступить в бой, обратились в бегство

[53].

Неистовство варваров, проявляемое ими в бою, вообще поражало людей античной культуры, «порождая великий ужас». Изматывающий душу, вызывающий оцепенение боевой клич непременно присутствует в античных описаниях сражающихся варваров. Характерны следующие строки Аммиана Марцеллина, повествующего о битве под Адрианополем в 378 г. между готами и римлянами: «Можно было видеть варвара, преисполненного ярости, со щеками, сведенными судорогой от пронзительного вопля, с подсеченными коленными сухожилиями, или с отрубленной правой рукой, либо с растерзанным боком, находящегося уже на самой грани смерти и все еще с угрозой вращающего свирепыми глазами».

Боевой клич у всех древних народов имел сложное предназначение, совмещая военно-психологическую и магическую функции. Во-первых, при помощи его (иногда подсобными средствами служили также музыка, песни и танцы) воины входили в состояние экзальтации и устрашающим образом воздействовали на психику противника. А во-вторых, в состав боевого клича непременно входили различные заклинания, имеющие целью обезвредить вражеских богов или духов и тем самым лишить неприятеля силы. В «Слове о полку Игореве» русские воины криком «перегорождают поля» и «полки побеждают, звонячи в прадедню славу», то есть славяне боевым кличем призывали на помощь своих предков-покровителей.

Для славянского войска не существовало водных преград. Привыкнув селиться по руслам рек, славяне легко переправлялись через них в случае необходимости и в этом искусстве, по мнению Маврикия, не имели себе равных. Реки и озера служили также убежищем для мирного населения, женщин, стариков и детей, внезапно застигнутых опасностью. В этом случае они погружались глубоко в воду, держа во рту длинные тростинки, и так, «лежа навзничь на глубине, они дышат через них и выдерживают много часов, так что не возникает на их счет никакого подозрения». Только опытные византийские воины могли распознать ложную тростинку «по срезу и положению», и тогда спрятавшимся приходилось плохо. Обнаружив их, ромеи сильным ударом по тростинке пронзали сидящим в воде глотки или, выдернув тростинки, вынуждали людей вынырнуть из воды.