Вместе с династией Ашина хазары унаследовали политические традиции Тюркского каганата с его претензиями господства над всем кочевым миром. Главным противником хазар в Северном Причерноморье была Великая Булгария хана Кубрата. Она рухнула от первого же толчка. Преследуя булгар, хазары устремились на запад. В письме хазарского царя Иосифа (X в.) говорится, что хазары преследовали булгар до самого Дуная. К концу VII в. власть хазарского кагана распространилась на все Северное Причерноморье, включая большую часть Крыма. «Хазары, великий народ… овладели всей землей вплоть до Понтийского моря», – пишет византиец Феофан. Империи удалось отстоять один Херсонес, который, впрочем, на время потерял всякое экономическое значение. Папа Мартин I (ум. в 656 г.), сосланный в Херсонес, в письмах жаловался на недостаток и дороговизну продуктов в этом городе, некогда снабжавшем хлебом Византию. Теперь, по его словам, «в этих краях… голод и нужда такие, что хлеб здесь известен разве по названию, а его и видом не видать».

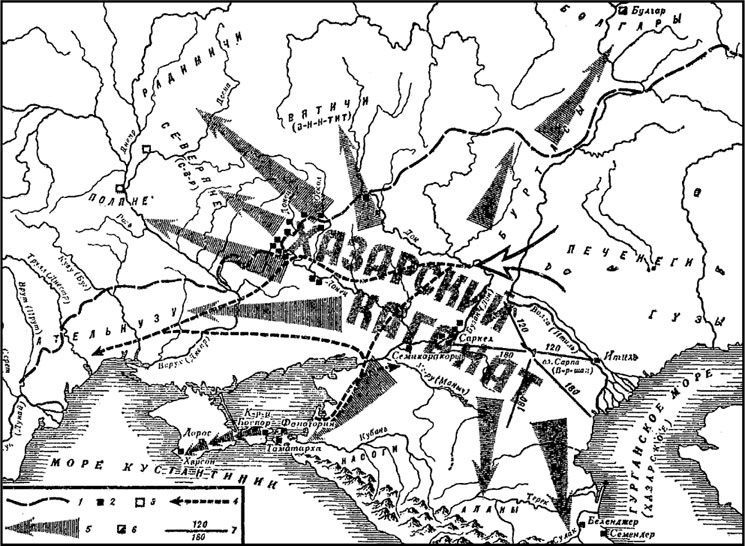

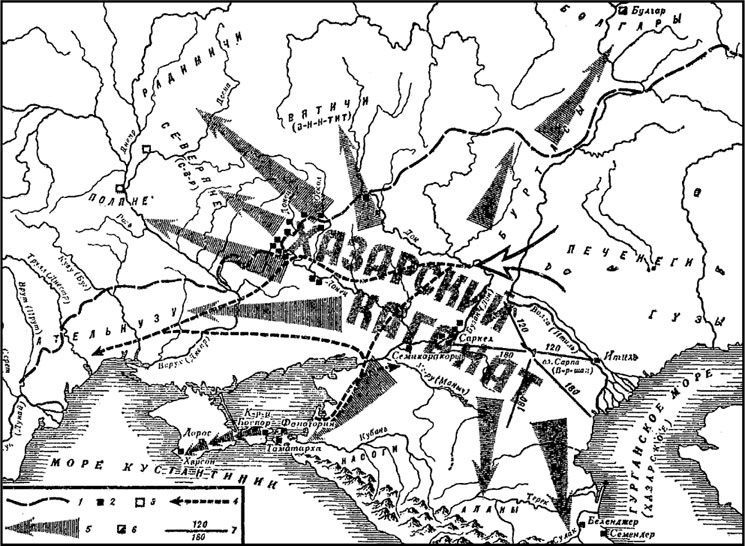

Хазария в VII–IX вв. 1 – границы леса с лесостепью; 2 – хазарские крепости и города VII–IX вв.; 3 – русские города IX–X вв.; 4 – путь печенегов по южнорусским степям в конце IX в.; 5 – направления экспансии Хазарского каганата в VIII–IX вв.; 6 – столица Волжской Булгарии; 7 – расстояние от летней ставки кагана до границ личного домена

К VIII в. хазары подчинили также волжских булгар и многие народы Северного Кавказа. За каких-нибудь полсотни лет Хазарский каганат превратился в крупнейшую державу Восточной Европы.

В основу государственного устройства Хазарии было положено федеративное начало – в том смысле, что входившие в нее племена и народы (кочевые и оседлые) сохраняли в неприкосновенности свою внутреннюю организацию и даже часть внешнеполитической самостоятельности. Государственное единство обеспечивалось посредством династических союзов. В гареме кагана было 25 жен – по числу подвластных хазарам народов.

Верховную власть олицетворяли две фигуры – тюркский каган и хазарский бек (царь). Первый был окружен священным ореолом и пользовался величайшим почетом, однако не обладал политической властью. Причисление к небожителям обрекало его на постоянное затворничество во дворце, ибо считалось, что сакральная сила кагана может причинить несчастье простым смертным. Жизнь его протекала в обществе 25 жен и 60 наложниц, состоящих под присмотром некоторого числа евнухов. Посетителей каган принимал, восседая на золотом троне под балдахином. Сам бек падал перед ним ниц и приближался к трону не иначе как босой, предварительно очистив себя ароматическими курениями. Кроме него во дворец допускали еще привратника и двух сановников, равных, по словам одного арабского писателя, достоинством беку. Для народа каган оставался невидимым, как и полагалось божеству. Раз в четыре месяца он выезжал из дворца в сопровождении всего войска, которое двигалось сзади на значительном расстоянии, – и народ на его пути падал ниц, дабы не быть ослепленным величием кагана.

Однако с этим сверхчеловеческим существом и поступали бесчеловечно. Арабский историк и географ первой половины X в. аль-Масуди рассказывает, что, если хазар постигала засуха, военное поражение или другое бедствие, чернь и знать спешили к беку, крича: «Мы приписываем свое несчастье этому кагану, его существование приносит нам вред. Убей его или отдай его нам – мы его убьем». Бек поступал по своему усмотрению: иногда выполнял народное требование, иногда принимал кагана под свое покровительство. Даже обычное человеческое долголетие не было уделом хазарского земного бога. Согласно показанию арабского путешественника Ибн Фадлана, побывавшего в Хазарии в начале X в., хазары опасались истощения божественной силы кагана, поэтому он не мог царствовать больше 40 лет – по истечении этого срока его убивали. Описание погребения кагана во многом напоминает похороны Аттилы и Алариха – его хоронили под водой вместе с убитыми слугами и рабами. По словам аль-Истахри, многие соседние народы не решались воевать с хазарами из-за великого почтения к кагану. Случалось, что одно его появление на поле боя вызывало паническое бегство врагов.

Реальная верховная власть находилась в руках бека. Он объявлял войну и заключал мир, предводительствовал войсками, повелевал зависимыми князьями, собирал дани и пошлины, судил и наказывал, словом, был полновластным владыкой в государстве. Полное повиновение ему было делом обычая и чести. Вельможа, навлекший на себя его недовольство, обязан был добровольно покончить с собой, если, конечно, в намерения бека не входила публичная казнь.

Средоточием Хазарского каганата были прикаспийские земли. При устье Волги находилась хазарская столица и резиденция кагана – Итиль. На юге, в низовьях Терека, славился своими виноградниками и садами Семендер. Здесь же, по свидетельству Ибн Хаукаля, в плетеных из хвороста хижинах, обмазанных глиной, жила основная масса хазарского населения.

Религиозный «темперамент» хазар отличался мягкостью, вплоть до полного равнодушия к делам веры. Не будучи ревностными приверженцами какого-то одного вероучения, они с любопытством прислушивались ко всем сразу. К этому их предрасполагали два обстоятельства: длительное сосуществование в составе Хазарского каганата приверженцев различных религий и особенность язычества степных народов, которые наряду с обожествлением солнца, луны, огня и т. д. почитали единого владыку неба Тенгри. Привыкнув в поисках божества обращать очи горе, хазары не испытывали никакого чувства утраты, если вдруг обнаруживалось, что Тенгри уступил свое жилище Яхве, Аллаху или Христу. Поэтому их религиозная история выглядит еще необычнее этнической. Сначала хазары пребывали в язычестве, потом ненадолго приняли ислам, отказались от него и вернулись к язычеству, и, наконец, хазарская верхушка вместе с какой-то частью простого народа перешла в иудаизм.

Кроме того, на хазарской земле звучала и христианская проповедь. Правда, апостолу славян Константину (Кириллу) Философу, побывавшему в Хазарии около 862 г. с христианской миссией, удалось крестить всего две сотни человек. Но в хазарских городах существовали целые колонии купцов-христиан, и крещеное население Хазарии, судя по всему, не уступало по численности иудеям и мусульманам. По сообщению Масуди, в Итиле власти назначили семь судей для разбора дел: двое судили хазар-иудеев, двое – магометан, двое – христиан и один – язычников (славян, русов и др.). Вообще арабские писатели очень хвалят благоустройство и порядок в стране, справедливость и веротерпимость хазарских правителей.

Все восточнославянские племена лесостепного юга в течение VII–VIII вв. оказались под властью кагана. По летописным сведениям, дань хазарам платили поляне, радимичи, вятичи и северяне. Судя по всему, подчинение было добровольным, а дань необременительной. Вятичи, например, настолько свыклись с властью каганата, что князю Святославу удалось заставить их сменить хазарское подданство на киевское только при помощи военной силы. Хазары отнюдь не были жестокими степными хищниками, они не тревожили военными набегами окрестных оседлых земледельцев, а, наоборот, позволяли им колонизовать пустующие земли. Характерно, что в большинстве поселений волынцевской культуры этого времени (на левобережье Днепра) отсутствуют укрепления – по-видимому, в них не было необходимости. Хазарский каганат на добрых двести лет перекрыл заволжским кочевым ордам дорогу на запад.