Cтраница 58

Главный – волжский – участок был присоединен к Балтийско-Волжской магистрали восточнославянскими племенами – ильменскими словенами, кривичами и вятичами.

При входе из Финского залива в Волховский бассейн возникла Ладога. Это был подлинный «ключ-город» к Балтийско-Волжскому пути. Возникновение Ладоги как международного центра транзитной торговли связано с проникновением в Приладожье группы ильменских словен

[115]. Оторвавшись от своих соплеменников, переселенцы оказались в чужом, финском окружении; к тому же очень скоро им пришлось отбиваться от грабительских набегов морских пиратов. В этих условиях спасение могло принести только теснейшее сплочение родовых общин. И приладожские славяне поняли это. Инстинкт самосохранения всегда и всюду побуждал славян к одному и тому же действию – они начинали «ставить грады». Так появилась Ладога и в 9 километрах южнее от нее – Новые Дубовики. Эти укрепленные поселения обезопасили Волхов от порогов до устья. Таким образом, Ладога была своеобразным контрольно-пропускным пунктом, обеспечивавшим безопасность не только приладожских славян, но и всего словенского племенного союза.

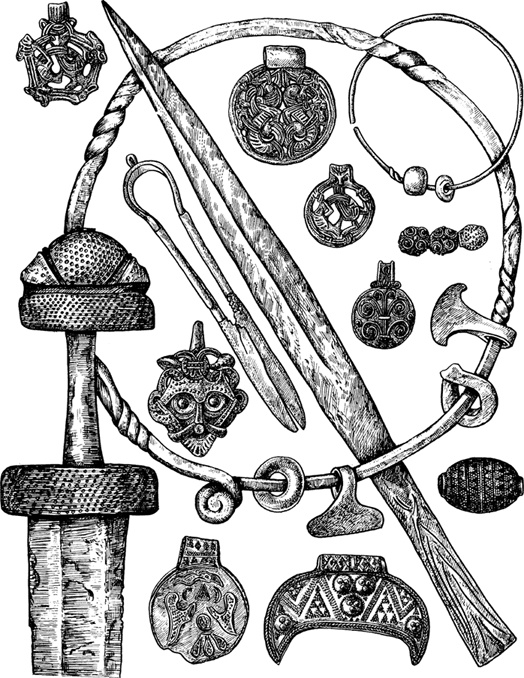

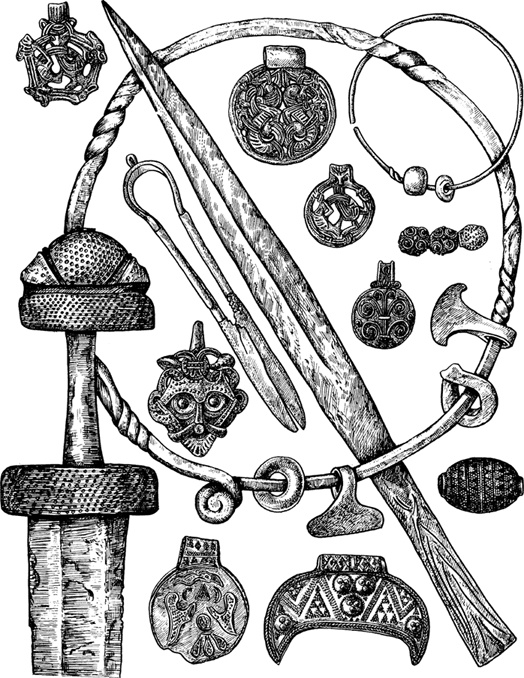

Предметы из гнёздовских курганов

Кривичи в VIII в. создали подобный же форпост – Гнёздово (неподалеку от еще не существовавшего тогда Смоленска), призванный охранять военно-торговые интересы восточнославянских племен на «перемычке» между Волгой и Западной Двиной. С проникновением кривичского населения на Верхнюю Волгу связано возникновение крупного Тимеревского городища (близ современного Ярославля).

Итак, восточные славяне не были посторонними наблюдателями международной транзитной торговли между арабским Востоком и европейским Северо-Западом. Напротив, они выступали в роли одного из первооткрывателей Балтийско-Волжского торгового пути и равноправными участниками совершавшихся на нем торговых операций. Восточнославянские поселения изобилуют арабскими монетами. Например, в Гнёздово их найдено более 1100, в Тимерево – 4188

[116]. Подавляющее большинство этих находок входят в состав кладов, которые могли принадлежать, разумеется, только местным жителям. О регулярности торговых связей восточных славян с Багдадским халифатом свидетельствует тот факт, что имеющиеся в распоряжении археологов монеты образуют практически погодовой ряд чеканки, начиная с первого десятилетия VIII в. и заканчивая 70-ми гг. X столетия.

Вопреки широко разрекламированному мифу об организующей роли скандинавов в балтийско-волжской торговле, бесперебойную поставку восточного серебра в Западную Европу наладили вовсе не они. Конечным пунктом путешествий викингов на восток было южное побережье Восточной Прибалтики – легендарная Биармия

[117]. Земли Древней Руси в VIII–IX вв. не входили в орбиту скандинавской военно-торговой экспансии

[118].