Однако то обстоятельство, что обращение русов в христианство во всех случаях связывается с чудесами, свидетельствует, что проповедь византийских миссионеров крайне редко оказывалась убедительнее заклинаний и гаданий «русских знахарей».

Более сильное и, что важно, непрерывное христианское влияние шло к русам через крымских готов. Уцелевшее от гуннского погрома готское население Крыма в VIII–IX вв. было еще довольно многочисленным и поголовно христианским. Здесь находилось несколько готских епархий. Древнейшей была Боспорская епископия, возникшая, по преданию, в конце III в. В VII в. появилась епископская кафедра в городе Дорос или Дори – местная готская область тянулась по побережью от нынешней Алушты до Балаклавы. В следующем столетии она получила права митрополии (в конце XVIII в. Дорийское архиепископство перешло в ведение Святейшего синода с титулом «готфийского», хотя его паствой были уже в основном греки, лет за двести до того окончательно ассимилировавшие крымских готов). Наконец, при императоре Юстиниане I была учреждена третья готская епархия – Таматарханская, на Таманском полуострове (будущая древнерусская Тмуторокань).

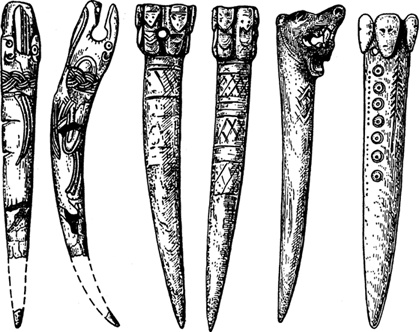

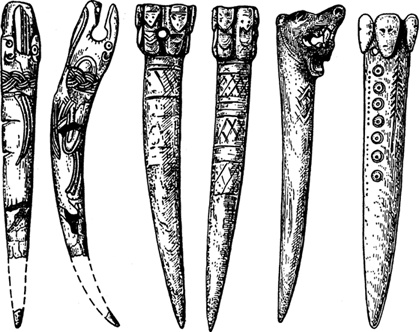

«Писала» – стили X–XI вв. для письма с языческими сюжетами

Со времен проповеди Вульфилы готы исповедовали христианство арианского толка. Средневековые тексты свидетельствуют, что они продолжали придерживаться еретических взглядов своего «апостола» и позднее. Как убедительно показал А. Г. Кузьмин, крымские готы передали русам свою письменность – глаголицу, а вместе с ней и некоторые догматы арианского учения

[203]. Гуманисты XV в. считали прототипом «готического», вычурного письма лангобардскую письменность VII–VIII вв., с которой глаголица обнаруживает много общего. В документах Ватикана глаголица нередко прямо называется «готским письмом», возрожденным усилиями просветителя моравских славян Мефодия, который спустя десяток лет после создания кириллицы вернулся к этому древнему письму. Так, папа Николай II (1059–1061) напоминал церковному собору в Сплите: «Говорят, готские письмена были вновь открыты неким еретиком Мефодием, который написал множество измышлений против догматов вселенской веры…» В 1061 г. против настоятеля и братии чешского Сазавского монастыря было выдвинуто обвинение в том, что благодаря глаголической письменности «они были вовлечены в секту еретиков и, бесспорно, обращены в нее». Таким образом, глаголица и ересь (а «готской» ересью было арианство) выступают синонимами. В то же время широкое употребление «готского письма», глаголицы, именно русами подтверждает надпись на реймсской копии Евангелия XIV в., где она названа «русским шрифтом»

[204].

Итак, в середине IX в. русы, по всей видимости, уже имели письменность (глаголицу) и некоторые христианские тексты, переведенные на славянский язык.

Несмотря на это, в жизни русов находилось мало места не только для Нового, но и для Ветхого Завета. Даже повесив на шею крест, русы вовсе не думали отказываться от своих языческих обрядов. В христианских погребениях Киева конца IX – начала X в. встречаются останки рабынь, убитых и положенных в могилу рядом с их «просвещенным лучами веры» господином. Матвей Краковский еще в 1147 г. писал о русах (рутенах), живущих в Польше и Богемии, что они «Христа только по имени признают, в глубине же души отрицают». Не исчезло и почитание меча в качестве священного предмета. Правда, мечи русов-христиан украшались надписями-клеймами, посвященными Иисусу и Богоматери; однако характерно, что если на Западе Церковь сумела, так сказать, переместить внимание варваров с клинка на рукоять, ставшую символом Креста, то русы продолжали культивировать именно клинок.

Из всех евангельских заповедей русы с грехом пополам следовали только одной: будьте как птицы небесные, которые «ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницу» (Мф., 6: 26). Действительно, по словам Ибн Русте, у русов не было «ни поместий, ни деревень, ни пашен». Поселения русов были гнездовьем хищных птиц, они процветали за счет грабежа соседних народов, и прежде всего – окрестных восточнославянских племен. Русы, говорит тот же автор, «питаются только тем, что увозят из земли славян… Они производят набеги на славян, причем садятся на корабли, отправляются к славянам, захватывают их в плен, увозят их к хазарам и (волжским) болгарам и продают…». Гардизи уточняет, что русы совершают свои походы на славян группами по 100 или 200 человек. Эти числа точно соответствуют количественному составу дружин у других славянских племен того времени. Так, князей польского Гнезна в IX в. окружало не более 200 дружинников

[205].

Для политической организации черноморско-днепровских русов было характерно своеобразное двоевластие: рядом с князем непременно находилась фигура воеводы. «Повесть временных лет» дает немало примеров разделения властных функций между этими фигурами, среди которых самый значительный и характерный – договор русов с императором Иоанном Цимисхием, заключенный с русской стороны от имени «Святослава, великого князя русского» и его воеводы Свенгельда. Один из арабских писателей, в свою очередь, заметил, что у царя русов есть «заместитель, который командует войсками, нападает на врагов и замещает его у его подданных» (Ибн Фадлан).

Жертвами разбойных нападений русов становились те славяне, которые не признавали власти «русских» князей (из сообщения Константина Багрянородного известно, что к середине X в. данниками русов стали ледзяне, древляне, дреговичи, кривичи, северяне). Захватив живой товар, русы превращались в рачительных хозяев. «Они хорошо обращаются с рабами и относятся внимательно к их одежде ради целей торговли», – пишет Ибн Русте. Славянские рабы были один из главных предметов «русского» экспорта. По сообщению Ибн Фадлана, правитель Волжской Булгарии брал в качестве пошлины «одну голову» с каждого десятка рабов, привозимых русами для продажи в его страну. Здесь особым спросом пользовались «красивые девушки для купцов». В Константинополе, как передает Константин Багрянородный, купцы-русы выставляли на продажу не только «крепких мужчин и юношей, но и детей, и девушек, и женщин».

В средневековой арабской литературе есть редкий фрагмент – бытовая зарисовка «русских» купцов в Волжской Булгарии, сделанная «с натуры» участником багдадского посольства 921–922 гг. в Хазарию Ибн Фадланом. Этот любознательный и наблюдательный человек буквально впился в них глазами, благодаря чему мы имеем как бы ряд моментальных фотографических снимков или даже небольшую документальную ленту о жизни «купцов ар-рус».

Первым впечатлением Ибн Фадлана было восхищенное удивление. «Я видел русов, – пишет он, – когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на берегу реки Атиль [Волги]. И я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам

[206], румяны, красны. Они не носят ни курток, ни кафтанов

[207], но носит какой-либо муж из их числа кису, которой он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож. Мечи их плоские, с бороздками, франкские. И от края их [русов] ногтя и до шеи они покрыты изображениями [татуировкой] деревьев и тому подобного».