В первые полгода жизни у младенцев привязанность не фиксированная и не прочная. Она возникает во второй половине первого года жизни. Но чтобы возникла привязанность, младенец должен проявлять активность. Это позволяет ребенку легче найти отклик со стороны заботящегося о нем человека, который реагирует улыбками, прикосновением, разговором. Поведение малыша побуждает взрослого предпринимать определенные действия, а они, в свою очередь, вызывают у младенца эмоциональный отклик.

Р. Шефер и П. Эмерсон (Schaffer, Emerson, 1964), наблюдая за младенцами, выявили три этапа в развитии первичных привязанностей:

– асоциальный этап (0–6 недель): плач и улыбка ребенка не имеют специфического характера и не направлены на людей;

– этап недифференцированной привязанности (6 недель – 7 месяцев): плач для привлечения чьего-либо внимания;

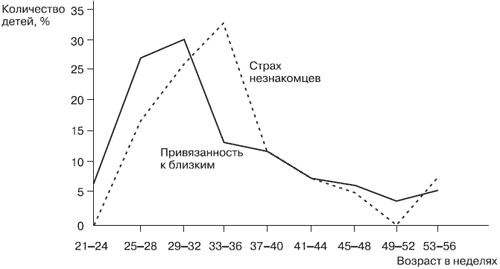

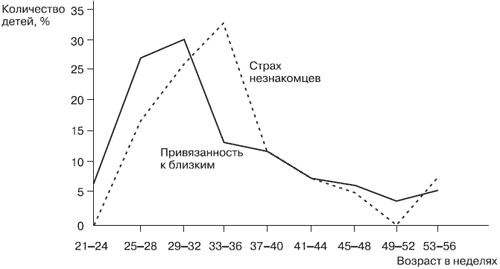

– этап дифференцированной привязанности (7–11 месяцев): привязанность возникает только к конкретным людям, незнакомые люди вызывают настороженность (страх). Пик дифференцированной привязанности приходится на 7–8-й месяцы, а пик страха перед незнакомыми людьми – на 8–9-й месяцы (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Возрастная динамика привязанности к близким людям и боязни незнакомцев (Schaffer, Emerson, 1964).

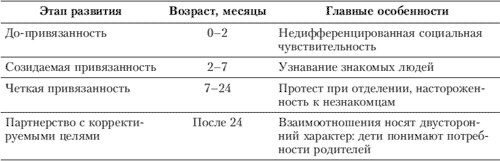

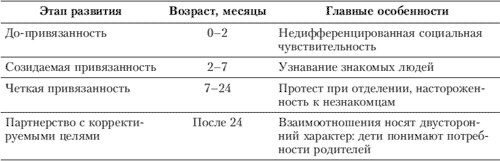

Дж. Боулби выделяет четыре этапа развития привязанности ребенка (табл. 12.1).

Таблица 12.1. Этапы развития привязанности ребенка, по Дж. Боулби.

Характерно, что дети проявляют большую привязанность к тому человеку, который с ними играет, а не к тому, который только заботится о них (кормит, купает и одевает их). Таким образом, телесный контакт со взрослым хотя и важен, но не является единственным фактором, способствующим привязанности ребенка. Необходимы и другие проявления внимания (Spitz, 1965).

Механизм взаимодействия необходим при образовании привязанностей и в более старшем возрасте.

Ребенок, у которого имеется полноценное чувство привязанности к определенному человеку, реагирует на разлуку с этим человеком рядом бурных проявлений. У малышей в возрасте одного года Дж. Боулби выявил три стадии: протест, отчаяние и отстранение. На стадии протеста дети отказываются признать свое отделение от объекта привязанности. Они предпринимают энергичные попытки вновь обрести мать. На стадии отчаяния они плачут, кричат, брыкаются, бьются головой о постель, отказываются контактировать с кем-либо, кто пытается их успокоить. На третьей стадии (отстранения), наступающей через несколько часов, а иногда и дней, дети уходят в себя, становятся очень тихими. В их плаче слышится безысходность и монотонность. Родных встречают отстраненно и даже равнодушно. Лишь потом постепенно дети начинают откликаться на проявление внимания со стороны тех, кто их окружает, и кажутся оправившимися от своего горя.

Маленькие дети ведут себя таким образом даже при кратковременной разлуке с родителем (Боулби полагает, что причиной этого является возникающий у детей страх одиночества), дети постарше страдают только при длительной разлуке. Если связь матери с младенцем нарушена на продолжительное время или постоянно, то развиваются тяжелые формы депрессии и может возникнуть даже общее истощение организма (Boulby, 1982; Spitz, 1965).

Такая реакция детей на разлуку является прототипом поведения людей и в более старшем возрасте, когда их охватывает буря эмоций при вынужденном расставании с первой любовью или при смерти ребенка или супруга.

Типы привязанностей. Первоначально М. Эйнсворт (Ainswort, 1973) выделяла два типа привязанности: надежную и ненадежную. Первый тип характеризуется исследовательской активностью в незнакомой обстановке, при которой мать используется как «база», отсутствием отрицательной реакции на приближение незнакомого человека, радостным приветствием матери при ее приближении. Второй тип характеризуется пассивным поведением ребенка в незнакомой обстановке даже в присутствии матери, отрицательной реакцией на приближение незнакомого человека, беспомощностью и дезориентированностью в отсутствие матери и пассивностью при ее приближении. Ненадежный тип привязанности возникает либо вследствие недостаточного внимания матери к ребенку, либо вследствие слишком частых ее попыток завязать контакт с ребенком. В результате общение становится перенасыщенным и ребенок старается избегать контактов.

В последующем Айнсворт с коллегами стали говорить о трех типах привязанности: группа А – «избегающе-привязанные», группа В – «безопасно-привязанные», группа С – «амбивалентно-тревожно-привязанные». Группа А реагировала на возвращение объекта привязанности менее позитивно и более негативно при его уходе, чем группа С; группа В отличалась от других меньшим проявлением гнева и большей склонностью к сотрудничеству (Ainswort et al., 1978). К группе А относятся 21% детей, к группе В – 65%, к группе С – 14%.

У детей группы А матери избегали телесного контакта с ребенком, чаще проявляли гнев и были эмоционально менее экспрессивны по сравнению с другими матерями (Ainswort, 1978). Матери детей группы С тоже проявляли меньшую восприимчивость и отзывчивость, в отличие от матерей детей группы В. Айнсворт объясняет различия в типах привязанности детей не врожденными особенностями, а различиями в поведении матерей при общении с ребенком.

Это мнение нашло подтверждение в исследовании Шейвера с коллегами (Shaver et al., 1988). Ими показано, что люди с «избегающим» типом привязанности, по сравнению с имеющими «безопасный» тип, описывают своих матерей как требовательных, менее уважительных и более критичных. Отцы «избегающими» характеризовались как незаботливые и принуждающие, а отношения между родителями – как лишенные эмоций. «Тревожно-амбивалентные» описывали своих матерей, в отличие от «безопасных», как назойливых и несправедливых, отцов – как несправедливых и угрожающих, а их супружеские отношения – как несчастливые. «Тревожно-амбивалентные» по сравнению с «избегающими»: матери более приятные и отзывчивые, а отцы – более несправедливые и эмоциональные.

Типы привязанностей

Примерно семь детей из десяти (примерно столько же взрослых) демонстрируют прочную привязанность (secure attachment) (Baldwin et al., 1996; Jones, Cunningham, 1996; Mickelsonetal.,1997).Если взрослые, склонные к привязанности этого типа, в детстве оказывались в незнакомой обстановке (обычно это была игровая комната в лаборатории), они спокойно играли, если там находились их матери, и с удовольствием изучали тот странный мир, в который попали. Если мать уходила, ребенок впадал в отчаяние, а когда она возвращалась, он мчался к ней навстречу и прижимался к ней. Потом успокаивался и возвращался к тому занятию, от которого он отвлекся (Ainsworth, 1973, 1989). Многие исследователи полагают, что подобный стиль привязанности есть, если так можно выразиться, модель, прообраз близких отношений, которые будут у этого ребенка, когда он станет взрослым. Взрослые, склонные к подобным привязанностям, без труда создают близкие отношения и не боятся ни стать слишком зависимыми, ни потерять любимого человека. Они способны поддерживать длительные любовные связи, приносящие удовлетворение, в том числе и сексуальное (Feeney, 1996; Feeney, Noller, 1990; Simpson et al., 1992).