В кадре газетная вырезка, объявление в рубрике “Аренда недвижимости”: “Молодая супружеская пара снимет комнату на год, оплата ежемесячно”.

Франчишек и Малгося осматривают мрачную комнату в старом обшарпанном доме. Неприятная хозяйка не хочет сбавлять цену. Уголь нужно будет носить из подвала.

В кадре вступительный взнос в кооператив, бульдозеры на стройплощадке, кооперативная книжка.

Франчишек и Малгося пролезают через дыру в заборе, смотрят на котлован, вырытый под фундамент.

На приеме у врача. Франчишек ждет результатов обследования.

“Все в порядке, – говорит врач. – Хотите послушать, как бьется сердце?” – спрашивает Франчишека и дает ему стетоскоп.

Монтажная нарезка. Развитие эмбриона. Фотографии под музыку, смонтированные через наплывы: стадии развития человека до момента, когда плод внешне ничем не отличается от младенца.

Больничный коридор. Крик новорожденного. Медсестра издалека через стекло показывает Франчишеку орущего красного младенца. Говорит: сын.

Франчишек вне себя от счастья прямо в одежде залезает в фонтан у Дворца культуры и науки. Зеваки изумленно смотрят на него.

В квартире. Грудничок лежит на столе. Франчишек и Малгося склонились над ним. Франчишек берет маленькую ручку ребенка, сравнивает со своей ладонью.

В кадре. Просьба на имя декана предоставить академический отпуск.

В кабинете у декана Франчишек объясняет причины своего решения.

Франчишек. Я узнавал про полставки, но это ничего не решает, я просто не справляюсь и поэтому вынужден…

Декан. Ну ладно, но вы отдаете себе отчет, что, однажды порвав с наукой, к ней крайне трудно вернуться? Мне почти неизвестны примеры людей, бросивших, а потом продолживших учебу…

Франчишек (с надеждой). Я бы очень хотел вернуться. И вернусь, но сейчас у меня нет другого выхода…

Пустая физическая лаборатория. Приборы, ряды реторт, блестящих устройств. Неподвижность.

[♦]

Как любой пожилой человек, я с наслаждением выискиваю различия между поколениями, в глубине души надеясь найти доказательства нашего превосходства. (Ох уж эта невыносимая потребность быть лучше других!) Рассуждая трезво, я не вижу никаких серьезных аргументов в пользу того, что мы с нашим интеллигентским миром в чем-то превосходили современную молодежь. Это невозможно ни измерить, ни сравнить. И все же я понимаю: во многих отношениях мы были другими. Полагаю, что наше поколение в большей степени осознавало необратимость событий, а в спокойные, мирные годы молодые люди, вперившись в компьютеры, почти не слышат шелеста текущего времени и тешат себя иллюзией, что все можно вернуть назад, нажав соответствующую клавишу.

Кроме того, я замечаю, что сегодня молодежь хуже концентрируется: она не ожидает от повествовательного искусства, что ружье, висящее на стене в первом акте, должно выстрелить в третьем (это правило Чехова). В музыке Бетховена несколько звуков в первой части произведения развиваются и приводят к главной теме, по пути претерпевая множество трансформаций. Молодые слушатели чаще имеют дело с очень короткими формами и не ждут затейливых конструкций, потому что за несколько минут композитор просто не успеет их выстроить. Рэпер тоже не в состоянии сочинить длинную поэму. Краткость формы – своего рода знак времени, отражающий стремительный ритм жизни и еще более стремительный ритм перемен. Если спросить, хорошо это или плохо, ответ будет неоднозначным. С одной стороны, хорошо, что мы живем быстро, жизнь за счет этого дополнительно удлиняется, с другой – есть важная категория переживаний, которые не испытать на бегу: то, что вложили в свои романы Марсель Пруст, Лев Толстой или Томас Манн, поймут только те, кто сможет прочитать их многотомные произведения. Справедливости ради замечу, что многословие в XIX и XX веках было бедой не только многих писателей и композиторов, но также политиков, выступавших публично, профессоров, стоявших на кафедре, а прежде всего – велеречивых священников. Все они болтали, не зная меры, что сегодня уже не остается безнаказанным.

Раз речь зашла о концентрации внимания, смею надеяться, читатель простит, что я не стремлюсь к выверенной композиции, предполагая, что читать эту книгу вы будете кусками, так же, как я ее пишу. В общем, рассчитываю на вашу невнимательность, а теперь вернусь к дилемме, наметившейся в “Иллюминации”. Молодой человек вынужден бросить учебу, чтобы прокормить жену и ребенка. Распространенный случай, словно взятый из каталога стереотипных ситуаций. Как совместить семейную и профессиональную жизнь? Сколько бы мы ни задавали этот вопрос, у каждого человека все складывается по-разному. В XXI веке повсеместная тенденция в развитых странах такова, что значительному числу мужчин, а также – что ново – женщин реализовать себя в профессии важнее, чем в личной жизни, поэтому они откладывают серьезные отношения на потом и тем самым оттягивают момент, когда станут родителями. Я сам поздний ребенок и знаю: у этого есть свои плюсы и минусы. Молодые родители обычно поддерживают с детьми партнерские отношения, но в то же время часто соревнуются с ними, что недопустимо и вредит всем. Родители старшего возраста не так совершенны биологически, поэтому сейчас много слабых и неполноценных детей. На другую чашу весов можно положить то, что у людей, реализовавшихся в профессии, шансы стать хорошими родителями больше. Правда, они не всегда этим пользуются. Читая биографии титанов науки и искусства, мы нередко видим, как дети великих людей пали жертвами их удачной карьеры – я имею в виду, к примеру, Марию Склодовскую-Кюри или Томаса Манна.

Еще один вопрос, на который никто, разумеется, не знает ответа: все ли люди обладают талантом и призванием? Я бы хотел, чтобы так было, мне хочется верить, что в каждом дремлет какое-то дарование, пусть и глубоко запрятанное. Пишу об этом, задумываясь, как человеку искать свой путь, как определить, чему себя посвятить? Общаясь с молодежью, я нередко начинаю полушутя препираться, слыша настойчиво повторяемую фразу “я хочу”. Она не вписывается в традиционные представления о вежливости: раньше говорили не “я хочу”, а “я хотел бы”, но чаще всего просто “пожалуйста”. Не “Мама, я хочу на ручки”, но “Мама, я бы хотел на ручки” или “Пожалуйста, возьми меня на ручки”. Слово “пожалуйста” было “волшебным”, хотя иногда приобретало гротескные формы. Я знаю истории про малышей, говоривших: “Мамочка, пожалуйста, пи-пи”. Преувеличенная вежливость недавно при печальных обстоятельствах вернулась к нам из-за океана, где родственник воспитал детей как раз в таком духе, а когда лежал, сраженный болезнью, они звонили нам и говорили: “Папа больше не изволит жить”.

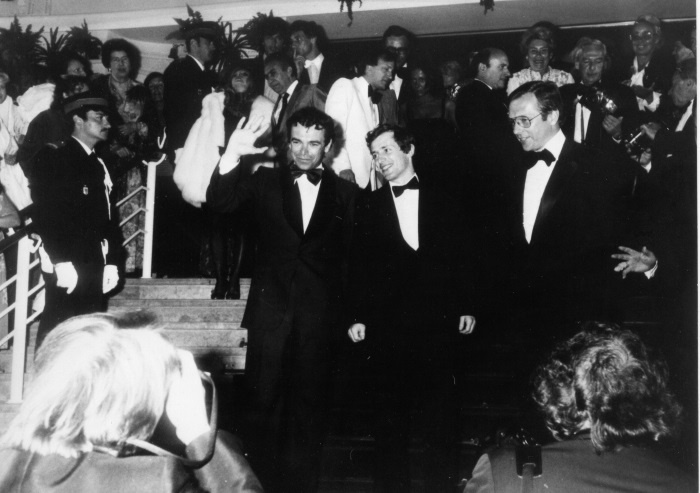

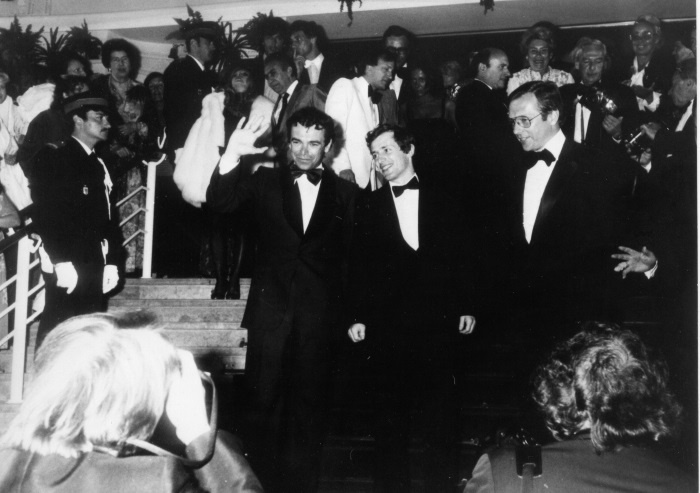

После показа “Константы” с Тадеушем Брадецким и Славомиром Идзяком в Канне, 1980 г.

В плане личной карьеры это внешне невинное “хочу” может легко завести в тупик. Поговорка гласит “хотеть – значит мочь”, но на самом деле стоит хотеть только того, что реально возможно. Молодые люди, снисходительно заявляющие, чем хотели бы заниматься, обычно не думают о том, каковы их шансы в данный момент в данном обществе делать именно это, а с другой стороны, не задаются вопросом, есть ли у них способности и объективные предпосылки добиться того, о чем они мечтают.