Поэтому у арабов, ведших джихад против византийцев в Киликии, были враги с обеих сторон. В записи под 6169 г. от сотворения мира Феофан перечисляет последствия этого: Муавии пришлось просить о мире так, как это понимали византийцы («письменный мирный договор»), хотя это была всего лишь худна, дозволямое исламом перемирие, потому ограниченное во времени.

Не было никакого сомнения в том, чья сторона взяла верх: Муавия согласился платить ежегодную дань в 3000 золотых слитков, пятьдесят чистокровных лошадей и пятьдесят пленников в обмен на тридцатилетнее перемирие.

Киликия была далеко от Запада, но критически важное сражение произошло в Константинополе: «Западные народы, и каган аварский, и тамошние цари, и правители, и касталды [гастальды, чиновники у лангобардов], и важнейшие особы от запада, узнавши об этом, чрез посольства прислали царю дары и просили о соблюдении к ним мирных расположений»

[369]. Значительная часть Италии всё ещё была византийской, лангобарды владели большей её частью, и потому их испуг при вести о победе над, казалось бы, неудержимыми арабами-мусульманами имел стратегическое значение, поскольку при необходимости воевать с булгарами и защищать границу с арабами Византия не могла послать в Италию сколько-нибудь значительное войско, чтобы устрашение превратилось в защиту.

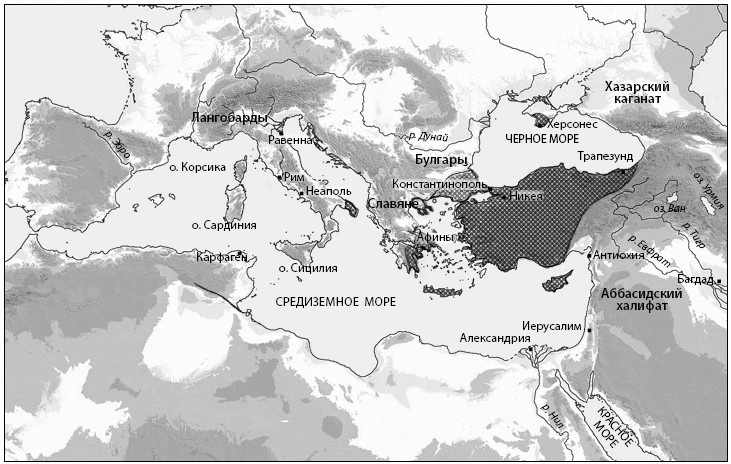

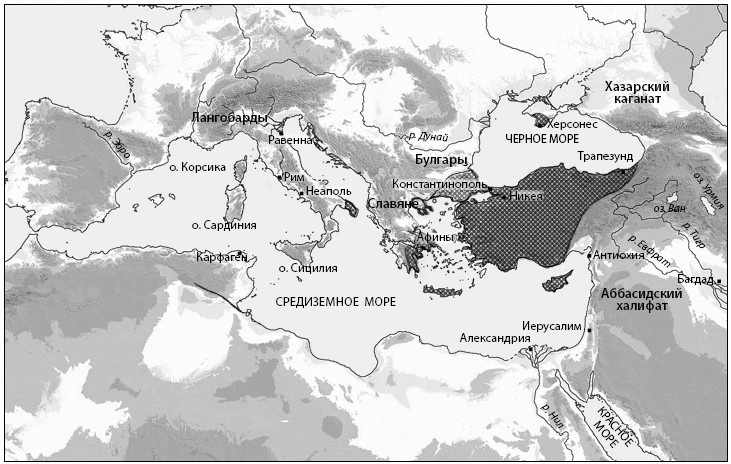

Карта № 8. Империя в 780 г., после мусульманских завоеваний и превращения булгар в оседлых жителей

Второй попытки напасть на Константинополь арабы не предпринимали до 717 г., когда омейядский халиф Сулайман ибн Абд ал-Малик (715–717 гг.) мобилизовал войско для джихада, чтобы отправить в Константинополь морскую экспедицию под командованием своего брата, Масламы ибн Абд ал-Малика, за которым сам он последовал со своими силами по суше, предположительно через Киликию. Как уже отмечалось, войска, высадившиеся с Масламой во Фракии, чтобы осадить Феодосиеву стену, были атакованы с тыла и разбиты булгарами, тогда как войска, высадившиеся на берегу Мраморного моря, были блокированы и уморены голодом; сам халиф был убит в 717 г., так что ждать помощи Масламе было неоткуда.

Новый халиф, Умар ибн Абд ал-Азиз, характеризуется как «пиетист», безразличный как к знаменитой изысканности Омейядов, так и к их стремлению захватить Константинополь. Согласно анонимной «Сирийской хронике 1234 г.»:

…едва став царём [халифом], он приложил все свои силы ко спасению народа арабов, попавших в ловушку в Византийской империи. Поняв, что новостей от них не получить, он назначил надёжного человека, дал ему достаточно сильную охрану и отправил его в Римскую империю… этот человек добрался до арабского стана и узнал всё о положении войска; затем Маслама вручил ему письмо, полное лжи, чтобы тот отвёз его Умару и сказал: «Войско в отличном состоянии, и Город скоро падёт».

Только по прошествии зимы 717 г., когда навигация вновь стала возможна, Умар смог приказать Масламе возвращаться домой, но это означало необходимость прорваться через блокаду с моря: «…они погрузились на корабли и вышли в море, а ромеи вступили в битву с ними и сожгли множество их кораблей. Выживших застигла морская буря, и большинство их кораблей затонуло»

[370].

Характерно, что за этим поражением последовало гонение на христиан и попытки насильного обращения в ислам по приказу халифа Умара, сочетавшего «пиетизм» с экстремизмом.

До десятого века арабо-мусульманская держава оставалась мощной, совершала набеги по всему Средиземноморью и периодически нападала также на границы империи на суше. Урон, нанесённый империи, был столь велик, что многие города превратились в деревни; в восьмом веке даже население Константинополя уменьшилось до менее чем пятидесяти тысяч человек, живших среди заброшенных домов; даже ни один акведук не действовал до 768 г.

[371] В девятом веке империя быстро собиралась с силами, оправляясь от прежних территориальных потерь и грабежей, но арабские атаки с моря по-прежнему обходились дорогой ценой, а вторжения с моря и грабительские набеги всё ещё продолжались. В августе 902 г. последний византийский оплот на Сицилии, город Таормина, был потерян; к тому времени почти все острова Средиземного моря были оккупированы либо подверглись набегам, а большие и малые прибрежные города также переживали нападения.

В июле 904 г. обратившийся в ислам Лев Триполитанский возглавил самый опустошительный набег: войдя в Мраморное море и, по видимости, направляясь к Константинополю, большой флот Льва пустился в бегство от массированной вылазки византийских военных кораблей, но лишь для того, чтобы напасть на второй город империи, Фессалонику. Город пребывал в неведении, его защита не была подготовлена. Многие его жители были убиты, огромное число пленных было обращено в рабство.

Мобилизация для джихада всё ещё действовала в полную силу, двойной стимул (добыча и рабы в случае победы либо роскошная посмертная жизнь после гибели в бою) всё ещё мог привлекать немало добровольцев, но политически арабо-мусульманская держава была роковым образом подточена хроническим внутренним разладом. В Византийской империи были свои мятежники, повстанцы, узурпации и гражданские войны. Но до 1204 г. существовала всего одна империя, не две, не три и не четыре. Арабо-мусульманская экспансия, даже до того как она превратилась во многонациональную мусульманскую экспансию, захватила территории, значительно превышавшие размеры Византийской империи: к востоку она доходила до внешней границы Китая (битва на реке Талас с войсками династии Тан в 751 г.), в то же время достигнув долины Инда (ныне Пакистан).

Но наряду с этой колоссальной экспансией происходило также политическое и религиозное, сектантское дробление (они часто переплетались друг с другом), а также этнические конфликты – прежде всего между арабами и персами. Поначалу подавленная и заглушенная исламским завоеванием, древняя и привлекательная культура Персии с её зороастрийскими обрядами и обычаями нашла возможности заново проявиться в рамках персидского ислама, как это происходит и поныне: даже фанатичные основатели Исламской Республики Иран не пытались упразднить сугубо зороастрийский обряд огня Новруз и следующее за ним празднество; показательно и то, что с шестнадцатого века персидские мусульмане определённо являются скорее шиитами, чем суннитами, как большинство арабов и вообще мусульман.

Византийские победы зачастую можно было предсказать в силу отсутствия единства среди мусульман – и никогда это не было столь явно, как в последние годы правления неутомимого и в конечном счёте победоносного Василия II (ум. в 1025 г.), при котором империя расширилась во всех направлениях. К тому времени халифата, который, как предполагалось, управляет всеми мусульманами как единой нацией (умма), в действительности более не существовало.