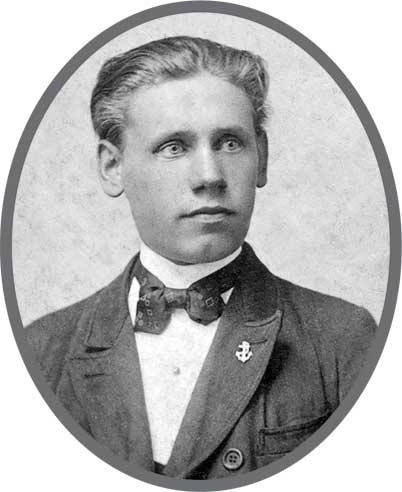

Штурман – старый друг Александра Константин Белов. Когда-то в Торгово-мореходном училище они мечтали о совместной работе.

В формировании команды В. А. Русанов преуспел. Действительно, он собрал умелых и работящих людей. Три социал-демократа, революционера-подпольщика, Русанов – Самойлович – Кучин… Наверное, в кают-компании велись разговоры не только о природных богатствах архипелага, но и социально-политическом устройстве России, её будущем и путях достижения этого процветания. Во всяком случае, слова о России, необходимости и готовности работать на её благо были в этом экипаже не пустым звуком.

4 июня 1912 года датируется «Наставление начальнику Шпицбергенской экспедиции 1912 года геологу Владимиру Александровичу Русанову», подписанное министром внутренних дел.

[146]

Задачи экспедиции, определенные инструкцией, в целом повторяют программу, разработанную В. А. Русановым. Любопытно, что А. С. Кучин назван штурманом малого плавания и ему в обязанность вменялось не только быть капитаном судна и помощником начальника, но и переводчиком с английского и норвежского языков, а также ответственным за раздачу медикаментов. Не менее любопытно, что в списке участников экспедиции под № 3 значится «горный инженер или студент, приглашение коего предоставляется Вам, если будет к тому возможность». Как известно, этим горным инженером был административно высланный Р. Л. Самойлович. Что это? «Деликатность» властей, не пожелавших в документе нарушить закон, так как ссыльным нельзя было отлучаться с предписанного им места жительства, или решение В. А. Русанова не тревожить их «неприятной» информацией?

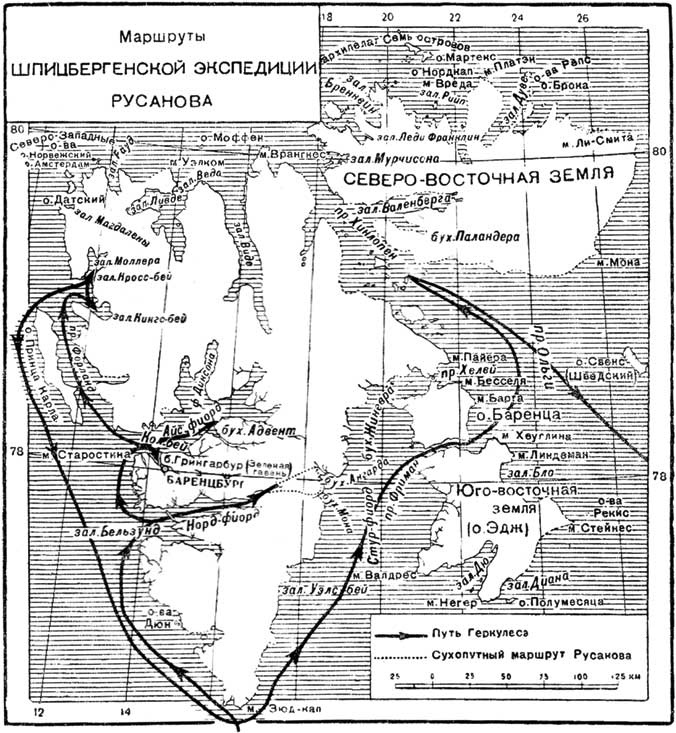

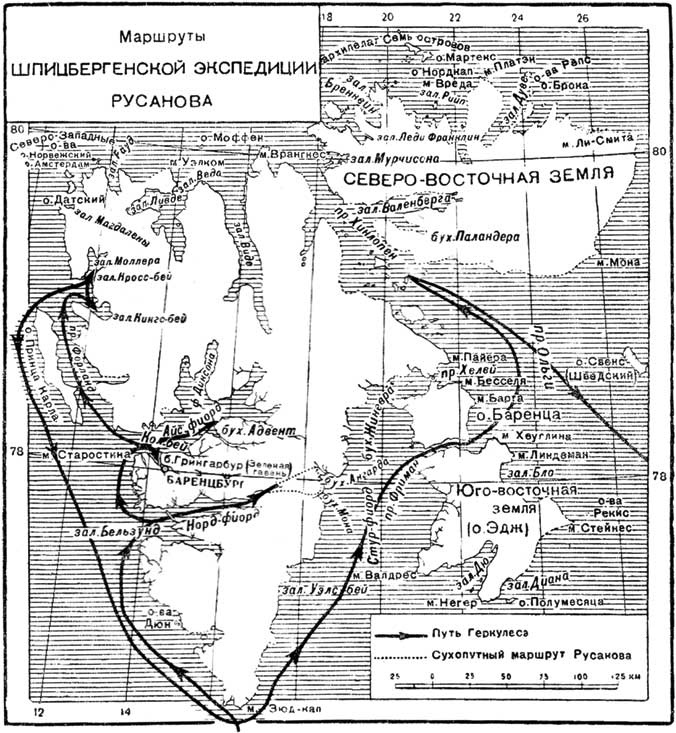

Карта экспедиции В. А. Русанова 1912 г.

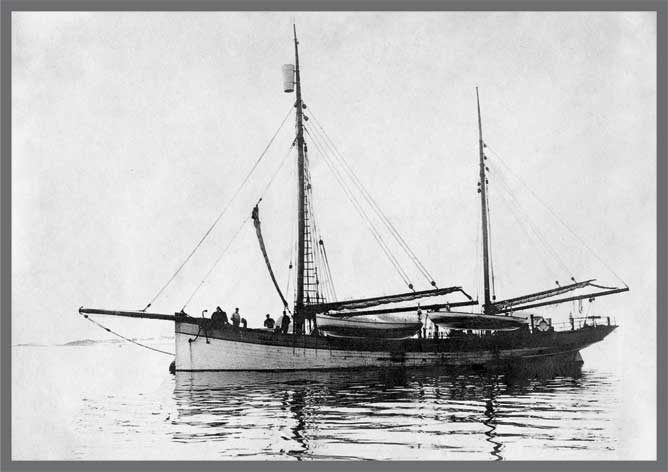

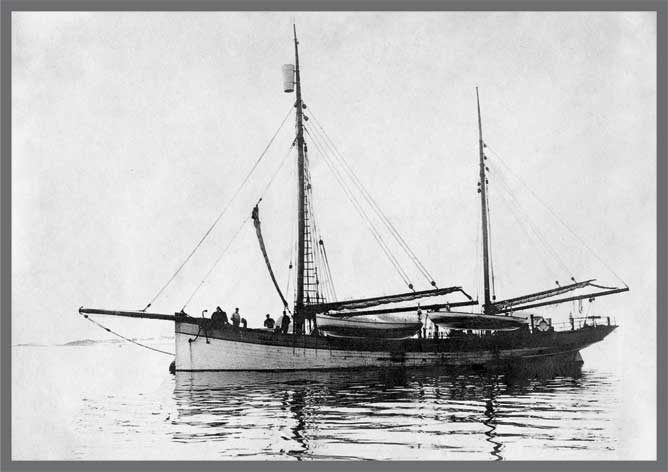

Моторно-парусный куттер «Геркулес». 1912 г. (Из фондов ОИММ)

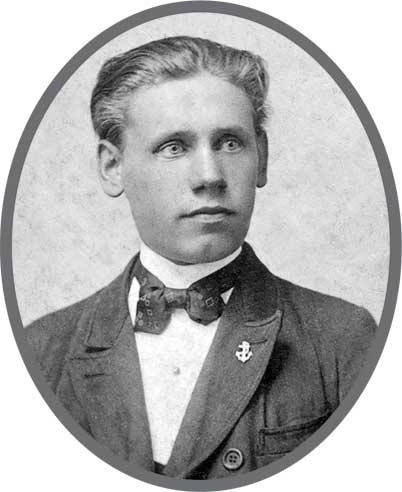

К. А. Белов – штурман «Геркулеса». 1910-е гг. (Из фондов ОИММ)

«Наставление» предписывало выйти в обратный путь не позднее середины сентября 1912 года, впрочем, гарантировало в случае непредвиденных обстоятельств и вынужденной зимовки выплачивать заработную плату тем, чьё вознаграждение было определено помесячно, т. е. двум механикам, повару и трём матросам. При возвращении было необходимо передать местной администрации судно и оборудование, приобретённые за счет казны, и до 1 декабря предоставить краткий отчёт по итогам экспедиции, а до 1 марта 1913 года «подробную разработку собранных экспедицией данных и материалов». В дальнейшем научными материалами экспедиции участники могли распоряжаться по собственному усмотрению.

О том, как проходила эта экспедиция, мы узнаем из выступления Р. Л. Самойловича на заседании Общества изучения Русского Севера в 1913 году.

9 июля 1912 года в 9 часов вечера «Геркулес» покинул Александровск. Погода не благоприятствовала. Туман заставлял передвигаться с осторожностью. Непрерывно гудела сирена, чтобы предотвратить столкновение с другими судами. «Странное впечатление производили эти гудки среди безбрежного океана, окутанного непроницаемым туманом»

[147]. 16 июля добрались до Белль-Зунда – фьорда на западном побережье Шпицбергена. «Чарующая необыкновенная картина расстилалась перед нашим взором. Все стояли на палубе как заворожённые и только изредка от волнения обменивались восторженными лаконичными восклицаниями. Высокие горы остроконечными скалистыми вершинами поднимались к небу, рассеивающиеся нежные облака, подобно вуали, то скрывали их резкие очертания, то придавали им сказочную форму. Меж горами могучие ледники, сверкая на солнце белоснежной поверхностью, спускались широкими языками к морю в виде мощных, на век застывших рек. Подножия гор, опоясанные ледниками, сливались с морем, и покрытые лёгкими облаками вершины их создавали впечатление, будто обрывки земли чьей-то нечеловеческой рукой брошены высоко в воздушное пространство и тихо колеблются между небом и океаном»

[148].

Проход преграждали льды, и Кучину приходилось большую часть времени проводить в «вороньем гнезде» – специальной бочке для наблюдений, укреплённой на грот-мачте. Льды в Арктике коварны, иногда только малая часть находится на поверхности, и требовалось большое внимание капитана и рулевого, чтобы избежать столкновения.

В Белль-Зунде – Колокольном заливе – исследователи высадились на берег. Начались исследования. Р. Л. Самойлович отправился вдоль северного побережья залива, В. А. Русанов с двумя матросами направился на восточное побережье острова к Стур-фьорду. Путь шёл через ледник, покрытый трещинами, в одну из них В. Русанов провалился и чудом, зацепившись за выступ, спасся. На восточном побережье к северу от Китовой губы были обнаружены залежи каменного угля. Эта «экскурсия» длилась 5 суток: с ночёвками в палатке на снегу или холодных камнях, без горячей пищи.

3 июля «Геркулес» прибыл в Зелёную гавань – центр цивилизации на Шпицбергене. Здесь были радиотелефонная станция, построенная норвежцами годом ранее, в 1911-м, и почта. Отсюда с Грин-Харбора Александр послал письмо Бартольду.

«28. VII.1912 г. Дорогой Бартольд! Дружеский привет с дальнего Севера. Мы гости на Шпицбергене уже около 10 дней, большей частью в заливе Беллсунд. Русанов прошёл через льды на суше и пересёк Шпицберген вплоть до пролива Стурфьорд. Сегодня мы пришли к столице. Я всё ещё не был на суше. Но слышал, что там есть письмо для меня. Немного скучаю. Плавание прошло прекрасно, хотя неопытность много раз давала о себе знать. Например, я 3 раза садился на мель в заливе Беллсунд.

От Аслауг ничего нет. Последний раз получил весть от неё в Александровске и немного тревожусь, всё ли с ней в порядке.

29. VII.1912 г. Примечательно, что здесь на Шпицбергене есть всё необходимое. Мы купили керосин, запаслись водой, послали донесения и приветы и отдыхали у гостеприимных людей – начальника телеграфа Хенриксена и управляющего китовой станцией. В целом было чертовски приятно совершить маленькую прогулку сюда. Завтра мы идём к бухте Адвентбей (Адвентфьорд (Advent Bay – англ.) – один из фьордов Западного Шпицбергена – прим. ред.). Потом дальше на север до Кингсбэй, затем к югу до мыса Южный и на восток. Тогда начнётся программа-максимум. Насколько это удастся, я ещё не знаю, но ледовая обстановка не выглядит вполне благоприятной. Ну, посмотрим, что будет. Зимовка – то, чего я меньше всего желаю. Мы к ней ещё не готовы.