Онлайн книга «Александр Кучин. Русский у Амундсена»

Для В. Русанова наступает время исполнения заветной мечты. Последняя телеграмма со Шпицбергена. Полный текст: «Исследования на Шпицбергене закончены, вся программа выполнена, поставлено 28 заявок. Собраны палеонтологическая, зоологическая и ботаническая коллекции. Обследована вся горная промышленность Шпицбергена. Много льдов. Иду на восток. Русанов» [155].

Было ли известно о плане В. А. Русанова или это была такая же «великая тайна», как у Амундсена? Владимир Александрович своё желание пройти Северным морским путём, обойдя Новую Землю с севера, особенно не скрывал.

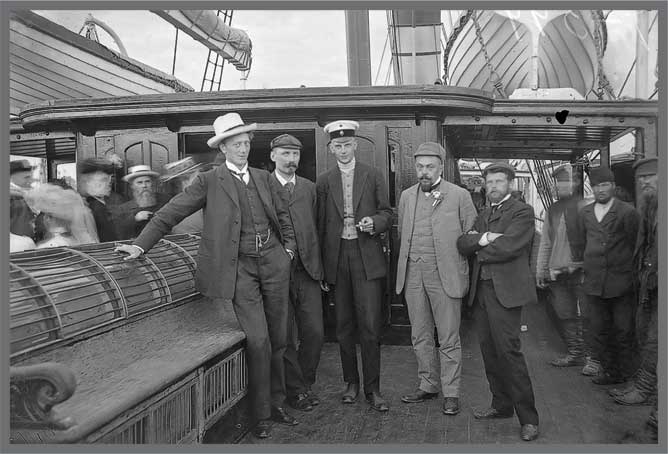

В. А. Русанов (второй слева) на судне «Королева Ольга» во время возвращения из экспедиции на Новую Землю. 1910 г. (Из фондов ГААО)

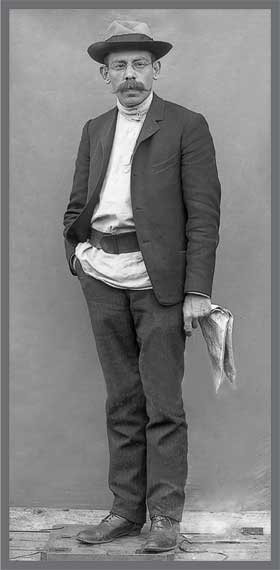

Политссыльный Самойлович Р. Л. 1910 г. (Из фондов ГААО)

О них он пишет в своей записке в Министерство внутренних дел: «Имея в руках судно вышенамеченного типа, я бы смотрел на обследование Шпицбергена как на небольшую первую пробу. Таким судном можно будет широко осветить, быстро двинуть вперёд вопрос о Великом Северном морском пути в Сибирь и пройти Сибирским морем из Атлантического океана в Тихий» [156]. Известно, что он обсуждал эту идею с отцом Кучина Степаном Григорьевичем, и тот был категорически против, пытаясь убедить Русанова, что судно, незаслуженно названное «Геркулес», непригодно для такого плавания. Вероятно, были разговоры и с другими людьми. Однако о существовании какого-либо проработанного плана организации и проведения такой экспедиции неизвестно. Да и был ли он вообще?

«Может быть, а может и не быть». Просто немногие знали, что для В. Русанова «может быть» означало «может» и «будет».

Последняя телеграмма была оставлена в становище Маточкин Шар и отправлена в Архангельск на судне «Королева Ольга». Фотографическая копия телеграммы была опубликована в «Записках по гидрографии» в 1915 году и воспроизведена в книге «Владимир Александрович Русанов. Статьи, лекции, письма» [157]. Приводим её полностью с сохранением орфографии. «Телеграмма начальника экспедиции 1912 года В. А. Русанова, оставленная на Новой Земле, в самоедской колонии Маточкин Шар 18 августа с просьбой отправить ея, когда представится возможность по следующему назначению: Петербург Жданова 9 Стюнкель Юг Шпицбергена остров Надежды окружены льдами занимались гидрографией Штормом отнесены южнее Маточкина Шара Иду к Северо-западной оконечности Новой Земли оттуда на восток Если погибнет судно направлюсь к ближайшим по пути островам Уединения Ново-Сибирским Врангеля Запасов на год все здоровы Русанов. Получена Г. И. Садовским 23/IX 1912 г. Послана 26 сен. 1912 г.» [158].

Пароход Архангельско-Мурманского срочного пароходства «Королева Ольга», судя по расписанию, вышел из Архангельска 12 сентября, [159] в пути был 9–10 дней, в Архангельск вернулся 30 сентября – 1–2 октября. Телеграмма В. А. Русанова была опубликована в «Новом времени» 27 сентября. Видимо, сообщение было передано по радио.

Некоторые считали, что Русанов выпустил частицу «не» в сообщении. Следует читать: «Если не погибнет судно».

Ну, не любил он эту частицу!!!..

В 1912 году помимо плановых экспедиций Гидрографического управления и Мурманской научно-промысловой экспедиции в Арктику вышли три экспедиции, из-за судеб которых 1912 год стал трагическим годом русского исследования Арктики. Это экспедиции под руководством Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова. Три экспедиции, ставившие перед собой разные цели, готовившиеся по-разному, по-разному формировавшие свои команды, но столкнувшиеся с одинаковыми погодными условиями и тяжёлыми льдами Арктики 1912 года.

Наиболее известна из них экспедиция к Северному полюсу Георгия Яковлевича Седова, который заявлял, что престиж России требует немедленного штурма Северного полюса и сделать это необходимо раньше, чем на Северном полюсе побывает покоритель Южного полюса Р. Амундсен. После того как комиссия Гидрографического управления признала план экспедиции, представленный им, несостоятельным и отказала ему в государственной поддержке, Г. Я. Седов и его сторонники прибегли к популярному в то время средству – всероссийской подписке. Жертвователям дарили жетоны-медали с изображением лыжника с собакой на фоне северного сияния. Большинство жетонов были медными, но тем, кто сделал вклад более 5 тыс. рублей, вручали золотые. Обладателями золотых жетонов были Ф. Нансен и Николай II, выступивший как частное лицо и пожертвовавший 10 тыс. рублей.

Для экспедиции зафрахтовали зверобойное судно норвежской постройки «Св. великомученик Фока». По первоначальному плану экспедиция должна была дойти до Земли Франца-Иосифа, зазимовать там, и с первыми лучами солнца после полярной ночи выйти к полюсу, дойти до него на лыжах с собачьими упряжками, поднять российский флаг и вернуться либо к судну, либо к Гренландии по направлению дрейфа льда.

Экспедиция не заладилась с самого начала. Пришлось оставить радиоаппаратуру – не было радиста, оставить часть груза – судно оказалось загруженным выше ватерлинии. Были сорваны сроки выхода в море. Торжественные проводы на Соборной пристани Архангельска состоялись лишь 27 (14 по с. с.) августа, а уже у Новой Земли судно попало в тяжёлые льды и было вынуждено остаться на зимовку. Первая зимовка прошла успешно. Научники В. Ю. Визе, М. А. Павлов, Н. Н. Пинегин выполнили колоссальный объём работ. Хотя Г. Я. Седов, отправляясь в плавание, говорил, что экспедиция не ставит перед собой больших научных задач, но именно научная составляющая, на наш взгляд, стала оправданием экспедиции и серьёзным университетом для этих молодых в будущем знаменитых полярных исследователей. Сам Г. Я. Седов с 1 апреля по 27 мая 1913 года с боцманом А. Инютиным заснял северо-западное, северное и северо-восточное побережья Северного острова, от полуострова Панкратьева до мыса Флиссингский. Тяжелейший двухмесячный героический переход на лыжах и собачьих упряжках подорвал здоровье Георгия Яковлевича. Но в результате он составил довольно верную карту, на которой контур берега совпадает, за небольшим исключением, с очертанием берега на современных картах. Только через одиннадцать месяцев судно смогло продолжить путь. Новая зимовка началась в бухте Тихой острова Гукера Земли Франца-Иосифа менее чем через месяц. Она была изнурительной. Холод и однообразная несбалансированная пища сделали своё дело. Заболели все, кто брезговал есть свежее мясо и пить кровь убитых животных. Был болен и сам Г. Я. Седов. Тем не менее, 2 февраля 1914 года он вместе с Г. Линником и А. Пустошным вышли к полюсу. С ними было 24 собаки, впряжённых в трое нарт с провиантом и одеждой. На девятый день Георгий Яковлевич уже не мог встать, его везли на нартах, а 20 февраля он скончался. Его спутники, захоронив начальника, пошли в обратный путь. 18 марта они вернулись на «Св. Фоку». Через месяц судно прибыло в Архангельск.