Вскоре семья переехала в Онегу. В 1914 году она окончила Онежское женское начальное училище. Эти годы были омрачены отсутствием известий о судьбе брата, может быть, именно в это время грусть навсегда поселилась в её глазах. По этому печальному, прямому и строгому взгляду Елизавету Степановну легко найти на фотографиях разных лет.

Затем она поступила в 5-й класс II женской (Ольгинской) гимназии в Архангельске.

[203] Ольгинская гимназия, или, как она именовалась официально, «состоящая под Августейшим покровительством ея императорского Величества Великой княжны Ольги Николаевны Архангельская женская гимназия», была новой и демократичной. Её открыли в 1906 году, а в классе, где училась Лиза, из 37 девочек 20 были дочерьми крестьян и мещан.

[204] Стояла гимназия на берегу Северной Двины напротив Мосеева острова, где когда-то Петр I поставил первую государственную судоверфь. Здание сохранилось до настоящего времени.

Обязательными предметами в гимназии были Закон Божий, русский язык, математика, история, физика, космография и гимнастика, необязательными – французский и немецкий языки, педагогика и рисование. Вместе с Лизой училась Парасковья Негодяева – её онежская подружка. Жила Лиза Кучина у сестры Фроси. В отчётах за четверть классные руководители указывали девочек, которые живут не у родственников. Лизы в этих списках нет.

Началась Первая мировая война. Архангельск не был прифронтовым городом, но, как все северные города, жил за счёт продовольствия, привезённого из южных районов. Цены вскоре выросли вдвое. Родители и педагоги организовывали комитеты, чтобы обеспечить гимназисток дешёвым питанием.

Патриотический подъём в те годы был необычайным. Чтобы помочь стране, гимназистки шили бельё для раненых. Ткани закупали гимназия и родители. Из протокола педсовета Ольгинской гимназии от 3 ноября 1914 года:

«Для раненых изготовлено из материалов, приобретённых гимназией и Обществом воспомоществования гимназии, 33 рубашки из бумажного полотна и 55 шт. кальсон (гимназия затратила 74 р. 86 к., Общество – 34 р. 75 к., всего – 109 р. 61 к.). Из материи, пожертвованной ученицами, их родителями и педагогами, – 75 рубашек (3 дюжины ситцевых, 1 дюжина бумазейных, 27 шт. из бумажного полотна), 12 кальсон, 18 наволочек, 12 полотенец, 24 носовых платка на сумму 101 р. 70 коп»

[205].

Вместе с другими девочками склонялась над рукоделием и Лиза. Пожалуй, с этого времени её судьба будет тесно переплетена с судьбой Родины, и она всю жизнь будет совершенно осознанно трудиться для её блага и вместе с ней переживать самые трудные времена её истории.

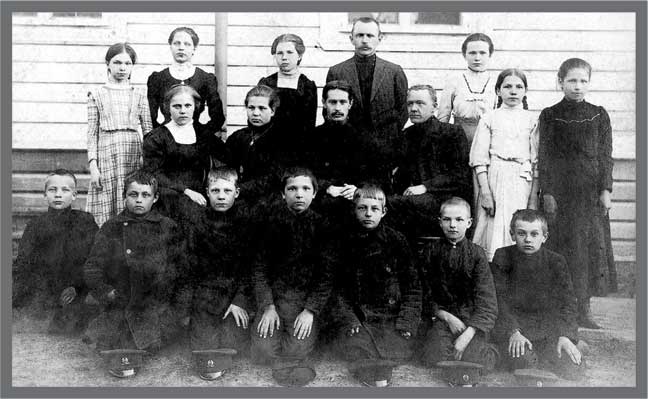

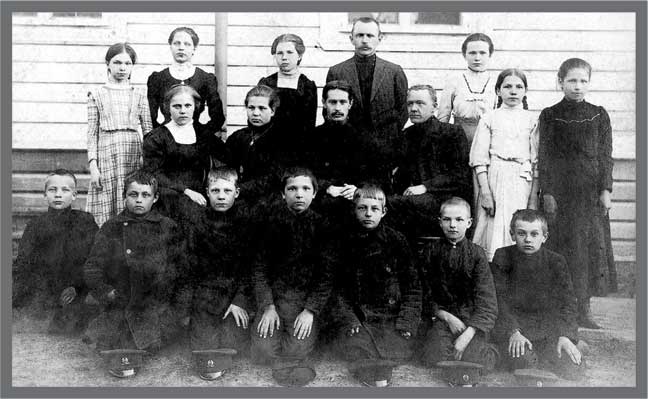

Учителя и ученики Онежского высшего начального училища. Стоит вторая справа Лиза Кучина. 1910–913 гг. (Из фондов ОИММ)

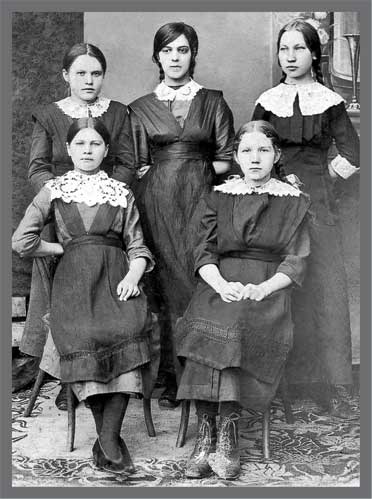

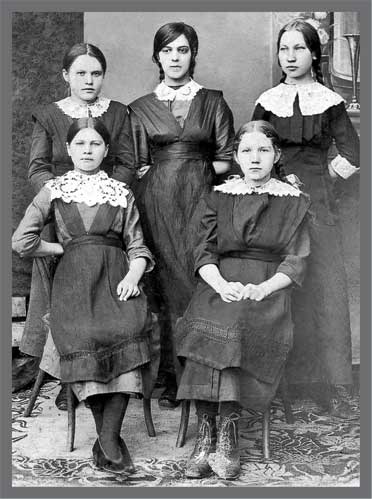

Гимназистки Ольгинской гимназии. Сидит справа Лиза Кучина. Архангельск. 1914-1917 гг. (Из фондов ОИММ)

В 1917 году она окончила гимназию с золотой медалью и поступила в 8-й общеобразовательный класс этой же гимназии.

[206] Окончание этого класса, программа которого соответствовала курсу мужской гимназии, давало возможность поступить в высшее учебное заведение.

Общеобразовательный класс появился в гимназии впервые. Это стало следствием демократизации общества после февральской революции 1917 года и борьбы женщин за свои права. До этого времени дополнительный 8-й класс готовил домашних наставниц и учительниц. В нём девушки углублённо изучали один, два, редко три предмета (русский, математику, французский) и методику их преподавания. Теперь же они могли поступать в институты и университеты и учиться наравне с юношами.

8-й класс был успешно окончен, однако в смутное время войн и революций о продолжении учебы не могло быть и речи. Лиза вернулась в Онегу и стала работать учителем в школе 1-й ступени в селе Порог Онежского уезда. Но желание учиться было сильнейшим, и, как только появилась возможность, в 1922 году она поступила в Архангельский практический институт народного образования. Девушка мечтала заниматься наукой, как её брат Александр, бывший для неё примером, а институт готовил только учителей. Поэтому, проучившись год, Лиза уехала в Петроградский государственный университет и начала обучение на биологическом отделении физико-математического факультета.

Нам неизвестно, когда и при каких обстоятельствах пришло к ней решение заниматься ихтиологией, однако уже в студенческие годы она занималась ихтиофауной Севера, о чём свидетельствует запись в дневнике её отца Степана Григорьевича о том, что Лиза приезжала к нему на Мурман.

[207] К этому времени относится её первая известная работа по изучению промысла семги на Онеге.

Е. Кучина успешно окончила университет в 1928 году. Получив специальность гидробиолога-технолога, она была направлена в Институт по изучению Севера, где работала научным сотрудником. Здесь были подготовлены опубликованные позднее статьи «К вопросу о питании мурманской трески» и «Возрастной состав трески весной 1929 года на Западном Мурмане». Интерес к этой проблематике не случаен. Её отец Степан Григорьевич в это время на Мурмане занимался добычей наживки для трески. Безусловно, колоссальный опыт промысловика помог Елизавете Степановне в её работе.

В 1930 году в связи с реорганизацией института она перешла на работу в Ленинградский ихтиологический институт, преобразованный впоследствии во Всесоюзный научно-исследовательский институт озёрного и речного хозяйства (ВНИИОРХ). В 1932–1934 годах отдел прикладной ихтиологии института возглавлял отлучённый от Ленинградского университета, классик ихтиологии Лев Семёнович Берг, которого Е. С. Кучина считала своим учителем. Энциклопедист Л. С. Берг, известный своими работами по ландшафтной географии и номогенезу, в университете занимал должность заведующего кафедрой географии. Однако его взгляды на развитие природы вступили в противоречие с марксистско-ленинской идеологией, и он был вынужден уйти из университета.

Елизавете Степановне крупно повезло, что в начале творческого пути она работала под руководством такого великого учёного. Л. С. Берг изучал пресноводных рыб. Возможно, под его влиянием в дальнейшем круг научных интересов Елизаветы Степановны будет связан с рыбами рек и озёр. В институте Е. Кучина изучала биологию и промысел семги на Мурмане, реках Онега, Сояна и Мезень.

Л. С. Бергу нравились трудоспособность и дотошность в работе молодого учёного. Он высоко оценивал её работу. В 1935 году Высшей аттестационной комиссией ей была присуждена учёная степень кандидата наук без защиты диссертации.