В 1992 году мы вновь, после исследований на Новой Земле, направились на гидрографическом судне ледового класса «Иван Киреев» к Земле Франца-Иосифа. Среди прочих мест мы работали и на острове Гукера в Бухте Тихой, где в 1913–1914 годах зимовала экспедиция Г. Я. Седова на судне «Святой Фока». В 1990 году из-за сложной ледовой обстановки мы не смогли высадиться на заброшенную здесь полярную станцию «Бухта Тихая». Но теперь здесь в небольшом домике с вычищенным из него многолетним снегом расположились несколько гостеприимных сотрудников Мурманской арктической биостанции. Паяльной лампой просушили они стены. В двух больших домах полярки, забитых снегом, когда-то жили и работали советские специалисты.

Когда я вернулся на судно и рассказал капитану А. А. Катаеву о наших исследованиях на берегу и состоянии жилых помещений, где, видимо, погибла часть уникальной библиотеки, Альберт Александрович принёс мне и подарил два дореволюционных издания журнального размера. Одно было посвящено поискам пропавших в 1912 году экспедиций, а второе – научным результатам Русской полярной экспедиции 1900–1902 годов барона Э. В. Толля. Капитан рассказал мне, что в предшествующие годы эти издания были найдены им в подтаявшем летом помещении полярной станции «Бухта Тихая».

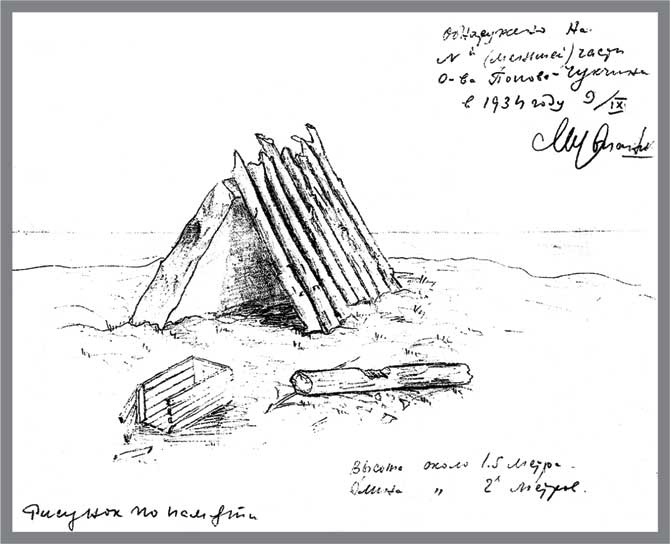

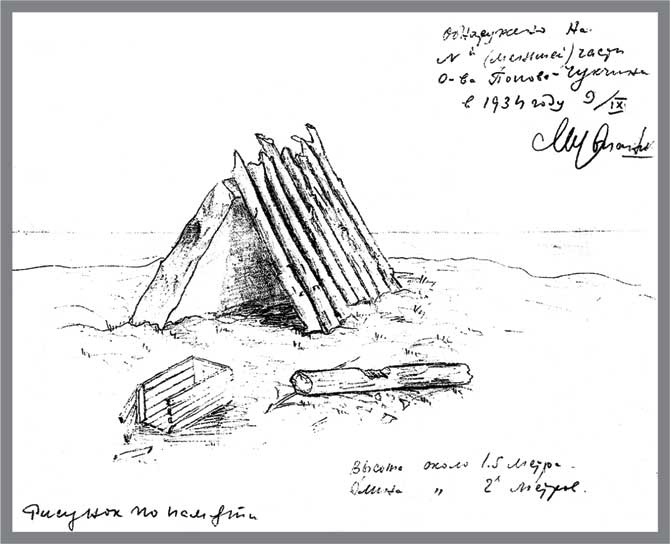

В одном из изданий размером с печатную страницу лежал карандашный оригинал рисунка с надписями (рис. 1). Когда я его рассмотрел – у меня перехватило дыхание…

Используя книги из своей библиотеки по истории освоения Арктики, расставленные по книжным полкам в моей каюте начальника экспедиции, и зная некоторые подробности экспедиции Русанова, я понял всю ценность этого документа.

Рис. 1. Оригинал рисунка топографа М. И. Цыганюка объекта 1934 года на острове Попова-Чухчина. Публикуется впервые (Архив П. В. Боярского)

Надписи читались легко. Справа вверху: «Обнаружено на N (меньшей) части о-ва Попова-Чукчина в 1934 году 9/IX» и подпись. Внизу: «Рисунок по памяти. Высота около 1,5 метра. Длина «– 2-х метров».

Да это же рисунок с явной подписью: «МЦыганюк»! Только назван остров здесь у Цыганюка «Попова-Чукчина», а не «Попова-Чухчина».

На рисунке каменная наклонная плита, торчащая из грунта и восемь брёвнышек, прислонённых к ней и частично прикрытых внизу почвой. Впереди этого арктического шалаша разломанный ящик и обработанное бревно. Обнаружено это на северной стороне острова. Понятно и слово «меньшей». Найдя с капитаном Катаевым карту, мы увидели своеобразный остров-матрёшку, состоящий из двух округлых частей: меньшей северной и большей южной, соединённых низким перешейком.

Напомню, что в 1934 году моторно-парусный бот «Сталинец» подошёл в шхерах Минина, у северо-западного побережья Таймыра, к неизвестному островку. Топограф А. И. Гусев со своими помощниками высадился на лодке на островок для проведения топографической съемки. Вскоре он обнаружил торчащий в возвышенной части островка столб с тщательно вырезанной надписью: «Геркулес, 1913». Невдалеке стояли поломанные нарты, валялась цинковая крышка от ящика для патронов. Дальнейшие исследования находок показали, что надпись на столбе была вырезана при горизонтальном положении бревна и в комфортных условиях (видимо, на судне «Геркулес»). Остров получил название Геркулес. Стало ясно, что вблизи него в 1913 году могла зимовать экспедиция Русанова на вмёрзшем в лёд судне «Геркулес». (Остров находится в 90 км от острова Попова-Чухчина.)

Чуть позже открытия на острове Геркулес бот «Сталинец» подошёл к ещё одному безымянному островку в шхерах Минина. Топограф М. И. Цыганюк высадился на него с двумя рабочими и нашёл уникальные вещи, явно принадлежавшие экспедиции Русанова: мореходную книжку А. С. Чухчина, матроса «Геркулеса», а в ней несколько визитных карточек зоолога экспедиции З. Ф. Сватоша. Были найдены часы с инициалами боцмана «Геркулеса» В. Г. Попова и справка на его имя. Обнаружены гильзы от патронов, фотоаппарат, геодезический прибор, остатки истлевшей одежды…

Топограф М. И. Цыганюк (1907–1987) много лет проработал в Арктике. Этот рисунок он нарисовал недаром и намного позже своего открытия («по памяти»). Судя по созданию этого рисунка позже своей высадки на остров («по памяти» нарисован), М. И. Цыганюк не совсем доверял распространившейся версии, что «шалаш» на острове был построен много позже 1910-х годов. Хотя первоначально посчитал, что ему в 1934 году было около четырёх лет. На основе собственного опыта мы знаем, что в определённых арктических условиях не только дерево может не разрушаться многие годы, но и вещи могут лежать на том месте, где их оставили десятилетия, а то и столетия тому назад, и выглядеть довольно современно.

Известный исследователь Арктики В. А. Троицкий в своё время заинтересовался историей этого «шалаша». В 1930 году на острове, расположенном в 10 километрах от острова Попова-Чухчина, охотники-промысловики три брата Колосовы (позже этот безымянный остров был назван в честь них) поселились в построенном ими зимовье. По рассказу В. А. Троицкого, жена одного из братьев (Е. М. Колосова) хорошо помнила рассказы мужа о том, что он нашёл на острове, на котором братья ставили самострел, вещи неизвестных людей. В конце концов современные исследователи решили, что «шалаш» на острове принадлежал братьям Колосовым. И именно они первыми обнаружили следы экспедиции Русанова на острове Попова-Чухчина.

Но для меня эта история была не очень убедительной. Более того, братья вполне могли использовать старое укрытие русановцев: например, заменив старые брёвнушки крыши-стены «шалаша» на новые. Поэтому они могли так «молодо» выглядеть, когда их увидел М. И. Цыганюк. Но его рисунок свидетельствует, что автора и через годы волновала проблема неисследованности арктического укрытия на острове. А история самого рисунка понятна – М. И. Цыганюк не одно десятилетие проработал в Арктике, побывал на многих полярных станциях, и в том числе на Земле Франца-Иосифа. Недаром рисунок был заложен в дореволюционное издание, напоминавшее ему о поиске пропавших русских экспедиций 1912 года.

А для сотрудников МАКЭ не только рисунок, но и дореволюционные издания из библиотеки заброшенной полярной станции на Земле Франца-Иосифа стали началом пути по следам экспедиции Русанова на острова Геркулес и Попова-Чухчина в Карском море, а затем и по маршруту экспедиции барона Толля и спасательной экспедиции А. В. Колчака на полуостров Таймыр, к Новосибирским островам и на остров Беннета. Здесь нами были обнаружены руины поварни, из которой в 1902 году в свой последний путь в неизвестность ушёл Э. В. Толль с тремя спутниками и в которой А. В. Колчак нашёл в 1903 году записки учёного.

26 сентября 2005 года вертолет доставил нас с научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» на остров Попова-Чухчина. Пятеро сотрудников МАКЭ побрели по промёрзшей земле к виднеющимся вдали двум деревянным столбам. Накануне вечером мы с капитаном и руководителем экипажа вертолета Ми-8, который постоянно базировался на судне, втроём внимательно рассмотрели изображение острова на карте. Остров небольшой – длиной всего 3 км, по форме своей напоминает матрёшку. Северная его часть, куда мы высадились, – голова матрёшки. С большим округлым туловищем её соединяет низкий короткий перешеек с малюсеньким озерком.