Павсаний (ок. 160 г.)

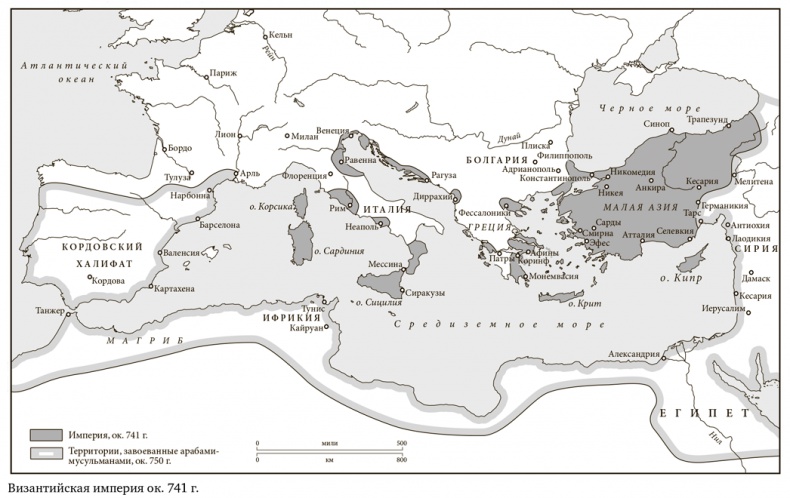

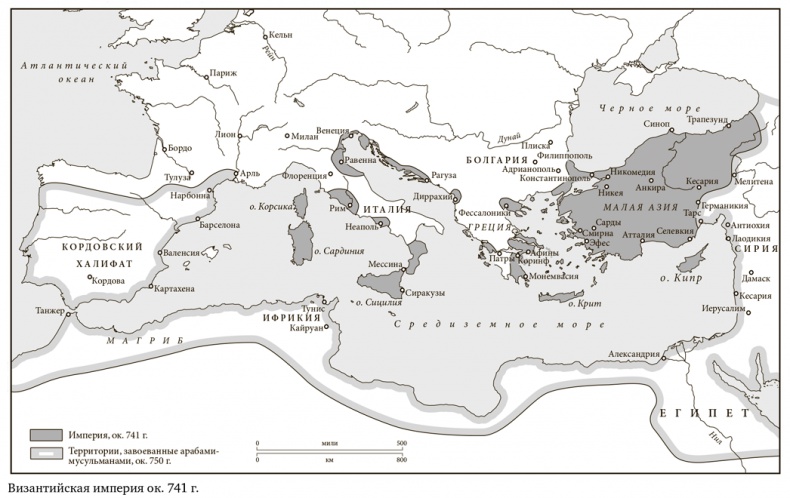

Несмотря на все опасения, через 100 лет после разгрома императорского флота у Финикса Византия все еще существовала – хотя и очень отличалась от той империи, какой она была при Константине и Юстиниане. Размеры ее заметно сократились. Утрачены были не только восточные провинции Сирия, Палестина и Египет: в 697 году арабы вторглись в экзархат Карфаген и положили конец византийскому владычеству, длившемуся с 534 года, когда город был завоеван Велизарием. Больше всего территории оставалось у Византии в Малой Азии: ее земли тянулись там от Босфора до Таврских гор. Остров Крит также все еще был под властью Византии, но Кипр по договору 686 года был признан совместным владением византийцев и Арабского халифата. На Балканах империя сохранила за собой только несколько укрепленных анклавов, таких как города Салоники, Афины, Патры и Монемвасия, расположенные у моря, откуда можно было снабжать их. Все остальное было занято славянами. В Италии Византия также потеряла свои земли, когда в 751 году лангобарды захватили Равенну, положив таким образом конец экзархату и ограничив византийское владычество на юге, в Апулии, Калабрии и на острове Сицилия. С утратой большей части западных территорий использование при дворе латыни утратило всякий смысл, и официальным языком остался только греческий.

За пределами этих сузившихся границ на место старых врагов пришли новые. Государства Сасанидов не осталось: в борьбе с арабами персы оказались еще менее удачливы, чем византийцы. Потерпев в 636 году сокрушительное поражение в битве при Кадисии, они не смогли сдержать арабское завоевание. Последний Сасанид, Йездигерд III, погиб в 652 году, когда пытался тайно бежать. Его убил мельник, позарившийся на кошелек и драгоценности шаха. Вместо Персии Византия теперь граничила на востоке с халифатом Аббасидов, пришедших на смену династии Омейядов. Это была гигантская сверхдержава, которая простиралась от Афганистана до Марокко. Ее столице Багдаду суждено было стать одним из крупнейших городов мира с населением свыше миллиона человек и местом действия многих сказок из «Тысячи и одной ночи». На Балканах могущество аваров было подорвано неудачной осадой Константинополя в 626 году, и они утратили свою власть над славянами. Их место в качестве доминирующей силы в бассейне Дуная заняло другое пришлое тюркское племя, булгары. В 680-х они отправились по знакомому маршруту на юг и пересекли Дунай. Попытка византийского императора изгнать их прежде, чем они осядут и начнут угрожать прибрежным районам, все еще остававшимся под его властью, потерпела фиаско, и булгары смогли прочно закрепиться на территории между Дунаем и Балканскими горами. Они породнились с местными славянами, переняли их язык и в итоге слились с ними. Возникшее затем Болгарское царство было уже не просто совокупностью разных племен, а мощным единым государством с хорошо укрепленной столицей – городом Плиска. Болгары были язычниками, поклонялись своим богам и, как и Аббасиды в Багдаде, идеологически противостояли христианской власти Константинополя.

Резкое сокращение территории и сопутствовавшие этому потрясения не могли не отразиться на Константинополе. Население столицы сократилось и теперь составляло лишь малую долю того, что было во времена Юстиниана. Отчасти это было политикой государства: из-за постоянной угрозы осады со стороны арабов тех, кто не нужен был для обороны, выдворили из города, ибо с утратой Египта не стало достаточно зерна, чтобы кормить многочисленное население. Дело довершали повторяющиеся эпидемии чумы. Летом 747 года от нее погибло так много людей, что мест для захоронений не хватало, и трупы зарывали в садах и виноградниках. Великий кафедральный собор Святой Софии по-прежнему возвышался над городом, но дни больших строек вроде тех, что вели Константин и Юстиниан, давно миновали.

Однако, хотя империя сильно сократилась в размерах и оказалась в кольце могущественных врагов, бедствия, обрушившиеся на нее, в какой-то степени способствовали ее усилению. Утрата восточных провинций привела к прекращению богословских споров о природе Христа, поскольку на территории империи остались только халкидониты, а монофизиты жили теперь под арабским владычеством. С характерным для него упрямством Констант II все же примкнул к компромиссной доктрине монофелитства, возможно надеясь, что Египет и Сирию еще удастся вернуть. Но его сын и преемник Константин IV (правил в 668–685 гг.) в 681 году отказался от непопулярной доктрины, специально созвав для этого Вселенский собор. Таким же образом сокращение населения Константинополя свело на нет конфликт, длившийся на протяжении двух предыдущих веков. Хотя на ипподроме по-прежнему проводились гонки на колесницах, безумства болельщиков остались в прошлом. «Синие» и «зеленые» превратились в нечто вроде закрытых клубов, основной задачей которых было участие в императорских процессиях и церемониях.

Потеря столь значительных территорий означала также и то, что империя стала более компактной и ее легче было защищать, и особенно это касалось Малой Азии. Если в восточных провинциях на пути захватчиков было немного естественных преград, то Малую Азию заграждали с востока Таврские горы. Тем, кто стремился попасть на запад, приходилось использовать один из нескольких проходов, например так называемые Киликийские ворота, а потому их передвижения было проще отслеживать и определять, где они планируют нанести удар. Путь на север был легче, но там стояли суровые зимы и перевалы заваливало снегом на несколько месяцев в году, отрезая возможность двигаться дальше. Любой вражеской армии грозила мрачная перспектива провести эти месяцы на негостеприимном Анатолийском плоскогорье, так что лучше уж было отступить обратно. Поэтому арабы предпочитали возвращаться с добычей в жаркую Сирию и возобновлять боевые действия с наступлением весны.

Византийские императоры, правившие после Ираклия, стремясь использовать эти естественные преимущества, реорганизовали армию. Ее больше не держали на границах, а разместили по всей Малой Азии. В то же время прежняя административная система, когда города собирали налоги с окружающих территорий, перестала существовать или, возможно, стала неэффективной. Вместо этого Малая Азия была поделена на семь административных единиц, известных как фемы. На этих территориях, как прежде в экзархатах, гражданская и военная власть были объединены. Каждая фема имела свое войско, и его командующий, или стратиг, был также наместником. Он вел войско в бой, но был ответственен и за сбор налогов, и отправление правосудия. Однако со времен Юстиниана налоговые поступления резко сократились, и нужно было придумать новый способ кормить и экипировать воинов. Вместо денежного содержания им давали землю, на доходы с которой они должны были вооружить себя и купить лошадь.

Теперь им платили только во время военных кампаний, а в остальное время они и их семьи должны были кормиться с хозяйства.

Не ясно, через какие стадии проходило реформирование, прежде чем пришло к столь радикальному варианту, поскольку свидетельств современников о том, как оно развивалось, почти не осталось. Но точно известно, что в 685 году фемы уже существовали, так что созданы они были, вероятно, при Константе II и Константине IV, хотя процесс преобразований продолжался еще долго после этого. В черные, полные отчаяния времена, в VII и начале VIII века, новая система принесла ряд преимуществ. Стратиг был достаточно независим в принятии решений и мог реагировать на внешние угрозы, не дожидаясь приказов из Константинополя: собрать армию, чтобы немедленно отразить нападение арабов. Кроме того, поскольку войска были расквартированы по всей Малой Азии, мобильные конные отряды нападавших не могли проскочить мимо них: они давали отпор, где бы арабы ни собрались нанести удар. И наконец, хотя земля была предоставлена воинам, она все еще принадлежала империи. Ничто не было отчуждено или утрачено.