Мне приходилось слышать объяснение, что такие шапки представляют шею после отрубления головы, из которой льется кровь, изображаемая бахромой. Этим символизируется то, что слуга постоянно должен опасаться быть обезглавленным своим господином, если только обнаружит неповиновение.

Покрой одежды тибетцев, как и у всех восточных народов, отличается однообразием, отличаясь, конечно, цветом и разнообразием материи, из которой она строится. Мужская одежда состоит из: 1) рубашки (огчжу), которая делается или с широкими рукавами, но без пуговиц, или без рукавов, но застегивающейся пуговицами; та и другая запахивается к правой руке; 2) панталон (гутун), с разрезами внизу для отправления потребностей без помощи рук; у рабочего класса панталоны чаще делаются вместе с безрукавной рубашкой, как у наших маленьких детей; 3) унтов (лхамгой), состоящих из войлочной, часто простеганной подошвы, края которых изогнуты кверху приблизительно на 0,5–1 дюйм; к этим краям пришивается головка из разноцветного европейского сукна (гоньям), от которой идет вверх голенище из местного сукна, почти исключительно темно-красного цвета.

Так как голенище очень мягко, то оно требует повязки (лхам-чжю(г)) на верхнем конце. Рабочий деревенский люд носит чаще сапоги с сыромятными головками и голенищами из полосатого местного сукна; 4) поверх рубашки любят носить род нашего жилета; 5) сверху же надевают халат (чуба), который всегда запахивается к правой руке. Халат постоянно подпоясывается кушаком (ира).

Что касается цвета «чуба», то у князей он желтого цвета (обыкновенно китайский атлас), у среднего класса – темно-красного, у простолюдинов – белого, у солдат – темно-синего. Края одежды отделываются парчой, привозимой из Индии.

От дождя и солнца зажиточные жители Лхасы защищаются зонтиками европейского изделия и по большей части черного цвета, изредка можно видеть и неуклюжие китайские зонтики красного или красно-желтого цвета из промасленной материи.

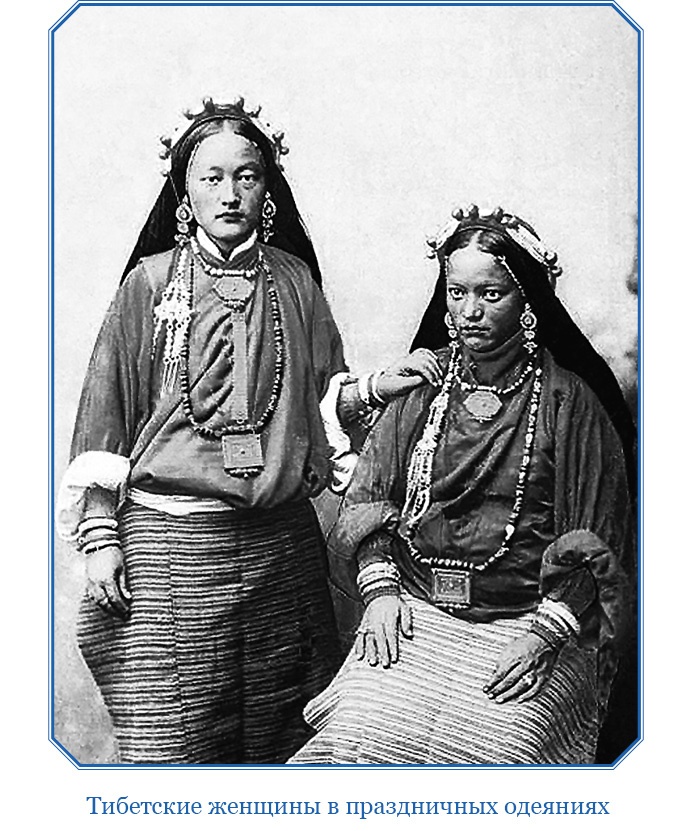

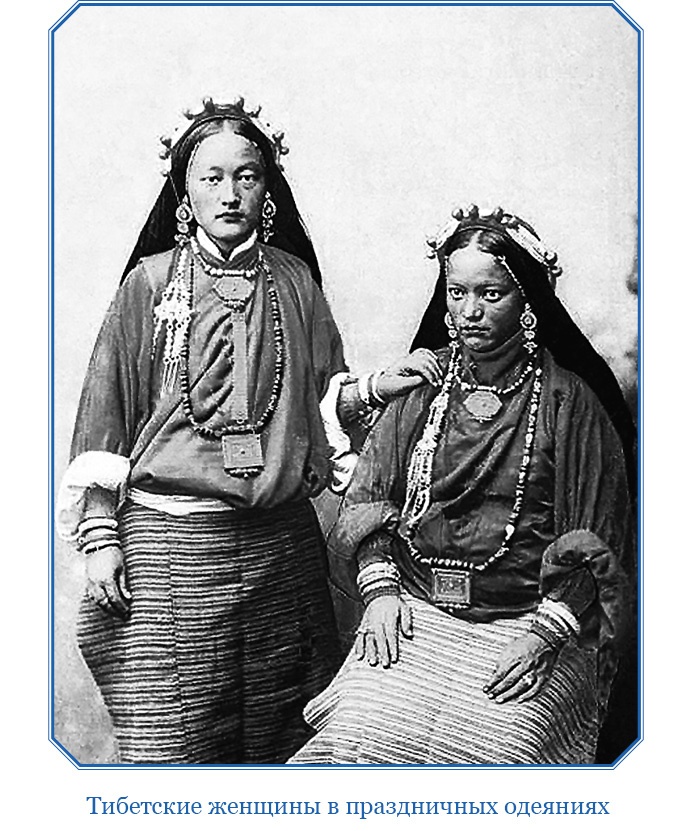

Переходя к описанию женских нарядов, предварительно заметим, что по прическе и костюму почти нельзя различить взрослых девиц и замужних женщин. Разве скажем, что девицы чаще оставляют одну маленькую косу на макушке головы, но и это не всегда, по-видимому, соблюдается. Только маленькие девочки носят одну большую косу, но как только им наступит 12–13 лет, родители всеми силами стараются сделать им прическу взрослых с ее неотлучными принадлежностями. Эта прическа состоит из одной маленькой косы, упомянутой выше, и двух больших кос (ра) сзади ушей. Они спускаются на спину и снабжаются от начала до конца немалым количеством фальшивых волос. Вследствие этого лхасские и вообще уйские женщины могут поразить густотой и длиной своих волос человека, незнакомого с этой подделкой. В концы этих двух кос вплетают красные шнурки с пучками на концах, доходящих почти до пяток. У поясницы эти косы соединяются несколькими нитками, длиной около 7–8 вершков, нанизанные у богатых жемчугом, а у менее зажиточных – мелкими фарфоровыми белыми бусами.

Поверх кос на голову надевается убор, называемый бачжу. Он состоит из упругого, деревянного, почти круглого обруча, обшитого обыкновенно красным европейским сукном, кругом его попеременно пришиваются коралл (шюру) и бирюза (ю).

В ушах женщины носят большие своеобразные серьги, называемые эго и делаемые у зажиточных из золота, а у небогатых из серебра. Они одного образца и отличаются лишь размерами, а также и качеством бирюзы, которою они облицовываются.

На шее поверх одежды носят небольшие киоты, называемые гау, предназначенные для хранения амулетов, но в настоящее время являющиеся исключительно грудным украшением. На лицевой стороне его вставляется преимущественно бирюза, но у богатых нередко приходилось наблюдать между бирюзой бриллианты и рубины.

На правой руке у кисти носят браслет из цельной, просверленной вдоль белой раковины, и называют его дунко. Он надевается девушке, когда ей около 10–11 лет, так что, когда она достигнет полного физического развития, браслет не может уже сниматься через кисть руки. На пальцах носят различные кольца (цэго). На левой руке носят обыкновенно браслеты из разных металлов.

Женщины обыкновенно не носят шляп, но в жаркое и холодное время года, в особенности в дороге, употребляют как головную повязку красный шарф (карай – кашемирская материя). Нижняя рубашка по покрою сходна с мужской. Панталон они не носят вовсе, но их заменяет юбка, называемая, однако, гутун (т. е. панталоны), в отличие от ламских мад-ёг. Сапоги одинаковы с мужскими, только на головках их синяя полоса мужских заменяется зеленой. В холодное время женщины обыкновенно надевают халаты, похожие на мужские, но в теплое время большинство носят халаты без рукавов (пуми – безрукавка), так что получается отдаленное сходство с сарафаном русской деревни. Сходство костюмов еще увеличится, если добавим, что все женщины носят четырехугольный фартук (бандэ), сшиваемый из местного, специально для него изготовляемого, сукна. Затем богатые женщины, являясь в лучших своих нарядах, привешивают на пояс, немного сзади бедер, серебряные цепочки (их пара), называемые паг-го(й) хаб-шю(г), что значит «поясной футляр для иголок»; таково, очевидно, было первоначальное назначение привесок, футляр находился в нижней части; теперь это только украшение. Нижние концы цепочек заканчиваются пучками шелковых ниток, доходящими почти до земли.

Помимо этих нарядов должно упомянуть об обычае тибетянок намазывать лицо темно-коричневым составом, приготовляемым, как передавали мне, путем долгого кипячения чая. Красят лицо или часть его, по своему усмотрению, и молодые и старые. Не мажут их только княжеские жены, да жены магометан, да изредка какие-нибудь кокетки. Показываться на улице с невымазанным лицом считается неудобным.

Таковы вообще костюмы и украшения уйских тибетцев. Упомянем о некоторых отступлениях, делаемых в зависимости от состояния и звания. Так, богатые женщины обыкновенно носят жемчужное бачжу (мудиг-бачжу), которое в таком случае имеет ромбоидальную форму. На четырех углах его по два крупных коралла; промежутки обтянуты нитями, нанизанными жемчугом. Жены князей и высших сановников носят поверх халата еще особую пеструю накидку и на голову надевают особую шапочку, похожую на ермолку, сделанную из ниток мелкого жемчуга.

Касательно материи, из которой изготовляются эти костюмы, должно сказать, что преобладают сукна местного производства, но в последнее время получают большое распространение сукно и бумажные материи европейского изделия.

5. Рынок и торговля

Главными рыночными местами Лхасы являются улицы вокруг квартала Чжу-ринбочэ, которые почти сплошь заняты лавками и мелочной торговлей. При этом лавки и магазины занимают обыкновенно нижние этажи почти всех частных домов по обеим сторонам этих улиц. Хозяевами этих лавок являются, преимущественно, непальцы, кашмирцы и тибетцы из Бутана (бруг-па). Все они предпочтительно торгуют английскими, индийскими и китайскими товарами

[47]; впрочем, непальцы торгуют и местными сукнами. Особенно бойко торгуют дешевыми английскими сукнами, молескином, коленкором, бязью, эмалированной посудой, вывозимыми из Англии и Британской Индии; кораллами, привозимыми из Италии; кашмирской парчой, тростниковым сахаром и другими многочисленными предметами, при выборе которых торговцы, по-видимому, руководствуются дешевизною, отводя уже второе место качеству товара.